打码换ip有毒没,改码机用着安全不安全?

关于“打码换IP有毒没,改码机用着安全不安全”这个问题,答案并非简单的“是”或“否”,而是一个需要深入剖-析的复合性风险议题。从技术底层到法律层面,再到个人隐私安全,所谓的“改码机”和与之配套的“打码换IP”服务,本质上都是在操作系统和互联网规则的边缘游走,其背后潜藏的风险远超多数用户的想象。这种技术的核心诉求是伪造或篡改设备的唯一识别码与网络环境,使其在应用或平台面前呈现为一个“全新”的个体,这种“新生”的背后,却是将个人数字世界的大门向未知风险敞开。

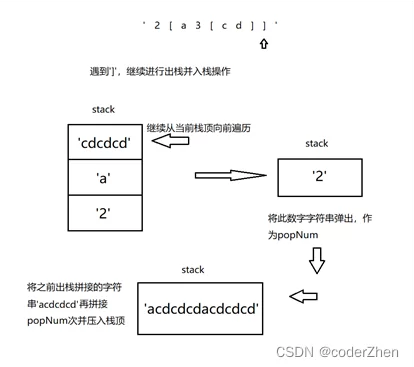

首先,我们必须理解所谓的虚拟定位改码原理究竟是什么。一部智能手机,无论是安卓还是iOS系统,都拥有一套完整的身份识别体系。这包括硬件层面的IMEI(国际移动设备识别码)、MAC地址(媒体访问控制地址),以及软件层面的IDFA(广告标识符)或AAID(广告主标识符)。这些代码如同设备的“身份证”和“社交名片”,确保了网络服务的精准投送和账号体系的安全绑定。而“改码机”工具,通常是一款需要获取极高系统权限(甚至是Root或越狱)的软件,其功能就是强制性地修改或伪造这些关键识别信息。配合“打码换IP”服务,即通过代理服务器或VPN网络切换IP地址,并利用验证码识别平台绕过人机验证,从而实现设备身份的彻底“清洗”。这个过程听起来似乎为某些特定需求(如应用测试、多账号管理等)提供了便利,但其实现方式决定了其固有的不安全性。

最直接的“毒性”体现在对设备本身的安全侵蚀上。任何要求获取深度的系统权限的第三方软件,都是对手机安全防线的一次严重挑战。当你为了使用改码功能而同意Root或越狱时,相当于亲手拆除了手机操作系统精心构建的“防火墙”。这使得恶意软件、木马病毒得以长驱直入,它们可以潜伏在系统底层,窃取你的键盘输入记录、窃听通话、盗取相册和文件,甚至远程操控你的手机。许多改码软件本身就不是“干净”的,其开发者往往通过捆绑恶意代码来牟取灰色收益,用户在追求“改码”的同时,也沦为了他人敛财的工具。手机性能下降、系统频繁崩溃、电量异常消耗,这些都只是表层症状,真正的危机在于用户已经丧失了对设备的绝对控制权。

随之而来的是更为严重的个人隐私泄露风险,即手机改码刷量危害。一旦设备被攻破,用户所有的个人信息都将暴露在风险之下。你手机里的银行App、支付软件、社交媒体账号、私密照片和通讯录,对于攻击者而言将如同囊中之物。更可怕的是,这些被盗取的信息可能被用于精准诈骗、身份盗用或是在暗网中进行交易。用户以为自己在匿名操作,实际上却可能在进行个人信息的“裸奔”。改码行为常常与“刷量”、“薅羊毛”等灰色产业挂钩,这种大规模的伪造行为本身就是对平台规则的践踏。一旦被平台风控系统识别,面临的不仅是单个账号的封禁,更可能是整个设备ID的永久拉黑。这意味着这部手机可能再也无法正常使用该平台旗下的任何服务,其价值大打折扣。

从法律视角审视,改码换ip的法律风险不容忽视。我国《网络安全法》、《数据安全法》以及《个人信息保护法》都明确规定,任何组织和个人不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息,不得非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等。使用改码机伪造设备信息,绕过平台安全措施,本身就可能被视为一种破坏计算机信息系统的行为。如果利用这种技术进行刷单、刷量、骗取平台补贴或奖励,那么其行为的违法性质就更加明确,轻则承担民事赔偿责任,重则可能构成诈骗罪、非法经营罪等刑事犯罪。提供改码软件和打码换IP服务的商家,同样处于法律监管的灰色地带,其服务缺乏任何保障,随时可能因违法被取缔,而用户的资金和数据安全也随之付诸东流。

那么,普通用户应如何识别改码软件并规避风险呢?首要原则是摒弃“走捷径”的心态。任何宣称可以轻松绕过平台规则、实现多开、无限刷量的软件,都应保持高度警惕。其次,绝不来源不明的软件,更不要为了使用某款软件而去Root或越狱手机。正规的应用测试,开发者有官方提供的模拟器和测试渠道。对于多账号管理的需求,也应在平台规则允许的范围内进行。安全与便利往往是天平的两端,过度追求便利,牺牲的必然是安全。真正的数字安全,源于对规则的尊重和对风险的敬畏。

将数字主权牢牢掌握在自己手中,远比任何投机取巧带来的短暂利益更为珍贵。改码机和打码换IP所构建的虚假身份,看似是一个安全的避风港,实则是一个波涛汹涌的风险漩涡。每一次点击“同意”授权,每一次启动改码程序,都可能是在为自己的数字生活埋下一颗定时炸弹。在日益严谨和智能化的网络环境下,任何违规操作留下的痕跡终将被追踪和识别。选择一条合规、透明的道路,虽然可能看似漫长,却能通往一个真正安全、无忧的数字未来。