打码是啥意思?违法吗?有啥意义和用呢?

在信息如潮水般涌来的数字世界里,我们几乎每天都会与“打码”不期而遇。一张图片中关键部位被模糊处理,一段视频里敏感信息被色块覆盖,或者是一段对话中的姓名、头像被刻意隐去。这个我们习以为常的操作,究竟意味着什么?它仅仅是一个简单的技术动作,还是背后承载着复杂的法律、伦理与社会功能?要理解“打码”,我们不能只停留在其表面的技术形态,而应深入其内核,探究其存在的逻辑与价值。

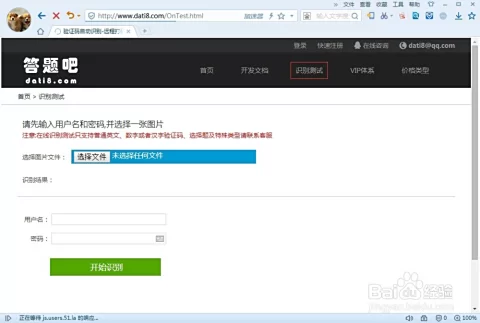

“打码”,从技术本质上讲,是一种图像或信息处理技术,其核心目的是通过特定算法(如马赛克、高斯模糊、色块填充等)对原始信息中的特定部分进行遮蔽或模糊化,使其无法被清晰辨识。其中,马赛克技术最为人熟知,它将图像特定区域的像素色值进行平均化,用一个个颜色单一的方块替代原有的细节,从而达到“看不清”的效果。而高斯模糊则是通过数学运算让图像变得平滑柔和,细节尽失。色块填充,如我们常见的黑色或白色长条,则是一种更为直接粗暴的遮蔽方式。这些技术的应用场景极为广泛,构成了网络内容生态中一道独特的风景线。

那么,一个至关重要的问题随之而来:打码违法吗?这个问题无法用简单的“是”或“否”来回答,因为打码行为本身具有一种双重属性,其合法性与否,完全取决于使用者的动机、目的以及所造成的后果。当打码被用作保护公民隐私、维护社会公序良俗的工具时,它不仅是合法的,更是必要和值得提倡的。例如,在新闻报道中,为了保护未成年人、案件受害者或举报人的身份,媒体必须对其面部信息进行打码处理;在社交媒体上,用户分享截图时,主动隐去他人的ID、头像、电话号码等个人信息,这既是尊重他人隐私的表现,也是《网络安全法》、《个人信息保护法》所倡导的公民义务。在这种情况下,打码是权利的守护者,是信息传播链条上的“安全阀”。

然而,当打码被用作非法活动的遮羞布时,它便跨越了法律底线,构成了违法甚至犯罪行为。一些不法分子利用打码技术制作和传播淫秽色情、暴力恐怖、网络赌博等有害信息,试图规避平台监管和法律的制裁。例如,对违法视频的关键部分进行马赛克处理,再通过暗示性的语言引导用户获取所谓“无码”版本,这本身就是一种传播淫秽物品的犯罪行为。同样,在诽谤、造谣等信息中,通过选择性打码来伪造证据、误导公众,同样会触犯法律。此时,打码不再是保护工具,而成了犯罪的帮凶。因此,判断打码是否违法,关键在于其背后的行为是否违背了法律的禁止性规定,是否侵害了国家、社会或他人的合法权益。

深入到个人层面,打码的意义和用途则更加具体和实用,它是我们每个人在数字时代进行自我保护和尊重他人的基本技能。在网络社交中,我们常常需要分享生活点滴,但背后可能隐藏着隐私泄露的风险。试想,你拍下一张爱车停在家门口的照片,不经意间,车牌号、小区环境、甚至阳台晾晒的衣物都可能暴露你的家庭住址和生活习惯。此时,对车牌、背景中的敏感景物进行打码,就显得尤为重要。再比如,当你想与朋友分享一段与电商客服的有趣对话时,截图中包含的订单号、姓名、地址等信息,都需要用打码工具仔细涂抹。这种举手之劳,既保护了自己,也防止了他人信息的二次泄露。学会如何正确使用打码功能,已经成为现代网民必备的数字素养之一。无论是手机相册自带的编辑功能,还是专门的P图软件,都提供了简单易用的打码工具,关键在于我们是否具备这份隐私保护的意识。

对于内容创作者和平台方而言,打码同样是内容生态管理中不可或缺的一环。它既是内容分级的“净化器”,也是规避风险的“防火墙”。视频平台在播放包含血腥、暴力或令人不适的画面时,会自动或由UP主手动进行模糊处理,并附上“前方高能”的提示,这既照顾了观众的观感,也符合平台的内容审核标准。知识科普类博主在讲解案例时,对涉及的个人隐私信息进行打码,是其专业性和责任感的体现。甚至在艺术创作和幽默表达中,打码也成了一种独特的语言。通过恰到好处的遮蔽,可以制造悬念、引发联想,达到“此时无声胜有声”的艺术效果。这种创造性的使用,让打码超越了单纯的技术功能,升华为一种表达手段。

归根结底,打码技术本身是中立的,它像一把刀,可以用来切菜,也可以用来伤人。其价值的善恶,完全取决于握刀的手。在信息日益透明化的今天,我们既要追求信息的自由流动,也要捍卫个人隐私的神圣边界。打码,正是在这对矛盾中寻求平衡的智慧产物。它提醒我们,在享受网络便利的同时,必须时刻保持对信息的敬畏之心,懂得何时应该“公开”,何时必须“遮蔽”。学会审慎、负责地使用打码,不仅是对法律的遵守,对他人权利的尊重,更是在这个复杂多变的数字世界里,对自己的一种成熟保护。懂得如何恰当地“不透明”,本身就是一种深刻的透明与智慧。