打码答题真能赚钱吗?题分到底有啥用处?

“打码答题”这个词,对于许多寻求线上副业的人来说,既熟悉又陌生。它在各类广告中以“动动手指即可日入过百”的姿态出现,撩拨着人们利用碎片化时间变现的欲望。但冷静下来,一个核心问题浮出水面:打码答题真能赚钱吗?如果可以,那所谓的“题分”究竟是什么东西,又有什么实际用处?这并非一个简单的“是”或“否”能回答的问题,其背后牵扯出一整套精巧的商业逻辑与价值置换体系。

首先,让我们直面这个模式的收益真相。从表面上看,用户通过完成识别图片中的文字、选择特定物体、回答问卷调查等任务,获得平台给予的“题分”或虚拟金币,累积到一定数量后便能兑换现金或实物。这个过程似乎天衣无缝,是一种公平的劳动交换。然而,其本质并非如此。绝大多数打码答题平台并非慈善机构,它们支付给用户的微薄报酬,与其获得的巨大价值相比,几乎可以忽略不计。这些平台真正的“金主”是需要海量人工标注数据来训练人工智能模型的公司,或是需要进行市场调研、内容审核的企业。用户的每一次点击、每一次判断,都在为某个AI算法的迭代、某份市场报告的生成或某张违规图片的过滤,提供着不可或缺的“养料”。因此,用户赚取的并非“工资”,更像是将自己零散的认知能力打包出售,所获得的仅仅是这笔数据交易中极小的一部分佣金。这便是打码答题收益的底层真相,它是一种真实存在的变现途径,但其收益天花板极低,远非宣传中那般诱人。

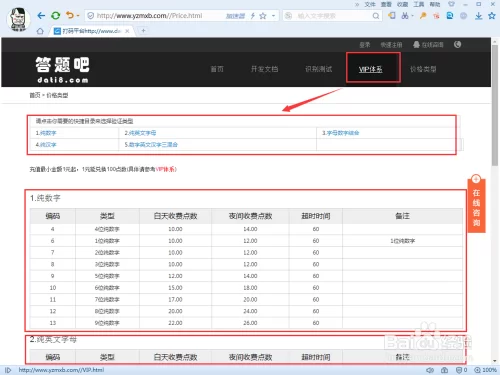

理解了其商业模式,我们再来剖析“题分”这个核心概念。题分,本质上是平台内流通的一种游戏化代币。它的存在,巧妙地完成了几个关键功能。第一,它将用户付出的时间与精力,与平台最终的现金支出进行了“软隔离”。用户看到的不是几毛几分,而是几百几千的分数,这在心理上削弱了劳动价值感低带来的挫败感,增强了继续参与的粘性。第二,题分成为了平台灵活调控运营成本的工具。通过调整题分兑换比例、设置不同的兑换门槛,平台可以轻松应对市场变化,控制实际流出资金。那么,题分到底有啥用处?其兑换规则通常分为几类:直接兑换现金(这是最受用户欢迎的,但往往有最高的提现门槛和最严格的审核)、兑换话费、电商代金券、实物商品(价值通常高于题分等值现金,但库存有限,兑换难度大),或是用于参与平台的抽奖、游戏等,进一步消耗用户的题分储备。值得注意的是,许多平台会在兑换规则中设置诸多“隐藏条款”,比如任务有效期、账户活跃度要求等,使得用户辛辛苦苦积累的题分在兑换时大打折扣,甚至无法兑换。这直接考验着一个平台的打码答题平台可靠性。

谈到可靠性,就无法回避一个更为尖锐的问题:网络兼职打码是骗局吗?答案是:有真有假,需要仔细甄别。低收益的平台不等于骗局,它只是遵循了数据交易的市场规律;而真正的骗局,则往往具有以下特征。其一,前期收费。任何以“会员费”、“培训费”、“押金”等名义要求用户先付费的平台,几乎可以断定为骗局,其目的就是骗取本金而非提供任务。其二,提现障碍。正常平台会设置合理的提现门槛,但骗子平台会设置极高门槛,或者在用户即将达到时以“系统维护”、“账户异常”等理由拒绝提现,甚至要求用户继续做任务或充值才能“解封”。其三,数据过度索取。要求提供不必要的个人信息,如银行卡密码、详细家庭住址等,极有可能是为了窃取用户隐私或进行诈骗。区分一个平台是“低收益”还是“纯诈骗”,关键看其是否以榨取用户劳动价值为目的,还是以骗取用户本金和信息为目的。前者只是“性价比”极低,后者则是有毒的陷阱。

那么,面对这样一个收益微薄、风险并存的领域,我们是否应该彻底放弃?这取决于参与者的心态与期望。如果你希望找到一份能够替代主业、月入可观的线上工作,那么打码答题绝对不是答案。但如果你只是想在通勤、排队等无聊时刻,让手机屏幕产生一点微不足道的价值,换取几杯咖啡钱,那么选择一个信誉良好、运营时间长的平台,将其作为一种数字世界的“消遣”,未尝不可。关键在于,必须抱持着极低的期望值,并严格遵守安全底线:绝不付费、绝不泄露核心个人信息、对高收益承诺保持绝对警惕。选择那些提现门槛明确、用户评价相对透明、隶属于大型或有背景公司的平台,能在一定程度上保障自己的微小利益。

归根结底,打码答题这个现象,是数字经济时代下,个体数据价值被量化、被商品化的一个缩影。它揭示了在宏大的人工智能产业链条末端,无数个体贡献的微不足道却不可或缺的“算力”。我们获得的几角几分,与我们的数据所创造的价值之间,存在着巨大的鸿沟。因此,看待打码答题,不应仅仅停留在“能否赚钱”的浅层追问,更应深入思考它所映射出的个人数字权利与商业资本之间的关系。与其说这是一种赚钱方式,不如说它是一面镜子,照见了我们个人时间和注意力在当今数据驱动的世界里的真实标价。这个标价或许令人沮 vực,但它足够真实,足以让我们清醒地重新审视自己的数字生活方式。