打码窗口来回切换怎么弄?快捷键是什么?

在数字时代的洪流中,程序员的日常被无数个窗口分割:代码编辑器、终端、浏览器、数据库客户端、即时通讯工具……每一次在屏幕间的跳跃,都像是一次微小的认知中断。许多人将打码窗口来回切换的困扰归咎于多任务处理的必然,认为这只是“Alt+Tab”的机械重复。然而,这背后隐藏着一个深刻的议题:我们如何通过优化窗口管理,构建一个无缝、高效且能保护心流状态的编程工作流?这并非简单的技巧堆砌,而是一种关乎专注力与生产力的核心工程学。

问题的核心不在于切换本身,而在于切换带来的“认知摩擦”。每一次从IDE切换到浏览器查阅API文档,再切回编辑器,你的大脑都需要重新加载上下文,这个过程可能只需几秒,但累积起来,却是对深度思考的巨大侵蚀。因此,解决之道的第一步,是超越最基础的系统级快捷键。诚然,Alt + Tab是通用语言,但它的顺序性切换在面对十几个窗口时显得笨拙且容易出错。一个更优的选择是Win + 数字键,它能直接激活固定在任务栏上的第N个程序。将你的IDE固定在第一位,浏览器固定在第二位,终端固定在第三位,Win + 1、Win + 2、Win + 3的组合拳,其精准与速度远非Alt + Tab所能比拟。这仅仅是开始,真正的效率跃升,源于对特定工具的深度掌控。以Visual Studio Code为例,Ctrl + \可以瞬间分割编辑器,Ctrl + 1/2/3能在不同编辑器组间跳转,Ctrl + P则是打开文件的任意门。将这些打码窗口快捷键设置内化为肌肉记忆,意味着你不再需要“寻找”窗口,而是“命令”窗口出现,这从根本上改变了人机交互的范式。

当快捷键成为本能,下一步便是宏观的布局策略。对于拥有双屏或多显示器的开发者而言,这无疑是天赐的福音。一个经典且高效的布局是:主显示器全屏运行IDE,作为代码生产的核心阵地;副显示器则承载所有辅助性信息,比如浏览器用于查阅文档、运行测试应用,数据库客户端用于数据校验,通讯软件则置于角落,必要时才调出。这种物理隔离,极大地减少了视觉上的干扰和操作上的重叠,让你能在“编码区”和“参考区”之间实现视线级的快速切换。然而,对于更多依赖笔记本单屏工作的开发者,提升编码效率的窗口布局则要另辟蹊径。此时,虚拟桌面便是最强大的武器。Windows的Win + Tab任务视图和macOS的Mission Control,都允许我们创建多个独立的桌面空间。你可以搭建一个“纯粹编程”桌面,只打开IDE和终端;再创建一个“沟通与参考”桌面,放置浏览器、Slack和邮件。通过Ctrl + Win + ←/→(Windows)或Control + ←/→(Mac)在不同桌面间瞬间穿梭,其效果堪比物理上的多屏。这种虚拟桌面编程环境搭建的方式,不仅整洁了屏幕,更重要的是,它为不同性质的任务创建了独立的“心理空间”,有助于大脑在不同工作模式间快速切换,降低任务切换的损耗。

如果说快捷键和布局是“术”,那么对集成开发环境(IDE)的深度驾驭则是“道”。现代IDE早已不是简单的文本编辑器,它是一个高度集成的生态系统,是IDE多窗口管理工作流的终极舞台。理解并善用IDE的窗口管理功能,是衡量一个程序员是否成熟的重要标志。以JetBrains系列IDE或VS Code为例,它们都提供了强大的窗口布局能力。你可以将窗口拆分为任意行列的网格,一边编写业务逻辑代码,另一边实时看到单元测试的运行结果;下方可以停靠终端、版本控制日志、数据库控制台;侧边栏可以同时展开项目文件树、结构视图和TODO列表。一个精心配置的IDE界面,就像外科医生的手术台,所有工具都摆放在最顺手、最符合直觉的位置。更进一步,IDE的“专注模式”或“禅模式”可以隐藏一切不必要的UI元素,让你沉浸在纯粹的代码世界中。真正的效率大师,会花费大量时间去雕琢自己的IDE布局,将其打造成量身定制的“驾驶舱”,因为深知,一个稳定、可预测、信息密度适中的环境,是维持长时间高效输出的基石。

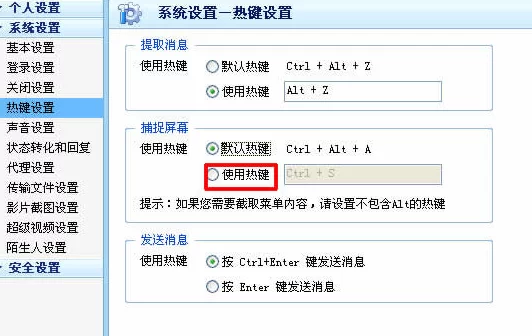

除了独立的编码工作,协作场景下的窗口管理同样至关重要。代码审查是保证代码质量的关键环节,而流畅的审查体验离不开高效的窗口切换。在进行代码审查窗口快速切换方法的实践时,我们可以设计一套专门的工作流。例如,在GitHub或GitLab的Web界面审查Pull Request时,可以利用浏览器的标签页分组功能,将PR的概览、文件变更、CI/CD状态等页面收纳于一组。同时,在本地IDE中打开对应的分支,利用GitLens这类插件直接在编辑器里查看代码历史和注释。理想的场景是,双屏协作,左屏展示Web端的PR变更点和讨论,右屏的IDE则用于深度浏览上下文、甚至本地运行代码进行验证。这种线上线下结合的方式,确保了审查的深度与广度。对于即时通讯工具中的代码片段讨论,可以设置快捷键快速截图或唤出一个临时笔记窗口,避免在聊天窗口和编辑器之间反复横跳,打断思路。协作的本质是信息的有效流动,而优化的窗口管理,正是为这条信息高速公路铺设平坦的路面。

最终,所有技巧和策略都指向一个共同的目标:减少不必要的认知负荷,保护和延长宝贵的“心流”状态。每一次鼠标的移动,每一次窗口的查找,都是对专注力的微小消耗。当我们通过系统化的方法,将这些消耗降至最低时,我们便从被工具奴役的状态,升华为驾驭工具的创造者。这个过程需要刻意练习,初期可能会感到不适,但一旦形成习惯,其带来的生产力回报将是指数级的。从记忆第一个快捷键开始,到设计第一个虚拟桌面,再到完整地构建属于自己的IDE工作台,这不仅是技能的积累,更是一种工作哲学的塑造。真正区分高级工程师与普通编码者的,往往不是掌握了多少奇技淫巧的语法,而在于他们对工作环境的雕琢与掌控,这种将工具内化为思维延伸的能力,正是数字时代工匠精神的体现。