挂机能赚话费吗?全自动挂机代充靠谱吗?

“挂机就能赚话费”,这个听起来极具诱惑力的概念,在互联网的各个角落反复流传,吸引了大量希望利用闲置设备创造“被动收入”的用户。它描绘了一幅美好的蓝图:手机或电脑只需保持运行,就能自动完成某些任务,最终将收益变现为话费。然而,在这幅蓝图的背后,究竟是技术创新带来的普惠红利,还是一个精心设计的数字陷阱?要回答这个问题,我们必须撕开其“全自动”、“零成本”的华丽外衣,深入探究其内在的运作逻辑、潜在的风险以及它所触及的法律与道德边界。

首先,我们需要厘清“挂机赚话费”这一模式的核心宣称原理。市面上流传的此类软件或平台,其盈利模式通常可以归结为以下几种。第一种是广告流量变现。这是最常见也最容易理解的一种。用户下载并运行挂机软件后,软件会在后台模拟用户行为,不断点击、浏览或观看广告。平台方根据广告展示量或点击量从广告商那里获得收益,然后再将其中微乎其微的一部分以“话费”的形式返还给用户。这里的逻辑陷阱在于价值交换的极端不对等。用户付出的可能是设备损耗、电量消耗以及个人数据安全风险,而得到的回报却往往低到可以忽略不计,平台则攫取了绝大部分利润。第二种是算力或数据贡献。部分平台宣称,它们利用用户设备的闲置计算能力进行科学计算、人工智能模型训练或是加密货币“挖矿”。理论上,分布式计算确实是一种高效利用资源的方式。但在实践中,普通手机或个人电脑的算力贡献极其有限,其产生的价值在经过层层盘剥后,几乎不可能兑换成具有吸引力的话费额度。更有甚者,这可能是木马程序,将你的设备变成了黑客发动网络攻击或进行其他非法活动的“肉鸡”。第三种,也是风险最高的一种,是灰色流量刷量。这类平台接取一些需要“刷量”的任务,比如提升某个APP的下载量、电商店铺的虚假流量、社交媒体的互动数据等。用户设备在不知情的情况下,成为了制造虚假繁荣的工具。这种行为不仅严重违反了平台规定,更可能触犯《反不正当竞争法》,使参与者陷入法律纠纷。

理解了其宣称的原理后,我们再来审视“全自动挂机代充靠谱吗?”这个核心问题。答案是,绝大多数情况下,极不靠谱。其风险是全方位、多层次的。首当其冲的是财产安全风险。这类平台普遍设置了极高的提现门槛,你可能辛苦挂机一个月,眼看收益即将达到提现标准,平台却突然更改规则、增加新任务,甚至直接“跑路”。更恶劣的是,它们会设计“付费提现”陷阱,在你提现时,以“账户冻结”、“需要缴纳认证金”、“升级VIP才能快速到账”等名目,诱导你先支付一笔费用。一旦你付款,便会陷入无休止的索要中,最终血本无归。所谓的“代充话费”同样暗藏玄机,部分黑产平台通过盗刷信用卡、利用运营商系统漏洞等非法手段进行充值,这种话费到账后很快会被运营商追回,导致你的手机号欠费甚至停机,而你本人也可能被卷入调查。其次是信息安全风险。这些挂机软件往往会索要远超其功能所需的权限,如读取通讯录、短信、定位信息,访问相册等。你的个人信息一旦被收集,就可能被打包出售给黑灰产,用于精准诈骗、垃圾短信营销等。更可怕的是,软件本身可能捆绑了病毒或木马,直接威胁你的支付账户、社交账户乃至整个设备的数字安全。再次,是法律合规风险。如前所述,参与刷量等行为本身就可能构成违法。根据中国《刑法》修正案(九),明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”,即俗称的“帮信罪”。你以为是“挂机赚话费”,实则可能在不经意间为犯罪活动提供了“帮助”。最后,还有不容忽视的设备损耗风险。长时间高负荷运行,会导致手机CPU过热,加速电池老化,缩短硬件寿命。为此付出的电费成本,很可能远比你“赚”到的那点话费要高得多。

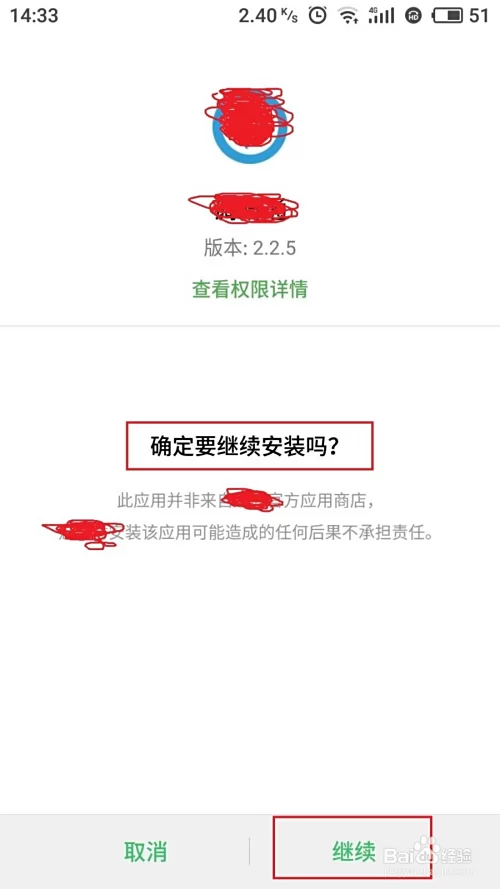

那么,面对纷繁复杂的宣传,我们该如何有效识别挂机骗局呢?有几个关键的“红旗”信号需要警惕。其一,承诺不切实际的高回报。任何宣称“轻松躺赚”、“日入过百”的挂机项目,基本都可以直接判定为骗局。价值创造需要成本,天上不会掉馅饼。其二,任务模式模糊不清。正规软件会清晰说明其功能与盈利模式,而骗局往往对其“任务”内容语焉不详,或用一些“大数据”、“区块链”等时髦词汇进行包装。其三,强制分享与拉人头。如果平台的主要推广方式依赖于用户不断分享链接、邀请新用户才能获得收益或解锁功能,这很可能具有传销或庞氏骗局的典型特征。其四,要求非官方渠道下载。引导用户关闭“未知来源应用”安装限制,或通过网站链接、二维码直接下载APK安装包的,是恶意软件传播的常用手段。其五,提现规则苛刻且多变。设置高得离谱的提现门槛,或者在提现过程中设置各种障碍,是骗局的最终目的。

当然,追求“被动收入”本身并非错误,关键在于选择合法、安全的渠道。与其将希望寄托于虚无缥缈的挂机软件,不如关注一些官方或半官方的、有信誉保障的“话费充值渠道”。例如,各大运营商官方APP经常有积分兑换话费的活动,通过日常消费、签到等积累的积分是实实在在的福利。许多银行的信用卡积分也能直接或间接兑换成话费、购物卡等。此外,一些正规的市场调研公司、用户体验平台,会通过有偿问卷、产品试用等方式提供报酬,虽然这并非完全的“全自动”,但至少是合法合规的价值交换。这些渠道或许收益不高,但胜在安全、稳定,不会让你陷入财产和信息的双重危机。

在数字经济的浪潮中,“轻松获利”的幻象总是比脚踏实地的耕耘更具诱惑力。挂机赚话费的故事,更像是一面镜子,映照出我们对技术红利的不切实际幻想,以及对潜在风险的普遍漠视。真正的价值创造,从来不是源于无意识的“挂机”,而是来自有意识的思考、专业的技能与负责任的行动。与其在虚拟的承诺中消耗设备与信任,不如将精力投入到能自我增值的真实学习与工作中,那才是通往财富自由的唯一路径,尽管它并不“全自动”。