挂机赚赚能提现吗?有人真的到账了吗?

在探讨“挂机赚赚能提现吗?有人真的到账了吗?”这个直击人心的问题时,我们不能简单地用“能”或“不能”来概括。这背后交织着一个庞大、复杂且充满诱惑与陷阱的数字生态。无数用户怀揣着利用碎片时间创造额外价值的心态,涌入这个看似“躺赚”的领域,但最终收获的可能是几毛钱的喜悦,也可能是无法提现的失望,甚至是个人信息泄露的噩梦。本文将撕开这类应用温情脉脉的面纱,带您深入其内核,探寻其运作的真相、提现的现实逻辑,以及如何在这场数字淘金热中保持清醒。

首先,我们必须理解“挂机赚赚”这类应用宣称的基本原理。它们通常将自己包装成一个流量分发或广告聚合平台。其商业逻辑的核心是:用户贡献出自己的闲置设备资源(如CPU算力、网络带宽)和宝贵的注意力,平台将这些资源打包出售给有需求的第三方,如广告商、数据公司或需要进行压力测试的开发者,然后从收益中抽取一部分返还给用户。 听起来似乎是天衣无缝的共赢模式。你什么都不用做,就像一个数字矿工,手机在充电时就能为你“挖矿”。然而,这个看似完美的闭环,在实际运作中往往充满了难以察觉的偏差。平台方宣称的“收益”究竟有多高?其合作的第三方是否真实存在且实力雄厚?这些都成了决定“挂机赚赚提现”能否实现的关键变量。

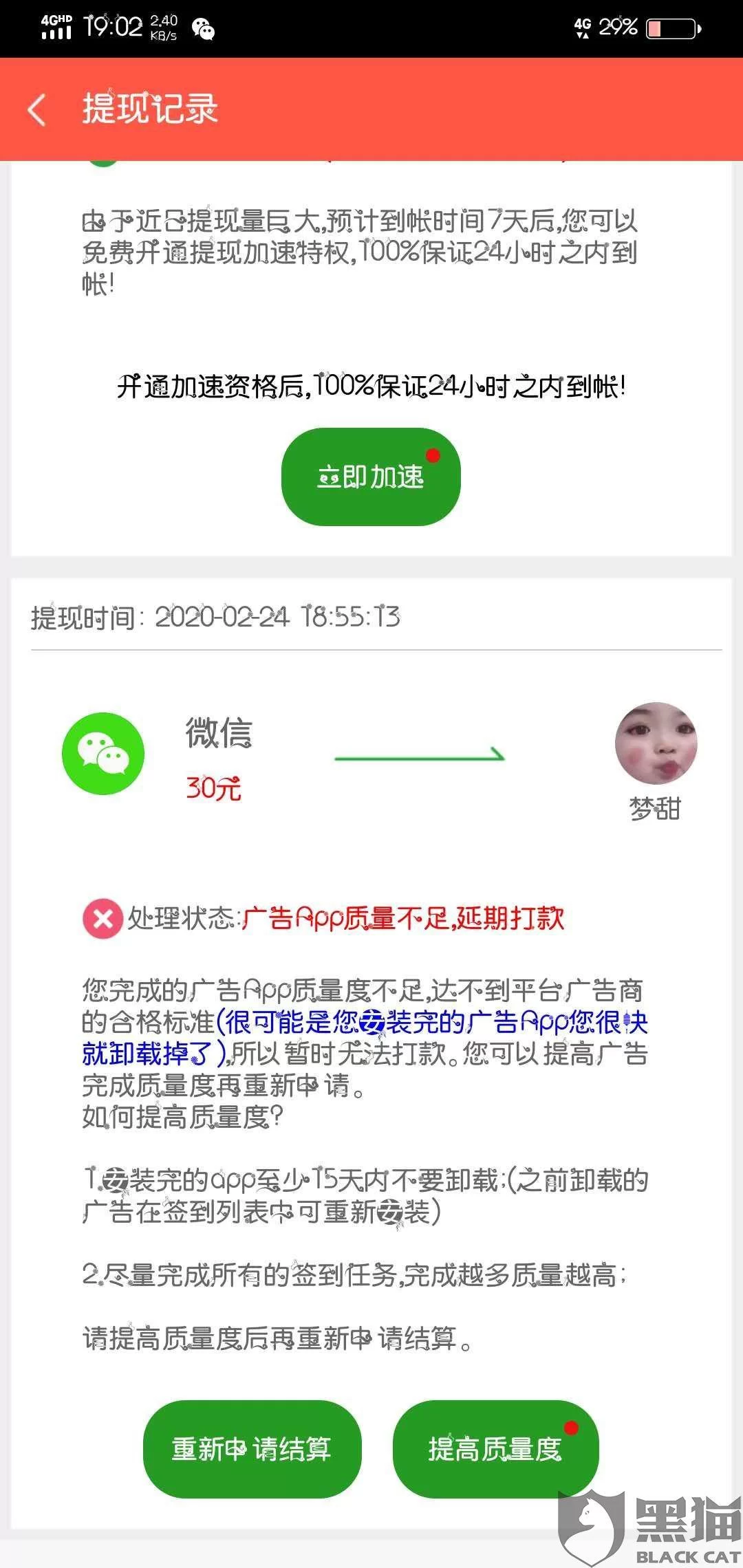

那么,关于“有人真的到账了吗?”这个核心问题,答案是肯定的,但情况极为复杂。网络上确实不乏用户晒出的挂机软件到账记录,截图显示成功提现了几元、几十元甚至上百元。这些真实的成功案例,恰恰是这类应用得以病毒式传播的燃料。它们向潜在的参与者传递了一个强有力的信号:“这是真的,有人拿到了钱。”但我们必须用批判性的眼光去看待这些“证据”。这些小额提现的成功,往往是平台方精心设计的“诱饵”。在应用运营初期,为了快速积累用户、建立口碑,平台可能会允许甚至主动帮助一部分用户完成小额提现。这通常伴随着极低的提现门槛,比如0.3元或1元即可提现。一旦用户群体扩大,平台方的策略便会悄然转变。提现门槛会大幅提高(例如,从1元提升至50元、100元),提现到账时间被无限延长,或者开始附加各种苛刻的条件,如“必须邀请X位新用户”、“必须完成高价值任务”等。这时,用户再想拿到钱,就难如登天了。

更深层次的问题在于,我们该如何辨别“手机挂机赚钱是真的吗”?这需要我们建立一套行之有效的评估体系。第一步,审视其背后的运营主体。一个正规的、有长远规划的应用,其开发者信息通常清晰可查,公司资质齐全。而那些骗子应用,往往在应用商店里连个有效的开发者邮箱都找不到,更别提企业信息了。第二步,分析其商业模式。如果一个应用宣称每天仅靠挂机就能带来数十上百元的收益,这几乎是不符合商业常识的。要知道,即便是最有效的广告变现模式,单个用户每日贡献的广告价值也极其有限。过高的承诺本身就是最大的危险信号。第三步,关注权限索取。一个仅仅是“挂机”的应用,为何需要读取你的通讯录、短信、相册,甚至获取你的精准定位?这些超范围索取的权限,往往是其真实目的的暴露——它们的目标根本不是与你分享广告收益,而是窃取你的个人信息安全,用于更阴暗的黑色产业链。

因此,面对形形色色的“挂机赚钱”应用,掌握一套如何辨别挂机软件真假的方法至关重要。首先,切忌贪图高收益。任何宣称“轻松躺赚、日入过千”的应用,99.9%都是挂机赚钱软件骗局。其次,多方求证。不要只看应用内的好评和宣传截图,要去各大社交平台、论坛、应用评论区搜索关键词,看看那些“过来人”的真实吐槽和血泪史。尤其要警惕那些清一色好评、用词夸张的评论,那很可能是平台方雇佣的“水军”。再次,亲自进行小额测试。如果你对某个应用感兴趣,可以抱着测试的心态去使用,一旦达到最低提现门槛,立刻尝试提现。如果过程顺利,可以再观察一段时间;如果遭遇推诿、拖延或附加条件,应果断卸载,及时止损。这就像在雷区里探路,每一步都必须小心翼翼。

最终,我们或许应该回归到一个更根本的思考:我们的时间和注意力,究竟价值几何?“挂机赚赚”的模式,本质上是在利用人们对“不劳而获”的渴望,将用户的数字生活碎片化、商品化。它或许能让你在某个下午收获一顿外卖钱的惊喜,但更可能让你陷入无休止的等待与消耗,甚至付出远超金钱的代价。真正的价值创造,往往源于主动的、有深度的参与和贡献。与其将希望寄托于一个模糊不清的“挂机”软件,不如将精力投入到学习新技能、深耕某个领域或参与更透明的零工经济平台中。在这个数字时代,最宝贵的资源不是手机里那几毛钱的余额,而是我们独立思考的能力和守护个人边界的清醒。追求收益本无可厚非,但在此之前,请确保你付出的,是你心甘情愿且能够承受的。