挂机赚的项目到底能不能真的挂机赚到钱呢?

“挂机赚的项目”这六个字,仿佛是数字时代的一句魔咒,精准地叩击着每个渴望摆脱时间束缚、实现财务自由的人的心弦。它描绘了一幅极具诱惑力的画面:电脑或手机在一旁安静运行,而你或是在午睡,或是在旅行,银行账户里的数字却在悄然增长。然而,这幅田园诗般的景象背后,究竟是通往财富自由的康庄大道,还是一个精心包装的数字陷阱?要回答这个问题,我们必须撕开营销话术的华丽外衣,深入其运作的肌理,用理性和常识去丈量其真实的价值边界。

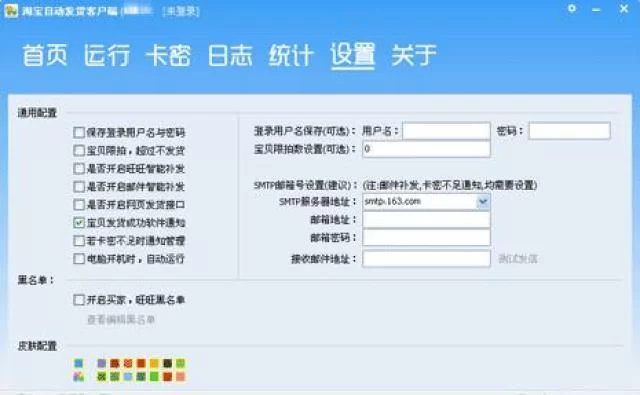

首先,我们必须清醒地认识到,任何可持续的盈利模式,其核心必然是价值交换。这是一个颠扑不破的经济常识。当你试图通过“挂机”赚钱时,你需要问自己一个最根本的问题:我提供了什么价值?是贡献了我的计算资源、网络带宽,还是我的注意力与点击数据?如果答案是模糊的,或者项目方对此语焉不详,只是反复强调“轻松”、“高回报”,那么你极有可能已经踏入了一个危险的区域。市面上绝大多数打着“挂机”旗号的项目,本质上可以归为两类:一类是彻头彻尾的资金盘或传销骗局,它们用后期投资者的钱支付早期投资者的收益,一旦没有新的资金流入,整个体系便会瞬间崩塌,这本质上是一种财富的零和甚至负和游戏;另一类则是低价值的“苦力活”,例如通过特定软件观看广告、完成问卷调查、运行消耗大量CPU/GPU资源的程序等。这类项目虽然确实能产生微薄的收益,但其回报率往往低得令人发指,你付出的电费、硬件损耗成本以及机会成本,很可能远高于你获得的几毛、几块钱收入。它们利用的正是人们对“被动收入”的渴望和对成本核算的忽视。

那么,是否所有“挂机”项目都毫无价值呢?答案也并非绝对。在“骗局”与“苦力活”之间,存在着一个广阔的、需要专业知识与前期投入的灰色地带,这才是“自动化收益”概念的真正栖息地。例如,在加密货币领域,早期的参与者通过“挖矿”实现了真正意义上的挂机收益。他们投入资金购买专业的矿机,支付电费和场地费,贡献算力以维护区块链网络的安全,从而获得新生代币作为奖励。这并非不劳而获,而是一种资本与技术密集型的投资行为,其收益与市场行情、技术难度、政策风险等变量紧密挂钩。同样,在金融交易领域,成熟的量化交易者会编写复杂的算法,让程序在特定条件下自动执行买卖操作。这背后是深厚的金融知识、编程能力和严谨的风险控制模型,是智力与资本的高度结合。这些才是“自动化收益”的真实样貌——它不是“躺平”,而是将前期大量的、高强度的智力与体力劳动,固化为一个可以 semi-automatically 运行的系统。这个系统的搭建、维护和优化,本身就是一项极其耗费心神的工作。

因此,辨别一个“挂机赚的项目”是否靠谱,关键在于评估其价值创造的闭环是否成立且透明。你需要像一个侦探一样,去审视项目的每一个环节。第一,看它的盈利模式。项目方是如何赚钱的?是来自广告商、用户数据、技术服务费,还是仅仅依靠新用户的入金?一个无法清晰说明自身盈利来源,只强调“静态收益”和“动态奖励”的项目,几乎可以断定为骗局。第二,看它的技术门槛。一个真正有价值的项目,必然存在一定的技术壁垒或资源壁垒,无论是独特的算法、庞大的服务器集群,还是特定的硬件要求。如果任何人都能轻易参与,且不需要任何特殊技能或资源,那么它提供的价值必然是极其廉价的,高回报承诺便无从谈起。第三,看它的社区与生态。一个健康的项目,通常会有一个活跃、理性的社区,用户在其中讨论技术、分析市场、提出质疑,而不是一味地晒收益、拉人头。充斥着暴富神话和传销式口号的社区,往往是风险聚集地。第四,也是最实际的,亲自计算投入产出比(ROI)。将你的硬件折旧、电费、网络费、时间成本等所有显性与隐性成本全部计入,再对比其承诺的收益,你会发现很多项目在算盘上就已经站不住脚了。

最终,我们需要重新定义“挂机赚钱”这个概念。它不应该被理解为一种不劳而获的捷径,而应被视为一种高级的生产力形态。它要求参与者从单纯的“劳动者”转变为“系统构建者”或“资本投资者”。你投入的不再是简单的在线时间,而是你的知识、技能、资本和前瞻性判断。就像一位农场主,他不是亲自下地播种收割,而是投资购买了拖拉机、灌溉系统,并设计了科学的种植流程,让农场在自动化管理下产出作物。他前期付出的心血和投入,远超一个普通雇工,但最终收获的,是规模化的、可持续的回报。所以,当你再看到“挂机赚的项目”时,请收起那份不切实际的幻想,转而用一种更加审慎和专业的眼光去审视它。去探究它背后的价值逻辑,评估它所需的能力门槛,计算它的真实风险与回报。真正的“躺赚”,源于你为世界构建了何种价值,而非你找到了哪个可以“躺下”的按钮。这个按钮,或许只存在于你亲手搭建的那个复杂而精密的系统之中。