挂机赚钱软件靠谱吗?那些真能挣到钱吗?

在数字经济的浪潮下,“挂机赚钱”这个概念本身就充满了迷人的诱惑与深藏的陷阱。它精准地戳中了现代人渴望“睡后收入”、实现财富自由的痛点,承诺只需一部手机或电脑,就能在不投入主动劳动的情况下,让金钱如涓涓细流般自动流入账户。然而,当我们拨开这层华丽的光环,直面“挂机赚钱软件靠谱吗?”这个根本问题时,一个残酷而清晰的现实便会浮现:绝大多数面向普通用户的挂机软件,本质上是一场精心设计的流量游戏,其核心目的并非让你赚钱,而是让你成为其商业模式中的一环,一个被消耗的资源。

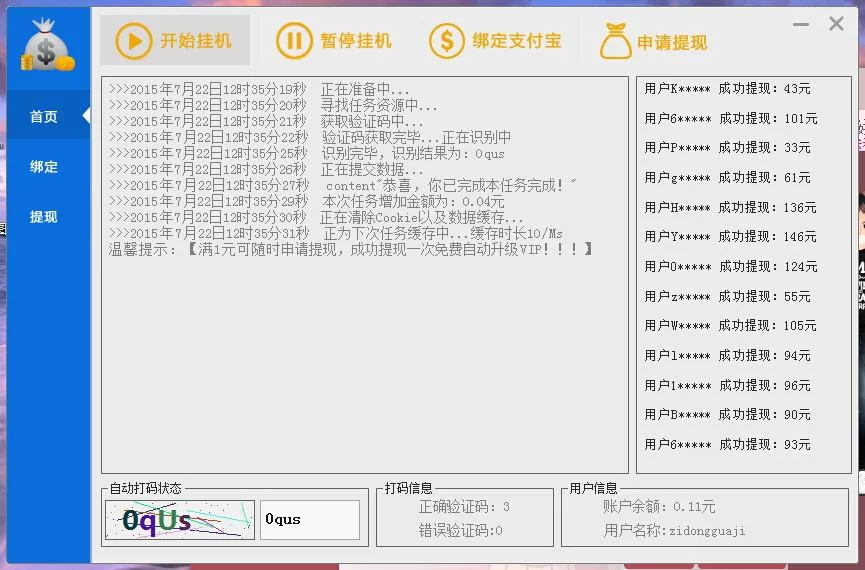

我们必须清醒地认识到,市面上流传的绝大多数手机挂机软件,其盈利逻辑无外乎以下几种。最常见的一种是广告流量套现。这类软件通常会要求用户完成一系列任务,如观看广告、试玩其他应用、点击链接等。你每完成一次操作,软件开发商就能从广告商那里获得几分钱到几毛钱不等的收益。而他们分给你的,仅仅是这其中的九牛一毛。为了让你持续投入,他们会设置极低的单次收益和极高的提现门槛,比如“满100元方可提现”,而你辛辛苦苦“挂机”一个月,可能连10元都攒不到,最终在无尽的等待中放弃,软件则白赚了你贡献的所有广告流量。第二种模式则更为隐蔽,即数据与算力窃取。一些恶意软件会在后台偷偷收集你的个人信息、联系人列表、地理位置,甚至利用你的设备进行“挖矿”或参与DDoS攻击。你的手机在不知不觉中变成了别人的赚钱工具,而你不仅要承担额外的电费和数据流量损耗,更要面临个人信息泄露的巨大风险。这便是全自动挂机赚钱骗局中最典型的两种形态,它们利用了人性的贪婪,构建了一个看似美好实则虚幻的空中楼阁。

或许有人会反驳:“我确实从某个软件里提现过几块钱,它怎么能算是骗局呢?”这正是这类软件高明的地方,它们通过给予微小的、几乎可以忽略不计的甜头来维持用户的信任感。我们来做一个简单的挂机软件收益真相分析:假设某软件承诺“挂机一小时收益0.1元”,一天24小时不间断运行,收益是2.4元,一个月是72元。这听起来似乎还不错?但请注意,这需要你的手机24小时亮屏、联网、不锁屏,并且软件不崩溃、不掉线。现实中,绝大多数软件都会在锁屏后停止计费,或者频繁要求你手动“复活”任务。即便你真的做到了,一个月72元的收入,与一部手机几千元的购机成本、每天至少1-2度的电费、以及潜在的设备损耗(电池寿命急剧下降)相比,这笔买卖真的划算吗?这还没有计算你投入的时间成本——下载、注册、处理各种弹窗、应对提现失败等问题。从经济学角度看,这是一种典型的“负收益”行为,你的投入远大于产出。所谓的“手机挂机赚钱真实项目”,如果指的是这类应用,那么它的“真实性”仅在于它确实会给你几块钱,但其“价值”却完全是负面的。

那么,这是否意味着“挂机赚钱”这个概念本身就是伪命题?并非如此。真正的“挂机赚钱”,或者说更高级的被动收入渠道,是存在的,但它与普通用户理解的“下载一个App就能赚钱”有着天壤之别。它需要的是前期的资本投入、知识积累或系统构建,而非简单的“一键启动”。在专业的被动收入渠道分析中,我们可以看到几种真实存在的模式。例如,金融资产投资,通过购买股票、基金、债券等,让资本在市场中自行增值,这是一种典型的“钱生钱”的挂机模式,但它伴随着风险,需要专业的知识。再比如,数字内容创作,你花时间创作一篇高质量的博客文章、一个热门视频或一本电子书,这些内容在发布后,会在未来数年里持续为你带来广告分成、版权费或联盟营销收入。你的知识产品在互联网上为你“挂机”工作。还有更前沿的领域,如算力租赁,你购买专业的服务器或GPU,将其算力租赁给需要人工智能训练、科学计算或渲染的公司,这也是一种资本与技术密集型的“挂机”。这些渠道的共同点是:它们都需要前置的、有价值的投入(资本、智力、劳动),并且收益与风险并存,绝不是不劳而获的捷径。

因此,当我们再次审视“挂机赚钱软件靠谱吗?”这个问题时,答案已经不言而喻。那些承诺轻松、零门槛、高回报的软件,几乎可以断定是不可靠的。它们利用了信息不对称和人们的侥幸心理,构建了一个收割注意力和时间的“围城”。真正的财富增长,从来都不是一场可以“自动”完成的游戏。它要求我们具备批判性思维,能够穿透事物的表象,看清其背后的商业逻辑。与其将时间和精力耗费在寻找虚无缥缈的“神级软件”上,不如将这份心力投入到提升自身技能、构建个人品牌或学习理财知识上。当你拥有了能够持续创造价值的“核心资产”——无论是你的专业技能、你的知识体系,还是你精心构建的投资组合——你才真正实现了意义上的“挂机赚钱”。这趟旅程没有一键启动的按钮,只有深思熟虑的规划与脚踏实地的构建,而最终收获的,将是远比那几块钱提现更为丰厚的、真正的自由与从容。