在微信朋友圈这个看似日常的社交场域里,点赞与评论是最基础的互动动作,却也是最容易陷入“无效循环”的环节。很多人习惯随手一赞、敷衍一句“真棒”,却忽略了朋友圈点赞评论的核心价值——它不仅是社交礼仪,更是关系深度的催化剂、信息传递的桥梁,甚至是个体社交形象的隐形名片。那么,如何在微信朋友圈点赞评论更有效?这需要跳出“完成互动”的机械思维,转向“经营关系”的精准策略,从场景洞察、价值传递到边界把握,构建一套系统化的互动逻辑。

无效互动:被忽视的社交成本

朋友圈的点赞评论,看似零成本,实则暗含“社交成本”。无效互动不仅无法拉近关系,反而可能消耗对方耐心,甚至拉低自身社交形象。最常见的无效互动有三类:一是“点赞机器人”,无论对方分享什么内容,一律用“赞”回应,这种“无差别点赞”在熟人社交中会被解读为“没时间看”,在半熟人圈则显得敷衍;二是“模板化评论”,诸如“666”“太厉害了”“学习了”等万能回复,看似积极,实则缺乏针对性,对方收到的不是认可,而是“你根本没认真看”的信号;三是“情绪绑架式互动”,比如对方分享日常烦恼,评论一句“想开点”或直接甩鸡汤,既没有共情也没有实际帮助,反而会让对方觉得不被理解。

这些无效互动的本质,是将社交简化为“任务”——为了维护存在感而点赞,为了应付场面而评论。在信息过载的朋友圈,这种低价值互动会被自动过滤,不仅无法实现沟通目的,还会在无形中透支他人对自己的社交耐心。更关键的是,长期无效互动会让人陷入“社交幻觉”:以为自己有很多朋友,实则关系停留在“点赞之交”的浅层。

有效互动的核心逻辑:精准定位+价值传递

要想让朋友圈点赞评论更有效,首先要明确“有效”的标准:让对方感受到被看见、被重视,且从互动中获得情绪价值或信息增量。这需要建立“场景-需求-策略”的匹配逻辑,即根据对方动态的内容属性、发布场景以及关系亲疏,选择合适的互动方式。

1. 评论:从“表态”到“链接”,传递具体价值

评论比点赞更能体现互动深度,但关键在于“具体”。无效评论是笼统的表态,有效评论则是建立链接的“钩子”。比如对方分享一篇行业分析,与其评论“写得好”,不如指出“你提到的XX数据很有意思,我之前在XX报告中看到过类似结论,但你的解读角度更独特”——前者是情绪反馈,后者是信息补充,能引发对方进一步交流的欲望。

针对不同场景,评论策略需精细化:

- 情感表达类动态(如生日、旅行、生活感悟):重点在“共情+细节”。例如朋友晒旅行照,与其说“风景美”,不如说“这张在海边的逆光照片很有故事感,能想象到当时海风的味道”,用细节传递“我认真看了你的分享”;对方分享情绪低落的内容,避免说教,而是用“我之前也有过类似经历,当时觉得XX方法对我有帮助,或许你可以试试”来提供支持,让对方感受到被理解而非被评判。

- 专业成就类动态(如项目落地、获奖、行业观点):重点在“认可+延伸”。比如同事分享项目成果,评论“这个方案的XX环节设计得很巧妙,解决了我们之前一直纠结的XX问题,值得团队学习”,既肯定了对方的专业能力,又传递了团队视角的认可;对于行业观点,可以用“你的观点让我想到XX案例,或许可以补充这个角度来佐证”,用延伸思考展现自身的专业素养。

- 生活琐碎类动态(如美食、宠物、日常吐槽):重点在“趣味+参与”。比如朋友晒猫,评论“主子这嫌弃的小表情和我家猫一模一样,下次约撸猫局”;对方吐槽加班,回复“懂!刚帮你点了杯奶茶,地址发我,下楼取”,用轻松的参与感拉近关系。

2. 点赞:时机与分寸,构建“隐形社交信号”

点赞看似简单,实则暗藏社交心理学。在信息流中,点赞是一种“低门槛确认信号”,但何时点赞、如何点赞,直接影响对方的感知。

- 时机:拒绝“秒赞”,选择“记忆点”。刻意“秒赞”会显得功利,尤其是对不熟悉的人;延迟点赞(如几小时后)反而更自然,尤其适合对方分享需要沉淀的内容(如读书笔记、深度思考)。此外,对重要动态(如生日、晋升、重大决定),建议“点赞+评论”组合,用评论强化重视感,比如生日时不仅点赞,还加上“新的一岁,愿你XX(具体祝福,如“项目顺利”“笑容常在”)”,比单纯点赞更有温度。

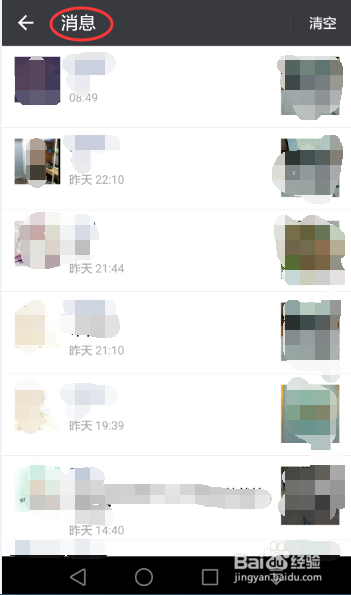

- 分寸:分组可见,尊重社交边界。朋友圈的“分组功能”是点赞评论的重要社交工具。比如对客户或领导的动态,公开点赞即可,避免过度评论;对朋友的吐槽或负面情绪,可考虑“私密互动”(如私聊安慰),避免公开评论让对方尴尬。此外,对同一人的多条动态,避免连续点赞,这会被系统判定为“异常行为”,也可能让对方觉得刻意。

避坑指南:互动中的“社交雷区”

要让点赞评论更有效,不仅要“做什么”,更要“不做什么”。以下三个雷区需警惕:

一是避免“抢评”与“复制评论”。在热门动态下,有些人为了刷存在感,抢在前面用“第一个评论”“沙发”等模板化语言,这种互动毫无价值;更需警惕的是复制他人评论,比如看到别人说“写得真好”,跟着复制一句,这会让对方觉得你没有独立思考,甚至拉低自身形象。

二是拒绝“负面情绪输出”。朋友圈不是情绪垃圾桶,即使对方分享负面内容,评论也应避免“我也遇到过,更惨的是……”这种比惨式互动,而是用“抱抱你,需要的话随时找我”传递支持,或用“这个情况或许可以试试XX(具体建议)”提供解决方案,负面情绪只会消耗关系。

三是警惕“功利化互动”。为了求互赞、求转发而点赞评论,是朋友圈社交的大忌。比如“赞我一下,我赞你十条”,这种交易式互动会让关系变得廉价,真正有效的社交永远基于真诚,而非利益交换。

从“工具”到“能力”:互动背后的社交素养升级

随着社交媒体的深度渗透,朋友圈点赞评论早已超越“简单操作”的范畴,成为一种社交能力的体现。有效的互动,本质是“换位思考”与“价值输出”的结合:站在对方角度,思考他分享这条动态的真实需求(是寻求认同、情感宣泄,还是信息交流?),再基于自身优势(专业知识、生活经验、情绪价值)提供针对性反馈。

对个人而言,提升点赞评论的有效性,意味着从“被动互动”转向“主动经营”——通过每一次精准的互动,让对方感受到“你懂我”,从而深化关系、拓展社交价值;对社会而言,当朋友圈互动从“表面点赞”转向“深度链接”,整个社交生态会从“浮躁”走向“真诚”,让社交媒体真正成为维系情感、传递价值的工具。

归根结底,如何在微信朋友圈点赞评论更有效?答案藏在每一次“动手指”之前的思考里:与其追求互动的数量,不如让每一次点赞都成为“我看见了你的分享”,让每一条评论都成为“我想和你聊一聊”的邀请。当社交回归真诚,互动自然有效。