在微博的社交生态中,点赞是用户表达认同的基础互动方式,但近年来“刷赞行为”的泛滥却让这一简单动作失去了真实意义——从商业推广的数据造假,到个人账号的虚荣心作祟,刷赞不仅扭曲了内容价值的评判标准,更让普通用户难以分辨内容的真实质量。那么,如何在微博上查看别人的刷赞行为?这并非依赖单一工具或技巧,而是需要通过多维度的逻辑拆解与细节观察,从点赞行为的时间规律、账号特征、互动质量等层面,捕捉异常数据背后的真实逻辑。

一、刷赞行为的本质:从“真实反馈”到“数据造假”的异化

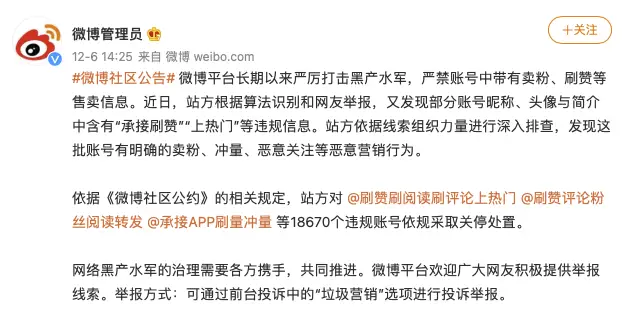

刷赞,本质是通过技术手段或人工操作,在短时间内为微博内容集中添加虚假点赞的行为。正常用户的点赞是分散的、基于内容价值的自发反应——可能是被博主的观点触动,或是被图片/视频的内容吸引,甚至只是随手一赞的碎片化行为。而刷赞的核心逻辑是“批量制造”,其目的往往与商业利益或虚荣心挂钩:商家为提升产品曝光量购买刷赞服务,自媒体为打造“爆款”数据吸引广告合作,普通用户则为营造“高人气”假象主动或被动参与。这种异化直接导致微博的点赞数据失真,让“点赞量”这一曾经的内容价值标尺沦为可交易的数字泡沫。

二、时间规律:异常集中与机械重复的“点赞时钟”

正常用户的点赞行为具有明显的时间分散性:可能在通勤路上刷到内容随手点赞,可能在午休时浏览感兴趣的话题点赞,也可能在睡前回顾动态时补充点赞——这些点赞时间会分布在一天的不同时段,且间隔无规律。而刷赞行为的时间特征则高度集中,往往呈现出“脉冲式”或“机械式”的规律:例如,某条微博在凌晨1点至3点(非用户活跃高峰)突然新增数百点赞,且点赞时间点以每5秒/10秒的固定间隔出现;或是在短时间内(如1小时内)点赞量从0飙升至数千,但后续增长戛然而止,形成“陡增-平台限流-停滞”的异常曲线。此外,若某条微博的点赞用户中,大量账号的点赞时间精确到分钟(如“22:30”“22:31”集中出现),也极可能是批量刷赞的结果——毕竟真实用户的操作不会像钟表般整齐划一。

三、账号特征:“僵尸号”与“营销号”的点赞痕迹

点赞用户的账号特征是判断刷行为的关键维度。正常点赞账号往往具备“真人属性”:头像清晰(非网图或默认头像)、简介完整(包含个人标签、兴趣偏好等)、历史动态丰富(有原创内容或真实互动记录),且关注/粉丝比例合理(通常粉丝数略高于关注数,或两者差距不大)。而刷赞账号则多为“僵尸号”或“营销号”:头像多为随机风景、动漫人物或无意义图片,简介空白或堆砌广告关键词(如“点赞关注”“专业代运营”),历史动态仅有零星转发或无内容,关注数远高于粉丝数(关注大量博主以扩大刷赞覆盖范围)。更典型的特征是,这些账号的“关注列表”高度相似——往往包含多个同类营销账号或刷赞服务账号,甚至直接在昵称中标注“点赞组”“数据支持”等字样。若某条微博的点赞用户中,此类账号占比超过30%,基本可判定存在刷赞行为。

四、互动质量:“唯点赞论”的空洞与关联性的缺失

正常点赞往往伴随“场景化”的互动:用户可能在点赞后评论“说出了我的心声”“已转发给朋友”,或结合自身经历补充观点,甚至会在后续动态中与博主形成持续互动(如多次评论、私信交流)。而刷赞用户的互动则呈现“唯点赞论”的空洞感:点赞内容与博主主题毫无关联(如科技博主的数码测评下,大量点赞用户的历史动态均为美妆、美食内容),或评论内容高度模板化(如“赞!”“支持!”“博主加油”),甚至出现不同用户使用完全相同的评论文本——这种“点赞-无评论-无转发”的单向互动,正是刷赞行为的典型特征。此外,若某条微博的点赞用户中,超过80%的账号无任何历史互动记录(即“纯点赞号”),也进一步印证了数据的虚假性:真实用户对优质内容的反馈往往是多元的,而非“点赞”这一单一动作的重复叠加。

五、内容关联性:兴趣错位的“点赞悖论”

微博的算法推荐逻辑决定了,用户点赞的内容通常与其兴趣标签高度相关——喜欢旅游的用户会点赞景点攻略,关注美食的用户会点赞探店视频,读书博主的内容则吸引文艺爱好者点赞。而刷赞行为会打破这一逻辑,形成“兴趣错位”的点赞悖论:例如,一个专注于历史科普的博主,其微博下突然出现大量点赞用户,但这些用户的关注列表却全是明星八卦、游戏直播等无关内容;或是某条冷门领域(如小众手工艺)的微博,点赞量远超同类热门内容,但点赞用户却无任何相关兴趣标签。这种“内容与点赞用户群体完全不匹配”的现象,正是刷赞行为最直接的破绽——毕竟,数据可以造假,但用户的真实兴趣无法伪装。

六、识别刷赞的价值:从“数据焦虑”到“内容回归”的理性认知

在微博生态中,识别刷赞行为不仅是为了满足“吃瓜”的好奇心,更具有现实意义。对内容创作者而言,通过识别虚假数据可以避免陷入“数据焦虑”——不必因短期点赞量低迷而自我怀疑,也不必为追求虚假“爆款”而放弃优质内容创作;对普通用户而言,学会辨别刷赞能帮助过滤信息泡沫,聚焦真正有价值的内容,避免被“高赞低质”的博主动引流;对平台而言,打击刷赞行为是维护生态健康的关键,只有让数据回归真实,才能激励创作者产出优质内容,提升用户信任度。可以说,识别刷赞的过程,本质是推动微博从“数据至上”向“内容为王”回归的理性实践。

七、挑战与局限:技术对抗下的“猫鼠游戏”

尽管通过上述方法可以识别大部分刷赞行为,但刷赞技术的不断升级也让识别面临挑战:部分高级刷赞工具已能模拟“真人行为”——通过随机IP地址、分散登录时间、生成个性化评论等方式,让虚假点赞更接近真实互动;甚至出现“真人刷赞”产业链,即雇佣水军手动点赞,进一步增加识别难度。此外,微博平台对用户隐私的保护,也限制了普通用户的数据获取权限——普通用户无法直接查看点赞用户的登录设备、IP归属地等深层信息,只能通过公开的点赞列表、账号主页等间接特征进行推测。这种“信息不对称”决定了识别刷赞只能是“概率性判断”,而非绝对确凿的结论。

在微博的社交舞台上,每一个点赞都曾是用户真实态度的投射,但当刷赞行为让这一投射变得模糊,我们更需要通过理性观察穿透数据迷雾。如何在微博上查看别人的刷赞行为?答案不在某个“神器”或“教程”中,而在于对用户行为逻辑的理解、对细节特征的敏感,以及对“真实价值”的坚守——唯有如此,才能让微博的互动生态回归本质:让优质内容被看见,让真实声音被听见,让每一个点赞都承载着真诚的温度。