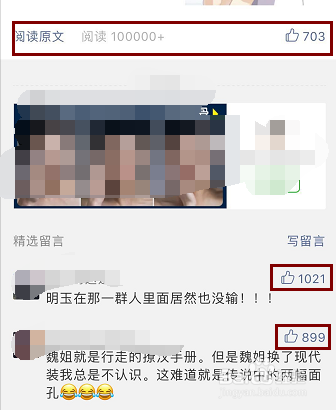

公众号留言区的点赞量,早已不是简单的数字游戏,而是衡量内容互动质量、用户粘性乃至算法推荐权重的重要标尺。在“内容为王”的流量竞争中,一篇阅读量10万+的文章若留言区寥寥无几,或点赞数寥寥,其真实影响力必然大打折扣。反之,即便阅读量中等,若留言区“点赞盖楼”活跃,反而能撬动更多自然流量,形成“互动-推荐-再互动”的良性循环。那么,如何有效提升公众号留言点赞量,让冷清的评论区变成用户参与的第二阵地?这需要从内容设计、用户心理、运营策略三个维度拆解,找到“有效引导”而非“虚假刷赞”的正解。

一、留言点赞的核心价值:为什么它比想象中更重要?

公众号的底层逻辑是“连接”,而留言区是连接作者与用户、用户与用户的核心场景。点赞行为看似简单,实则承载着多重价值:对用户而言,点赞是对内容的快速反馈,表达认同或共鸣;对作者而言,点赞量是内容质量的“晴雨表”,直接触发微信公号的“互动率”算法——高互动内容会被优先推荐给更多潜在用户,形成流量放大效应;对品牌而言,留言区的“点赞热评”能成为二次传播的素材,比如一条被高赞的“用户使用心得”,其说服力远超广告文案。

但现实中,多数公众号的留言区存在“三低”困境:低点赞率(多数留言点赞不足10)、低回复率(作者回复占比低于5%)、低参与感(用户仅浏览不互动)。究其根源,并非用户不愿点赞,而是缺乏“点赞的理由”——要么留言本身无价值,要么互动场景未搭建,要么用户不知如何参与。因此,“有效提升留言点赞”的本质,是通过策略设计让用户“愿意点、方便点、值得点”。

二、从“0到1”搭建留言点赞场景:让用户“有话可赞”

用户不会无缘无故为一条留言点赞,前提是这条留言本身具备“被赞价值”。这种价值可拆解为三类:情绪价值(戳中痛点/引发共鸣)、信息价值(提供新知/解决问题)、社交价值(彰显观点/获得认同)。运营者需围绕这三类价值,设计“可被点赞”的留言内容。

情绪共鸣是点赞的“催化剂”。心理学中的“情感共鸣效应”表明,当内容触达用户的共同情绪(如焦虑、喜悦、愤怒),其互动意愿会显著提升。例如,职场类公众号发布《加班到凌晨,我终于明白:比努力更重要的,是“拒绝内耗”》,可在文末提问:“你最近一次因为‘内耗’崩溃是什么时候?”引导用户分享个人经历,这类“故事型留言”极易引发其他用户的情感共鸣,点赞量自然水涨船高。反观那些“说教式”留言(如“大家都要努力奋斗”),因缺乏情绪锚点,往往无人问津。

信息干货是点赞的“压舱石”。在知识付费时代,用户对“有用信息”的渴求远超娱乐内容。科技类公众号“差评”常在文章中设置“知识点留言区”,例如“用Python自动抢茅台,附代码教程”,用户会留言“已测试,亲测有效”“代码第15行需修正”,这类“干货型留言”因具备实用价值,会被其他用户主动点赞收藏,甚至形成“留言区精华”合集,长期提升用户粘性。

社交认同是点赞的“放大器”。用户通过点赞表达立场,本质上是一种“社交表态”。社会心理学研究表明,当用户的观点获得群体认同时,其参与感会倍增。时评类公众号“六神磊磊读金庸”常在文章中设置“争议性话题”,如“如果郭靖遇到现代职场,他会是‘卷王’还是‘躺平族’?”引导用户输出不同观点,运营者需及时置顶“有理有据的反方留言”,让用户感受到“即使少数派,观点也能被看见”,这种“包容性互动”会激发更多用户参与点赞。

三、从“1到N”优化互动引导:让用户“方便点赞”

有了“可被点赞”的留言内容,还需降低用户的“点赞门槛”。多数用户流失并非不愿互动,而是“懒得动”——要么找不到点赞入口,要么不知道点哪里。因此,需通过“显性引导+隐性设计”双管齐下,让点赞行为“无感触发”。

显性引导是“临门一脚”。作者需在文章中明确“邀请用户留言点赞”,但切忌生硬的“求点赞求在看”,而是结合内容场景自然引导。例如,情感类公众号在文末写:“如果你也有过类似的经历,欢迎在评论区留言,并为你最有共鸣的留言点个赞,让TA知道‘你不是一个人’”;知识类公众号可在关键段落后插入:“这条留言值得被更多人看到,戳个赞让前排用户看到你的补充”。这种“场景化引导”比机械化的“求赞”更易被用户接受。

隐性设计是“润物无声”。公众号后台的“留言区设置”藏着诸多优化空间:开启“留言精选”功能,将优质留言置顶并标注“高赞留言”,形成“点赞榜样”;设置“留言点赞排行榜”,每周对“点赞王”进行小奖励(如电子书、周边),激励用户竞争;利用“留言表情包”功能,允许用户用点赞表情快速互动,降低打字成本。此外,文章排版时可将“留言区”前置(如文末插入“点击参与留言讨论”引导图),避免用户因“划走太快”错过互动入口。

值得注意的是,“方便点赞”不等于“强制点赞”。过度引导(如“不点赞就不是真爱”)会引发用户反感,反而降低互动意愿。真正的有效引导,是让用户在“自愿”的前提下,轻松完成点赞行为。

四、从“流量”到“留量”:让点赞成为深度互动的起点

若将留言点赞视为“流量入口”,那么“深度互动”才是留住用户的核心。许多公众号陷入“高赞低留”的陷阱:留言区点赞热闹,但用户读完即走,复访率极低。究其根本,是运营者将“点赞”作为终点,而非起点。

作者回复是“点赞转化”的关键。用户为留言点赞,本质是希望获得“被看见”的反馈。若作者对高赞留言置之不理,用户的参与感会迅速消退。相反,及时、有温度的回复能将“点赞用户”转化为“铁杆粉丝”。例如,母婴类公众号“年糕妈妈”对高赞留言回复:“感谢宝妈的分享!你的方法太实用了,已收录进‘育儿干货库’,下次专题会@你哦”,这种“被重视感”会让用户持续关注公众号,甚至主动分享内容。

用户互赞是“社群生态”的基石。留言区不应是“作者单方面输出”,而应成为“用户互动场”。运营者可发起“留言互赞”活动,如“本周为3条陌生留言点赞,截图发送后台领取福利”,引导用户之间形成“点赞联盟”。长期来看,这种“用户自驱型互动”能构建起社群认同感,让留言区从“附属品”变成“内容生产中心”——用户不仅为内容点赞,更为彼此的观点点赞,形成“内容-互动-社群”的正向循环。

数据复盘是“持续优化”的保障。提升留言点赞量并非一蹴而就,需通过数据找到“增长密码”。公众号后台的“留言精选数据”可提供关键信息:哪些类型的留言点赞率高?什么时间段用户互动更活跃?高赞留言的字数、语气有何规律?例如,某职场公众号发现“500字以内的亲身经历型留言”点赞率是“纯观点型留言”的3倍,遂调整内容策略,增加“用户故事征集”,留言区点赞量在两个月内提升200%。

五、警惕“伪互动”:拒绝刷赞,回归内容本质

谈及“提升留言点赞”,部分运营者可能想到“刷赞”等灰色手段。但需明确:虚假点赞不仅违反微信平台规则,可能导致账号限流,更会破坏真实的用户信任——当用户发现留言区的“高赞热评”竟是水军所为,对公众号的信任度会断崖式下跌。真正的“有效提升”,必须建立在“真实内容”和“真实用户”的基础上。

事实上,微信算法已具备识别“虚假互动”的能力:异常高赞的“同质化留言”、短时间内集中点赞的“行为轨迹”、无真实内容的“符号式留言”,都会被算法判定为作弊。而真实的用户互动,即使点赞量不高,其“互动质量”(如留言时长、关键词密度、用户画像匹配度)反而更受算法青睐。因此,与其在“刷赞”上走捷径,不如深耕内容:一篇戳中用户痛点的文章,自然会引发自发点赞;一个有温度的留言区,自然会沉淀出高粘性用户。

归根结底,公众号留言点赞的终极价值,不在于数字的堆砌,而在于通过点赞行为,构建作者与用户、用户与用户之间的深度连接。当留言区成为用户“愿意停留、愿意表达、愿意认同”的精神角落,点赞量只是水到渠成的结果。对运营者而言,与其纠结“如何刷赞”,不如思考“如何让用户愿意为你的内容点赞”——这背后,是对用户需求的洞察,是对内容质量的坚守,更是对“互动本质”的回归。唯有如此,公众号才能在流量的浪潮中,真正沉淀出属于自己的“用户资产”。