在微信生态中,账号的真实性与互动质量直接影响社交信任体系的稳固,而刷赞行为作为典型的数据造假手段,不仅扭曲内容价值评估,更破坏平台公平竞争环境。如何检测微信账号是否有刷赞行为,已成为平台治理、品牌合作及用户辨别真实性的核心议题。其检测逻辑并非单一维度的数据阈值判断,而是需要结合技术算法、行为模式、社交关系链等多维度特征的综合分析,既要精准识别异常,又要避免误伤正常用户互动。

一、刷赞行为的技术特征:数据异常的“显性痕迹”

刷赞行为的本质是通过非自然手段批量获取点赞,其数据轨迹必然留下与真实用户行为相悖的痕迹。从技术角度看,检测的首要切入点是点赞数据的时间分布异常。真实用户的点赞行为通常呈现离散化、个性化的特征——基于内容触达后的自主决策,时间间隔可能从几分钟到几天不等;而刷赞行为往往集中在短时间内(如凌晨、非活跃时段)批量完成,出现“秒赞”“连续点赞同一账号多条历史内容”等模式。例如,某账号在10分钟内对20个不同好友的3天前朋友圈内容集中点赞,这种跨越时间线的密集互动,显然脱离真实社交场景的合理性。

其次是点赞对象的非关联性。微信的社交关系链以强连接为核心,真实用户的点赞多集中于好友、群聊熟人或共同关注的高频互动对象;刷赞账号则常出现对陌生账号、低质内容(如营销广告、测试类链接)的异常点赞,甚至与账号自身定位完全不符的内容(如美妆账号突然点赞大量科技类资讯)。这种“无差别点赞”或“目标偏离”的行为,可通过社交关系图谱的相似度分析快速定位。

此外,设备与IP地址的聚类特征也是重要指标。刷赞行为常通过批量操控虚拟设备或使用代理服务器实现,导致同一IP地址下出现多个账号的相似点赞时间、相同点赞内容,或设备指纹(如设备型号、系统版本、IMEI)高度重复。微信的风控系统可通过设备风险库识别此类“群控设备”,结合IP地理位置的异常波动(如短时间内跨省切换)判定刷赞嫌疑。

二、行为模式分析:超越数据的“动态逻辑”

单纯依赖数据阈值容易误伤正常用户,真正的检测需深入行为模式的动态逻辑。真实用户的点赞行为往往伴随“内容-情感-社交”的完整链条:先浏览内容产生共鸣(如情感共鸣、信息认同),再通过点赞表达态度,可能进一步触发评论、转发等互动。而刷赞行为则缺乏这一逻辑闭环,表现为“点赞即结束”——无评论、无转发、无后续关注,形成“单点互动孤岛”。

例如,某账号发布的文章获得大量点赞,但评论区却寥寥无几,且点赞用户主页多为“僵尸号”(无内容发布、无好友互动),这种“高点赞-低互动”的背离现象,是刷赞的典型特征。此外,互动频率的“机械规律性”也值得警惕:真实用户的点赞频率受生活节奏影响,呈现随机波动;而刷赞账号可能因程序设定,在固定时间(如整点、半点)触发点赞,形成“周期性脉冲式”数据,这种可预测的模式与人类行为的随机性本质相悖。

微信的社交关系链分析还能进一步验证点赞的“真实性”。真实用户的点赞往往基于双向或弱双向社交关系(如好友互赞、群内互动),而刷赞账号的点赞对象可能包含大量“单向关注”(无好友关系、无历史互动),甚至通过购买“僵尸粉”实现点赞。通过分析关系链的建立时间(如是否在点赞前短时间内集中添加好友)、互动密度(如双方历史点赞次数是否低于阈值),可有效识别“虚假社交关系”驱动的刷赞行为。

三、平台检测机制:算法与用户共治的“双轮驱动”

微信作为拥有超13亿用户的社交平台,早已构建起“技术算法+用户举报”的检测体系。在技术层面,平台通过机器学习模型持续优化检测精度。例如,基于历史标注的刷赞样本训练分类器,将点赞行为拆解为“时间、对象、设备、关系链”等特征向量,通过随机森林、神经网络等算法识别异常组合。同时,平台会建立“点赞健康度评分”体系,对账号的点赞真实性进行动态评估——正常用户的评分会随自然互动波动,而刷赞账号的评分会因异常行为持续走低,触发人工审核或限流。

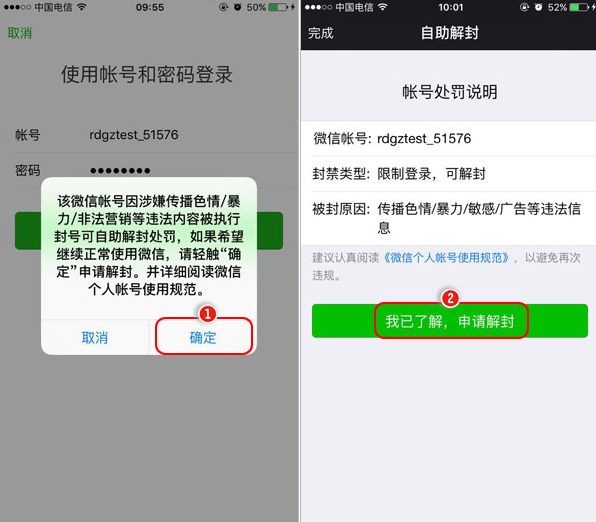

用户举报机制则是技术检测的重要补充。微信的“朋友圈助手”和“公众号后台”均设有“异常行为举报”入口,用户可对疑似刷赞的点赞行为进行标记。平台会对举报内容进行交叉验证:若同一账号被多人举报“非自然点赞”,或举报内容与算法检测的异常特征重合,则会启动深度调查。例如,某品牌账号的推文突然出现大量低质量用户点赞,且多名用户举报“从未点赞却收到提醒”,平台可快速定位刷赞团伙并采取降权、封号等措施。

值得注意的是,微信的检测机制并非静态,而是随着刷赞手段的升级持续迭代。早期的“人工刷赞”(通过雇佣真人手动点赞)因模仿真实用户行为,曾给检测带来挑战,但平台通过引入“行为序列分析”识别其“批量操作的一致性”(如点赞手势、停留时间高度相似);而“机器刷赞”(通过程序模拟用户行为)则通过“语义理解”进行反制——点赞前需对内容进行简单验证(如识别图片中的物体),只有通过验证才能触发点赞,大幅提升机器刷赞的成本。

四、检测挑战与未来方向:在“攻防博弈”中进化

尽管检测手段不断升级,刷赞行为仍面临诸多挑战。其一,“真人模拟”的隐蔽性增强:部分刷赞团伙通过招募兼职用户,以“任务打卡”形式诱导其点赞,形成“真人账号+真实设备+真实互动”的伪装,传统算法难以区分此类“非自主真实点赞”与自然互动。其二,跨平台协同刷赞:部分账号通过微信群、QQ群等组织用户“互赞”,形成跨平台的点赞联盟,单一平台的数据分析难以覆盖全链路。其三,隐私保护与检测效率的平衡:过度收集用户行为数据可能引发隐私争议,而减少数据采集又可能降低检测精度,如何在合规前提下获取有效特征,成为技术优化的难点。

未来,微信账号刷赞检测的发展方向将聚焦于多维度数据融合与动态风控体系。一方面,整合微信生态内的全链路数据(如阅读、评论、转发、支付行为),构建“用户行为画像”——真实用户的画像呈现“内容偏好多样、互动场景丰富”的特点,而刷赞账号的画像则呈现“内容单一、互动机械”的扁平化特征,通过画像比对可提升检测精度。另一方面,引入“实时风控”机制,对点赞行为进行即时验证:当检测到异常点赞时,触发“二次验证”(如人脸识别、手势验证),只有通过验证的点赞才计入有效数据,从源头阻断刷赞链路。

检测微信账号是否有刷赞行为,本质上是一场“数据真实性”的守护战。它不仅关乎平台生态的健康,更关乎每个用户对社交信任的坚守。随着技术的进步与治理的深化,刷赞行为的生存空间将不断被压缩,而真实、自然的互动价值终将回归——这既是检测技术的终极目标,也是微信作为社交平台的核心使命。