最右刷赞微信群并非简单的“点赞工具”,而是基于用户兴趣共鸣的互动场域,其核心价值在于通过精准的内容匹配与社群运营,实现互动效率与点赞率的乘数提升。在当前社交平台算法依赖用户行为数据的背景下,这类群组若使用得当,能从“流量获取”转向“生态构建”,但若陷入机械互赞的误区,则可能反噬账号价值。如何把握“正确使用”的边界,成为运营者必须破解的关键命题。

一、概念再定义:从“刷赞工具”到“兴趣互动共同体”

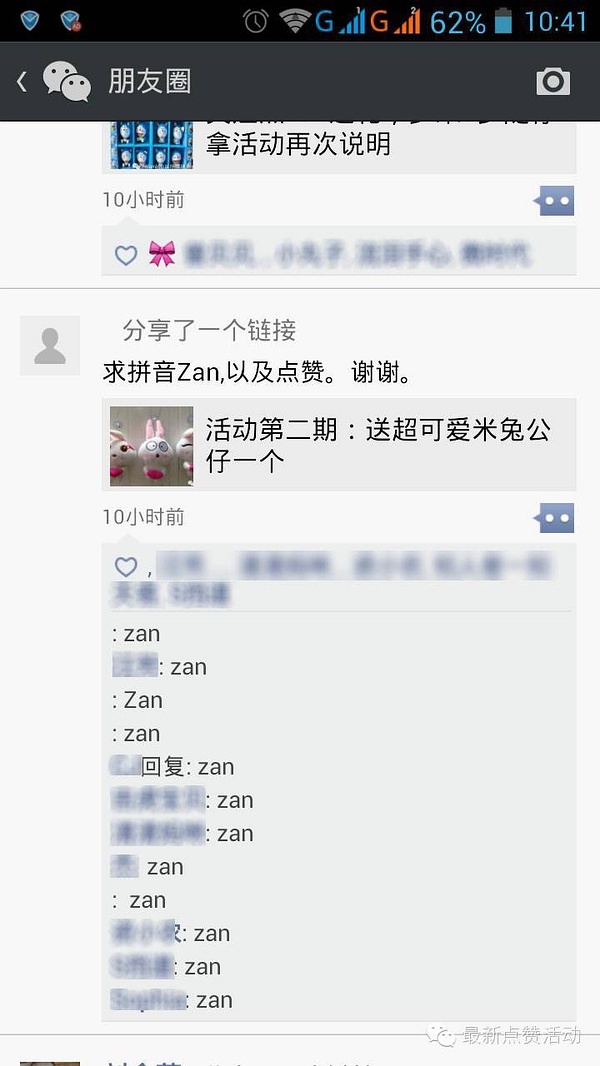

所谓“最右刷赞微信群”,其命名暗含对“内容价值”的筛选逻辑——并非所有内容都能入群,只有符合特定圈层审美、具备“最右端”传播潜力的内容(如幽默反转、深度观点、情感共鸣类)才能获得群成员的优先关注。与传统刷赞群“有赞无评”的机械操作不同,优质的最右刷赞微信群往往具备三大特征:一是用户画像高度重合,成员多为对垂直领域(如搞笑、剧情、情感)有明确偏好的群体;二是内容筛选机制严格,群规会剔除低质、违规内容,确保信息环境纯净;三是互动氛围真实,成员不仅点赞,更会基于内容本身展开评论、分享,形成“点赞-评论-再传播”的闭环。这种模式下,点赞不再是孤立的行为,而是用户对内容价值的“投票”,其背后是社交认同与情感共鸣的传递。

二、价值逻辑:为什么它能提升互动与点赞率?

其底层逻辑可拆解为“用户心理”“算法机制”“社群生态”三重维度。从用户心理看,点赞本质是“社交货币”的支出——当用户看到符合自身认知的内容时,点赞不仅是对创作者的肯定,更是向社交圈传递“我是这样的人”的身份标签。最右刷赞微信群通过精准匹配兴趣标签,让用户在“同温层”中获得“被理解”的满足感,从而更主动地参与互动。从算法机制看,主流社交平台(如抖音、小红书、微信视频号)的推荐系统均将“点赞率”“评论率”“转发率”作为核心权重指标。当一个内容在群内获得高密度点赞与评论时,算法会判定其“优质”,进而推送给更广泛的自然流量池,形成“群内互动→算法推荐→自然流量→更高互动”的正向循环。从社群生态看,优质群组能构建“创作者-消费者-传播者”的三元结构:创作者获得初始流量与反馈,消费者获得优质内容与社交归属感,传播者通过分享内容获得影响力,三者共生共荣,最终提升整体点赞转化率。

三、正确使用策略:从“流量思维”到“价值运营”

要让最右刷赞微信群发挥最大效用,需摒弃“唯点赞数量论”的短视思维,转向“价值共建”的长期运营。具体可从以下四方面切入:

1. 精准社群定位:拒绝“泛流量”,聚焦“同温层”

群组的生命力在于用户画像的纯粹性。例如,搞笑内容群应筛选对“反转剧情”“冷幽默”有偏好的用户,情感内容群需吸引“共情能力强、喜欢深度表达”的成员。建群时可设置“兴趣标签”入群门槛(如要求成员提交过往发布的同类内容),并通过群规明确内容边界(如禁止低俗、广告),确保群成员的认知与审美同频。只有当用户对内容产生“这就是我想看的”的认同感,点赞与互动才会从“任务”变为“本能”。

2. 内容价值适配:匹配“最右偏好”,拒绝“千篇一律”

“最右”用户的独特性在于对“差异化内容”的偏好——他们厌倦模板化的套路,渴望“意料之外、情理之中”的创意。运营者需定期分析群内高互动内容的共性:是选题贴近热点(如结合社会事件的幽默解读)?还是形式新颖(如第一人称剧情、沉浸式体验)?抑或是情感戳心(如普通人的高光时刻)?例如,某剧情类创作者发现群内对“职场反转”内容互动率最高,便将选题聚焦于“打工人逆袭”,通过真实细节与反转设计,使单条内容的点赞率从5%提升至15%。内容适配的核心是“懂用户”,而非“自嗨式创作”。

3. 互动机制设计:从“单向点赞”到“多维参与”

点赞只是互动的起点,要提升用户粘性,需设计“点赞-评论-转发”的阶梯式激励。例如,群内可发起“最佳评论官”评选,对深度评论的用户给予“优质内容优先推送”的奖励;或设置“主题日”,每周固定一天围绕特定话题(如“我的奇葩同事”)展开内容创作与互动,鼓励成员不仅点赞,更分享自己的故事。某情感类群组通过“故事接龙”活动,使群成员日均评论量提升3倍,点赞率也随之增长——因为用户在深度参与中建立了情感联结,对内容的“投资感”自然转化为更高的互动意愿。

4. 数据驱动优化:用“反馈迭代”替代“经验主义”

群内互动数据是优化策略的“指南针”。运营者需定期追踪三项核心指标:一是“内容类型互动率”,分析哪种主题(搞笑/情感/知识)的点赞转化最高;二是“用户行为路径”,观察用户是“点赞即走”还是会进一步评论、转发;三是“群活跃度”,判断是否存在“潜水用户”过多的问题。例如,某知识类创作者发现群内“干货长文”的点赞率高但评论率低,便将长文拆解为“金句卡片+互动提问”的形式,使评论率提升40%。数据优化的本质是“用用户反馈指导创作”,让每一次互动都成为迭代的方向。

四、潜在挑战与规避:警惕“流量陷阱”,守住价值底线

最右刷赞微信群的最大风险在于“异化”——从“价值共同体”退化为“流量刷单群”。这种异化往往源于三个误区:一是“唯数量论”,为追求点赞率纵容低质内容泛滥,导致群成员审美疲劳;二是“机械互赞”,成员不阅读内容直接点赞,形成“僵尸互动”,反被平台算法识别为异常流量;三是“违规操作”,诱导用户刷赞、刷量,触碰平台规则红线。规避这些风险的核心是“回归本质”:始终以内容价值为根基,以用户真实互动为核心,将群组定位为“内容孵化器”而非“流量制造机”。例如,严格限制每日互赞次数,要求成员必须评论后再点赞;定期清理“潜水账号”,保持群内活跃用户的优质性。

正确使用最右刷赞微信群的本质,是构建以内容价值为核心的轻量级社交生态。当点赞从“冰冷的数字”变为“温暖的认同”,当群组从“流量工具”变为“灵感社区”,用户互动与点赞率的提升便不再是偶然,而是价值共创的必然结果。在社交平台竞争日益激烈的当下,唯有坚守“内容为王、用户为本”的底层逻辑,才能让这类群组从“流量红利”走向“长尾价值”,成为创作者与用户共同成长的“助推器”。