在社交平台互动中,点赞已成为衡量内容价值与用户社交影响力的核心指标之一。QQ空间作为国内早期重要的社交阵地,其点赞机制不仅是用户情感连接的纽带,更衍生出一系列围绕“点赞数据”的运营逻辑。其中,“如何用微信支付在QQ空间刷50个赞”这一需求,表面上看似简单的流量操作,实则折射出社交货币价值、平台算法逻辑与用户心理诉求的多重交织。本文将从社交行为本质、技术实现路径、商业逻辑与风险挑战四个维度,深入剖析这一现象背后的深层逻辑。

一、点赞的社交价值:从“情感认同”到“数据货币”

点赞行为最初源于社交平台对“轻互动”的设计,用户通过点击按钮传递“认同”“支持”或“关注”的信号,这种低成本的情感反馈成为维系社交关系的基础。但在QQ空间这类以熟人社交为核心的场景中,点赞逐渐被赋予更多功能性价值:对内容创作者而言,点赞量直接影响内容的曝光权重——平台算法倾向于将高赞内容推荐给更多用户,形成“点赞-曝光-更多点赞”的正向循环;对普通用户而言,朋友圈动态的点赞数量成为“社交形象”的量化指标,高赞内容往往能强化个人在社交圈中的“受欢迎度”或“专业性”。

“刷50个赞”这一具体需求,本质上是对“社交货币”的主动购买。当用户意识到自身内容无法通过自然互动获得足够认可时,便会寻求外部渠道补充数据,以维持或提升社交形象。而微信支付作为国民级支付工具,其便捷性与普及性使其成为这类灰色交易中最常见的支付载体,这背后是用户对“即时见效”的需求与微信支付“无缝连接”特性的天然契合。

二、技术实现路径:从“手动操作”到“产业链协作”

“用微信支付刷QQ空间赞”的实现路径,并非简单的“钱赞直接交易”,而是依托第三方平台、灰色产业链与微信支付功能的复杂协作。目前主流方式可分为三类,每类的技术逻辑与风险层级差异显著:

一是第三方刷量平台的“服务打包”模式。用户通过搜索引擎或社交群组找到声称“支持QQ空间刷赞”的第三方平台,这类平台通常以“微信支付即时到账”“真实用户IP”“24小时不掉赞”为卖点。用户选择“50个赞”的基础套餐,完成微信支付后,平台通过两种技术手段实现刷赞:其一,利用“养号矩阵”——即预先注册大量模拟真实用户行为的QQ账号(通过自动化脚本完成日常动态、好友互动等操作),在用户支付后由这些账号批量点赞;其二,接入“黑产数据接口”,通过非法获取的用户账号信息(包括QQ号、密码等)进行跨平台登录点赞。这类模式中,微信支付仅作为交易通道,但平台可能通过支付记录倒扣用户信息,形成隐私泄露风险。

二是“任务互助平台”的“积分兑换”模式。部分互助类平台(如早期的“微任务”“QQ空间互赞群”)将点赞行为转化为“任务积分”,用户通过完成他人点赞任务获取积分,再用积分兑换自己需要的点赞量。此类平台通常要求用户绑定微信支付以购买“积分加速包”,本质上是通过付费缩短任务等待时间。技术实现上,这类平台依赖用户主动操作,规避了“黑产登录”的风险,但存在积分规则不透明、刷赞延迟等问题,且微信支付在此类场景中更多是“积分购买工具”,而非直接“购买点赞”。

三是自动化脚本与微信支付的“API对接”模式。对于技术能力较强的用户,可通过编写自动化脚本(如Python爬虫)模拟QQ空间点赞行为,并结合微信支付的“企业收款码”或“小程序支付”功能实现交易。脚本通过分析QQ空间的API接口(如动态点赞接口),绕过平台验证机制批量操作,而微信支付在此场景中充当“脚本交易”的结算通道。这类方式技术门槛较高,通常存在于小众技术社群,且极易触发QQ空间的异常行为检测机制,导致账号被封禁。

三、商业逻辑:流量焦虑与灰色市场的共生生态

“微信支付刷QQ空间赞”的需求背后,是流量焦虑催生的灰色商业生态。对个人用户而言,无论是求职简历中的“社交影响力展示”,还是电商卖家的“产品动态引流”,高赞数据已成为“社交信用”的替代品;对商家而言,QQ空间的“点赞-转发-评论”链路是低成本触达用户的重要路径,刷赞本质上是对“算法推荐权”的购买。这种需求催生了围绕“微信支付+社交数据”的产业链:上游是提供QQ账号资源、API接口的黑产商,中游是整合资源的刷量平台,下游则是通过微信支付完成交易的终端用户。

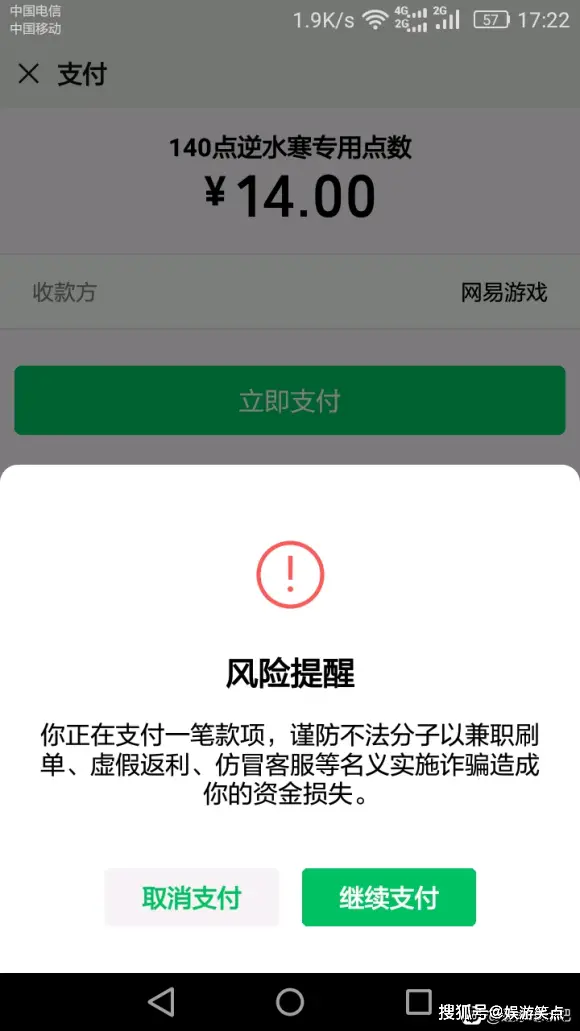

微信支付在此生态中扮演了“基础设施”角色。其“小额免密支付”“扫码便捷到账”等特性,降低了用户刷赞的交易成本——用户无需绑定复杂银行卡,仅需打开微信扫码即可完成支付,这使得“小额刷赞”(如50个赞,价格通常在5-10元)成为高频、低门槛的消费。但值得注意的是,微信支付本身并非灰色交易的“推手”,其合规性要求明确禁止用于非法交易,但部分平台通过“商品伪装”(如将刷赞服务包装为“虚拟社交咨询服务”)绕过监管,形成“猫鼠游戏”。

四、风险与反思:数据真实性的消解与社交信任的危机

尽管“用微信支付刷50个赞”能满足短期数据需求,但其背后隐藏的风险远超收益。对用户而言,账号安全是首要威胁:第三方平台要求绑定QQ号与微信支付信息,存在账号被盗、资金被盗刷的风险;对平台而言,刷赞行为破坏了算法推荐的公平性,优质内容因数据造假被淹没,用户对平台信任度下降;对社会而言,当“点赞数据”成为可购买的“商品”,社交互动的真实性将被彻底消解,人与人之间的情感连接可能异化为“数据竞赛”。

更深层的反思在于:社交平台的设计初衷是促进真实连接,而“刷赞”行为本质上是对这一初衷的背离。QQ空间近年来通过“好友动态权重优化”“反刷赞算法升级”等措施打击虚假数据,例如对短时间内异常增长的点赞账号进行标记,甚至限制其点赞内容的曝光。但对用户而言,与其追求虚假的“50个赞”,不如通过内容创新、社群运营等真实方式提升社交影响力——毕竟,社交的本质不是“数据好看”,而是“连接有效”。

在社交货币日益数据化的今天,“用微信支付刷QQ空间赞”现象既是用户焦虑的缩影,也是平台治理的难题。微信支付作为支付工具,其核心价值在于连接真实需求与合法服务;而社交平台则需要通过算法优化与规则完善,让“点赞”回归情感认同的本质。对于用户而言,与其沉迷于虚假数据的堆砌,不如将精力投入到内容创作与真实互动中——毕竟,50个虚假的赞,远不如一个真诚的评论更有价值。