在社交平台深度渗透日常生活的当下,一条说说获得多少点赞,不仅关乎内容的传播度,更折射出发布者在社交圈中的“存在感”。为了快速提升互动数据,“刷说说赞”逐渐成为部分用户的隐性需求,而其中“通过友人代刷免费刷说说赞”的模式,因兼具低成本、高信任度等特性,在年轻群体中悄然流行。这种基于熟人社交的互助行为,看似是简单的“举手之劳”,实则背后藏着社交逻辑、人情往来与数字时代个体心理需求的复杂交织。

一、概念解析:什么是“友人代刷免费刷说说赞”?

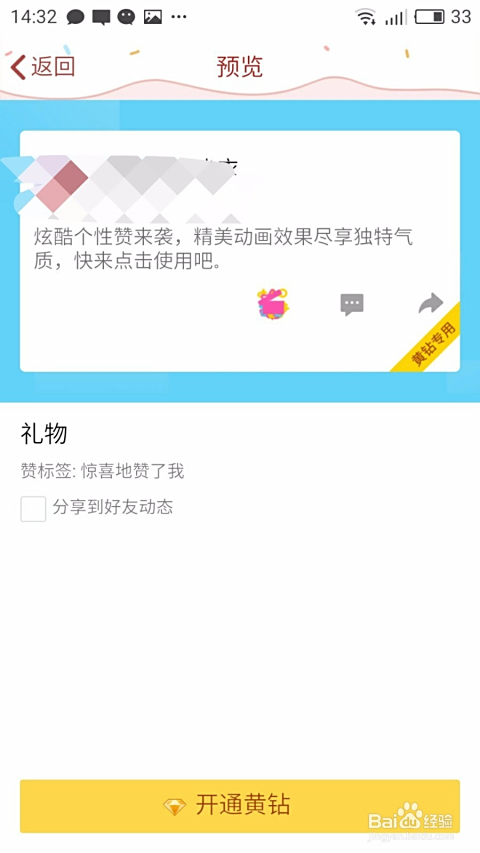

“友人代刷免费刷说说赞”,顾名思义,指用户通过社交圈内的熟人(朋友、同学、同事等)请求帮助,为其在社交平台(如微信朋友圈、QQ空间、微博、小红书等)发布的说说内容手动点赞,且整个过程不涉及金钱交易,纯粹基于人情或互助意愿。与商业代刷服务(通过机器或账号矩阵批量点赞)不同,其核心特征在于“友人”属性和“免费”本质——点赞行为由真实用户完成,互动链条中嵌入的是熟人社会的信任机制,而非商业契约。

从操作层面看,这种模式通常有两种形式:一是直接私聊特定朋友请求点赞,例如“帮我这条朋友圈点个赞,谢谢兄弟/姐妹”;二是在群聊中发起互助,比如“互相点赞呀,我的这条说说帮忙点一下,你们的也@我”。前者针对性强,依赖与单个人的关系亲密度;后者则借助群体效应,以“互惠”为逻辑扩大参与范围。但无论哪种形式,其本质都是将虚拟社交互动转化为现实人情往来的“微型社交实践”。

二、核心价值:为何“友人代刷”成为低成本社交选择?

在商业代刷动辄收费几元至几十元(按点赞数量计费)的背景下,“友人代刷免费刷说说赞”的价值不仅体现在“省钱”,更深层在于满足用户在社交中的多重心理与关系需求。

首先,它满足了“社交存在感”的即时渴求。 社交平台的内容传播遵循“热启动”逻辑——初始点赞量越高,越可能被算法推荐给更多用户,形成正向循环。对于普通用户而言,亲友的天然支持能快速提升说说的互动数据,避免“发布后无人问津”的尴尬。这种“被看见”的感觉,本质上是对个体社交价值的确认,尤其在年轻群体中,点赞量常被视为“受欢迎程度”的量化指标。

其次,它强化了熟人社交的“情感联结”。 与商业代刷的“冷冰冰交易”不同,友人点赞往往伴随简短互动(如“内容不错!”“已赞”),这种带有温度的反馈能让发布者感受到被关注。而对点赞者而言,帮助朋友也是维系关系的一种方式——“举手之劳”的人情投资,能在社交圈中积累“好感度”。正如社会学家费孝通所言,熟人社会的交往逻辑是“人情债”,而互助点赞正是这种逻辑在数字时代的微缩体现。

最后,它规避了商业代刷的“信任风险”。 商业代刷可能涉及账号安全(如要求提供密码)、数据异常(如点赞速度过快被平台判定为作弊)甚至隐私泄露(个人信息被倒卖),而友人代刷基于既有信任关系,双方对彼此的账号安全、行为边界有默认的认知,安全性更高。此外,“免费”属性也避免了金钱往来可能引发的尴尬——朋友间谈钱容易伤感情,而“互相帮忙”则维持了关系的纯粹性。

三、应用场景:谁在用“友人代刷”?用在哪里?

“友人代刷免费刷说说赞”并非普遍需求,其应用场景高度依赖用户的社交目的和平台特性。从用户画像看,高频使用者主要包括三类群体:

一是社交平台“新手用户”。 刚注册账号或较少发布内容的用户,往往希望通过亲友的点赞快速积累初始互动,避免“零互动”的冷启动困境。例如,大学生刚入学时发布第一条“新生报到”说说,可能会主动请求同学帮忙点赞,以快速融入新的社交圈。

二是内容临时“需要曝光”的用户。 部分用户发布说说的目的是特定场景下的“短期互动”,如投票活动(“帮我点赞拉票,第一名有小礼品”)、生日祝福(“今天生日,大家帮忙点个赞呀”)或求职信息(“帮忙转发点赞,增加曝光”)。这类需求有时间敏感性,友人代刷的即时性恰好能满足。

三是追求“真实互动”的内容创作者。 与商业代刷的虚假流量不同,友人点赞是真实用户的反馈,对创作者调整内容方向有一定参考价值。例如,一些垂直领域的小博主(如美食、穿搭)会请朋友点赞,并附带“觉得哪里可以改进”的提问,将点赞转化为初步的内容互动。

从平台特性看,微信朋友圈因“强社交关系”属性,成为友人代刷的主要场景——点赞行为直接关联现实人际关系,且互动范围相对可控(分组可见功能可精准选择点赞对象)。而微博、小红书等“弱社交关系”平台,因粉丝中陌生人占比较高,友人代刷的适用性相对较弱,更多表现为小圈子内的互助(如同好群、校友群)。

四、潜在挑战:“免费”背后的人情与风险

尽管“友人代刷免费刷说说赞”看似利大于弊,但长期或过度依赖,可能隐含多重挑战,甚至反噬社交关系。

一是“人情负担”的隐性累积。 社交心理学中的“互惠原则”指出,人际交往中的付出往往期待回报。当一方频繁请求友人点赞,另一方即便碍于情面答应,内心也可能产生“被利用”的抵触感。尤其当点赞从“偶尔帮忙”变成“默认义务”,原本平等的关系可能失衡——例如,有人习惯性发布说说后@全体好友,却从不参与他人的互动,久而久之易引发反感。

二是“真实互动”的异化。 过度追求点赞量,可能让用户陷入“数据焦虑”,忽略内容本身的创作价值。例如,有人为凑齐100个赞,会反复请求朋友“帮忙点一下”,甚至将点赞数与“友谊深度”绑定(“连个赞都不点,还算朋友吗?”)。这种将社交互动量化的行为,本质上是将“人情工具化”,与社交平台“连接情感”的初衷背道而驰。

三是平台规则的“灰色地带”。 尽管友人代刷不涉及金钱交易,但若点赞行为过于频繁(如短时间内大量好友集中点赞),仍可能被平台算法判定为“异常互动”,轻则限流,重则警告。例如,微信曾对“恶意刷量”行为进行规范,即使是真实用户,若短期内对同一内容进行大规模点赞,也可能触发风控机制。此外,部分用户为“提高效率”,会要求朋友用多个账号点赞,这种行为已涉嫌“刷量”,存在违规风险。

五、理性建议:让“友人代刷”回归社交本质

“友人代刷免费刷说说赞”本身并无对错,其价值与风险取决于用户的使用方式。要避免陷入人情或数据的陷阱,关键在于把握“度”与“诚”。

一是明确需求,避免过度打扰。 请求点赞前,先判断内容是否真的需要“助推”——如果是日常分享,不妨顺其自然;若涉及重要事项(如投票、求助),可礼貌说明原因,并接受“朋友因客观原因无法帮忙”的结果。例如,与其群发“帮我点赞”,不如私信几位亲近好友:“今天有个活动需要点赞,你方便的话帮个忙,没空也没关系呀!”

二是注重“互惠”,维护关系平衡。 社交是双向的,今天请朋友点赞,明天也要主动为朋友的内容互动。这种“礼尚往来”能让互助行为更自然,避免单方面索取。例如,看到朋友发布旅游说说,即使不点赞也可以评论“照片拍得真美!”,这种真实的反馈比单纯的“数字点赞”更有温度。

三是回归内容,淡化数据执念。 说说的核心价值在于表达与分享,而非点赞量。与其花精力“求赞”,不如优化内容质量——一段真诚的文字、一张有故事的照片,更能吸引自然互动。正如某社交平台KOL所言:“真正的存在感,从来不是靠点赞堆出来的,而是靠内容留下的印记。”

在数字社交时代,“友人代刷免费刷说说赞”像一面镜子,照见了个体对连接的渴望、对认可的追求,也折射出人情社会的运行逻辑。它既是低成本社交的智慧,也是对“真实互动”的呼唤——当点赞不再是冰冷的数字,而是朋友间一句“我看到了”的默契,社交才真正回归了“情感联结”的本质。或许,最好的状态是:偶尔需要支持时,朋友愿意伸出援手;更多时候,我们享受分享本身,而非被数据裹挟。