抓包技术作为网络协议分析的核心手段,常被用于调试接口、排查故障,但在灰色地带,也被部分不法分子用于实现“刷赞”等虚假流量操作。其本质是通过拦截、解析客户端与服务器之间的通信数据,逆向还原点赞请求的完整参数与逻辑,再通过程序模拟合法请求绕过平台检测,从而达到批量制造虚假点赞的目的。这一操作虽技术可行,却严重违反平台规则与法律法规,值得从技术原理、实现路径与风险边界三层面深入剖析。

一、抓包技术解析点赞请求的底层协议

点赞功能的实现,本质上是客户端向服务器发送一个包含用户身份与目标内容的HTTP/HTTPS请求。抓包技术正是通过“中间人攻击”原理,在客户端与服务器之间建立数据拦截通道,完整捕获这一请求的“全貌”。以主流移动端APP为例,当用户点击“点赞”按钮时,客户端会构造一个POST请求,通常包含以下关键参数:用户身份标识(如user_id、token)、目标内容ID(如post_id、moment_id)、设备指纹(如device_id、imei)以及平台用于校验合法性的签名(sign)。

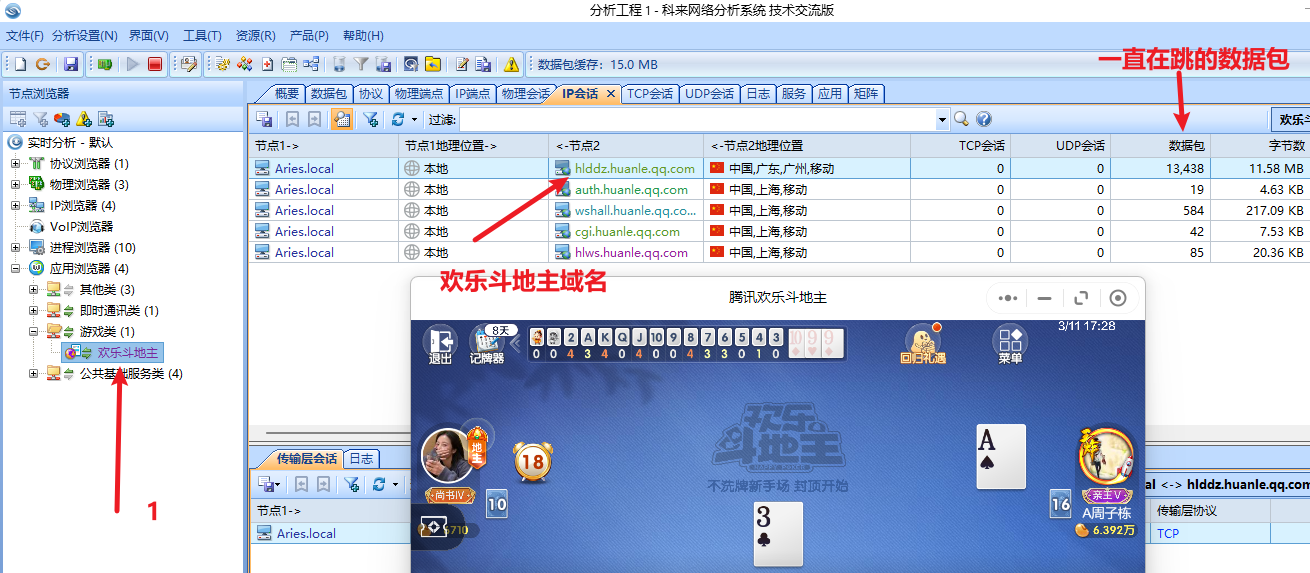

抓包工具(如Fiddler、Charles、Burp Suite)通过设置代理或安装证书(针对HTTPS),将设备网络流量导入分析界面。技术人员可实时筛选点赞相关的请求,查看其Headers中的User-Agent(模拟设备型号)、Cookie(维持会话)、Content-Type(数据格式),以及Body中的具体参数。例如,某社交平台的点赞请求可能以JSON格式传输数据,参数包含“action_type”(固定值“like”)、“timestamp”(时间戳)、“signature”(由用户ID、内容ID与密钥通过MD5加密生成)。这些参数的完整获取,是后续模拟请求的基础。

二、构造有效请求:从数据解析到批量模拟

获取点赞请求的完整参数后,“刷赞”操作的核心在于“批量构造合法请求并高效发送”。这需要解决三大技术难题:参数动态化、签名校验与会话保持。

参数动态化是关键。多数平台为防止请求被复用,会对部分参数设置时效性,如时间戳(timestamp)、随机数(nonce),或根据设备信息生成动态token。抓包分析发现,若直接使用固定参数批量发送请求,服务器会因“请求重复”或“参数过期”直接拒绝。因此,技术人员需编写脚本,实时获取动态参数:例如通过抓包观察发现,签名(sign)的生成算法为“MD5(user_id + post_id + timestamp + secret_key)”,即可逆向推导出签名逻辑,在脚本中动态计算最新签名。

签名校验是平台反刷的核心防线。部分平台会对请求参数按特定规则排序后,使用私钥进行RSA或HMAC-SHA256加密生成签名,服务器端用相同算法校验签名一致性。此时,抓包技术需深入逆向分析客户端的签名生成逻辑——可能通过抓取APP本地加密库(如.so文件)或调试JavaScript代码(针对H5页面),定位签名算法的具体实现,再在脚本中复现该逻辑,确保模拟请求的签名与客户端完全一致。

会话保持则需维持用户登录状态。点赞请求通常依赖Cookie中的session_id或token验证用户身份,若模拟请求未携带有效会话信息,服务器会直接判定为未登录。抓包时需完整复制客户端的Cookie或Authorization头,并在每次请求中携带,或通过脚本模拟登录流程,实时刷新token。

完成上述步骤后,技术人员可编写Python脚本(使用requests库配合多线程/协程),结合代理IP池(避免单一IP高频请求触发风控),向服务器批量发送模拟点赞请求。理论上,只要模拟请求的参数、签名、会话与真实用户操作完全一致,即可绕过基础检测,实现“无感刷赞”。

三、技术难点与反制博弈:平台如何识别虚假点赞?

尽管抓包技术为刷赞提供了底层支持,但平台的风控系统已形成多维度反制体系,刷赞操作始终面临“道高一尺,魔高一丈”的技术博弈。

行为基线模型是平台识别刷赞的核心手段。平台通过分析真实用户的行为数据,建立“点赞行为基线”:如单个用户日均点赞次数、不同时段点赞频率、点赞内容类型分布(如娱乐内容点赞率高于科技内容)、点赞后跳转行为(如是否评论、分享)等。当抓包模拟的请求出现“短时间内高频点赞”“只点赞无其他互动”“集中点赞同一类型内容”等异常行为时,基线模型会直接判定为异常并触发风控。

设备指纹与环境检测进一步提升了刷难度。平台通过抓包获取的设备信息(如IMEI、Android ID、OAID)构建设备指纹,结合设备环境(如是否开启Root/越狱、模拟器特征、安装应用列表)判断请求真实性。若同一设备短时间内多次切换不同用户账号点赞,或使用模拟器批量操作,设备指纹的异常性会暴露刷赞行为。

请求链路分析则从数据传输层面拦截。平台会检测请求的IP归属(如是否来自IDC机房、代理服务器集群)、请求头中的User-Agent与设备实际型号是否匹配、TLS握手时的证书验证状态等。抓包技术若使用低质量代理IP或伪造不规范的请求头,极易被识别为“非正常客户端”。

面对这些反制,刷赞方也在升级技术:如使用真实设备池(二手手机群控)替代模拟器,通过人工操作积累“正常行为基线”后再批量刷赞;或利用AI模拟用户操作时序(如随机间隔、滑动点赞按钮),使行为数据更贴近真实用户。但此类操作大幅增加了技术成本与风险,本质上仍是“用更高成本对抗平台风控”。

四、合规边界与行业警示:技术中立下的价值选择

抓包技术本身是中性的网络分析工具,其价值在于帮助开发者优化产品、提升用户体验。但将其用于刷赞等虚假流量操作,则触碰了法律与道德的双重红线。《网络安全法》明确禁止“伪造、篡改、隐匿、销毁网络日志或者其他与网络安全生产经营活动相关的数据”,刷赞行为通过技术手段伪造用户交互数据,违反了平台服务协议与《反不正当竞争法》,损害了其他用户的公平权益与平台生态的健康度。

从行业实践看,平台对刷赞行为的打击已形成“技术+规则+法律”的立体防护:如微信、微博等平台会通过AI算法识别异常点赞,直接清除虚假数据并封禁账号;监管部门也多次开展“清朗”行动,对组织刷赞的黑灰产团伙进行刑事打击。2023年,某科技公司因利用抓包技术为商家提供“刷赞服务”,被以“非法经营罪”判处有期徒刑,这一案例警示技术从业者:脱离合规底线的“技术变现”,终将付出法律代价。

技术的价值始终与责任相伴。抓包技术若用于优化点赞功能的响应速度、分析用户真实偏好,便能成为提升产品体验的工具;若用于制造虚假繁荣,则沦为破坏数字生态的帮凶。对于企业而言,真正的增长应源于优质内容与真实用户互动,而非技术伪装的“数据泡沫”;对于技术人员而言,守住合规底线,将技术能力用于创新与创造,才是行业发展的长久之道。