在社交货币化时代,个人影响力的构建往往与可见性深度绑定。子潇的案例揭示了当代年轻人如何将QQ名片赞这一微小互动转化为社交资本——通过系统化的“点赞运营”,他在三个月内实现了社交圈层从“边缘存在”到“意见节点”的跨越。这一过程不仅是对社交规则的精准拿捏,更折射出数字时代影响力生成的底层逻辑:当虚拟世界的“点赞数”成为现实社交的“信用凭证”,个体如何借势撬动更广泛的认可与连接。

从“隐形人”到“社交焦点”:子潇的动机与起点

子潇的社交困境颇具代表性:作为某高校大三学生,他的QQ好友列表长期停留在“200+”的低位,名片赞数长期徘徊在50以下,在班级群、社团群中常常“发言即沉底”。他观察到,那些拥有高赞数的同学,无论是组织活动还是分享日常,总能获得更快的响应与更高的关注度。“QQ名片是熟人社交的第一张名片,赞数太少,就像参加宴会没穿正装,连展示自己的底气都没有。”这种“数字自卑”成为他启动“刷赞计划”的原始动力。

但子潇的清醒之处在于,他从未将刷赞视为单纯的“数据游戏”。在他看来,QQ名片赞是“社交影响力的量化指标”,是撬动后续社交资源的杠杆。正如社会学家欧文·戈夫曼的“拟剧理论”所言,个体在社交舞台上的形象需要通过“前台符号”来呈现,而名片赞正是数字时代最直观的“前台符号”——它无需复杂解释,却能瞬间传递“这个人受欢迎”的信号。这种认知让他的刷赞从一开始就超越了“虚荣心”层面,直指“影响力破圈”的战略需求。

策略大于蛮力:子潇的“精准刷赞”方法论

子潇的刷赞并非简单的“买赞”,而是一套结合用户心理与平台特性的“组合拳”。他将过程拆解为“流量导入—互动转化—形象强化”三个阶段,每个环节都暗藏社交技巧。

流量导入是基础。他首先梳理了QQ好友的“社交价值”:将同学、社团成员归为“强关系圈”,将兴趣群、老乡群归为“中关系圈”,将游戏好友、陌生人归为“弱关系圈”。针对强关系圈,他采用“一对一私聊+个性化互动”——比如给班长留言“上次活动策划案太棒了,必须赞!”,给室友发“求帮忙点个赞,竞选班委需要人气~”,用具体场景触发点赞动机;针对中关系圈,他在群里发起“互赞接龙”,比如“大家互相点名片赞,助力彼此冲校园热榜!”;针对弱关系圈,则利用QQ的“可能认识的人”功能,添加同城、同校用户后,以“校友互赞”为由请求支持。这种“分层运营”让他在两周内将名片赞数提升至200+,且大部分点赞来自真实用户,避免了“僵尸赞”的尴尬。

互动转化是关键。子潇发现,单纯的“求赞”效果有限,必须搭配“价值输出”。他在空间动态中发布“校园生存指南”“期末复习资料包”“兼职信息汇总”等内容,并附上“点名片赞的同学私发完整版”。这种“点赞换资源”的模式,让点赞行为从“被动请求”变为“主动交换”,不仅提升了赞数,更积累了“乐于助人”的人设。同时,他坚持“回赞原则”——对每个点赞用户,都会访问对方名片并回赞,甚至评论“你的头像好有个性!”“这个签名好赞!”,通过双向互动将“一次性点赞”转化为“长期社交连接”。

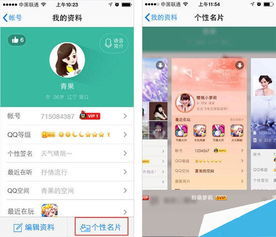

形象强化是升华。当赞数突破300后,子潇开始优化名片内容:头像从随手拍的风景照换成精心设计的“个人IP图”(结合姓名、专业、爱好),签名从“随便看看”改为“专注大学生成长|每天分享一个实用技巧”,背景图换成“社团活动照片+获奖证书”。这些细节让名片从“数据堆砌”变为“形象载体”,用户点赞时不再只是“完成任务”,而是对“这个人有趣且有用”的认可。数据显示,优化后的名片自然点赞率提升了40%,证明“数据+内容”的组合能形成正向循环。

从“点赞数”到“话语权”:社交影响力的质变

当子潇的名片赞数突破500时,他明显感受到了社交地位的跃迁。这种变化首先体现在线下社交的“光环效应”——班级讨论中,当他发言时,同学会下意识说“子潇不是QQ赞很多吗?肯定有想法”;社团招新时,他主动展示名片,竟有新生说“我看过你空间,资料很全,想加入你的部门”。赞数带来的“初始信任”,让他获得了更多展示自我的机会。

更深层的质变在于社交圈层的破圈。一次偶然的机会,子潇在“校园互助群”中因高赞数被群主注意到,被邀请加入“校园KOL孵化群”。在这个群里,他接触到摄影达人、活动策划者、自媒体博主,通过资源互换,不仅拓展了人脉,更学会了内容运营、活动推广等技能。三个月后,他发起的“校园二手书漂流”活动,通过QQ空间和群聊宣传,吸引了200余人参与,最终被校团委报道——而这一切的起点,竟是他最初用来“撑场面”的QQ名片赞。

这印证了社会心理学家罗伯特·西奥迪尼的“影响力原则”:在信息过载的时代,人们倾向于通过“社会证据”(如点赞数、粉丝数)快速判断他人的价值。子潇的案例证明,QQ名片赞作为“轻量级社交货币”,虽然微小,却能在特定场景(如校园、熟人社交)中成为撬动影响力的支点——它不仅是一种“数据符号”,更是一种“社交入场券”。

警惕“数据泡沫”:从“刷赞”到“造誉”的反思

然而,子潇也清醒认识到刷赞的局限性。随着赞数增长,他发现部分同学开始质疑“赞数真实性”,甚至有人调侃“子潇的赞是不是刷的?”这让他意识到,虚假数据构建的社交影响力如同沙上城堡,一旦缺乏真实价值支撑,便会迅速崩塌。

真正的社交影响力,从来不是“点赞数的堆砌”,而是“价值输出的结果”。子潇的转型始于一次“意外”:他发布了一条“如何利用QQ空间提升影响力”的经验分享,因内容实用被群友转发,单条动态获得50+赞,远超他之前“求赞”动态的总和。这让他顿悟:与其花时间“求赞”,不如花精力“造誉”——用优质内容吸引自然点赞,用真实价值沉淀社交资本。

如今,子潇的名片赞数已稳定在800+,但他不再刻意追求数字。他的空间动态以“干货输出”为主,每周分享“PPT模板”“英语学习技巧”“实习信息”,每条动态的点赞、评论数都远超普通用户。那些曾经被他“求赞”的同学,如今成了他的“忠实粉丝”——因为他们从子潇身上获得了真实的价值,而点赞,只是对这种价值的自然反馈。

子潇的故事,是数字时代个体影响力构建的微观样本。它告诉我们:QQ名片赞本身并无对错,关键在于使用者的动机与策略。若将其视为“社交跳板”,通过数据积累获得展示机会,再以价值输出巩固影响力,便能实现从“数据可见”到“价值可信”的跨越;若沉溺于“点赞虚荣”,忽视真实连接的构建,终将在社交泡沫中迷失方向。在社交媒体深度嵌入生活的今天,每个人都是自己社交形象的“CEO”——唯有以真实为底色,以价值为内核,才能让影响力真正落地生根,成为穿越数字浪潮的“社交硬通货”。