微信点赞作为社交互动的核心符号,本应是内容价值与用户真实反馈的直观映射,但近年来“点赞刷量”行为的泛滥,却让这一符号逐渐异化为可量化的商品,其背后暗藏的流量造假逻辑,正在持续冲击微信平台的公平性根基。从公众号文章到视频号内容,从朋友圈动态到社群互动,刷量行为已渗透至微信生态的多个维度,不仅扭曲了内容评价体系,更对创作者生态、用户信任机制乃至平台长期发展构成了系统性挑战。平台公平性并非抽象概念,它建立在真实互动与价值对等的基础上,而点赞刷量恰恰通过人为干预数据,打破了这种对等性,让“劣币驱逐良币”成为可能。

一、点赞刷量的运作逻辑:当社交符号沦为流量商品

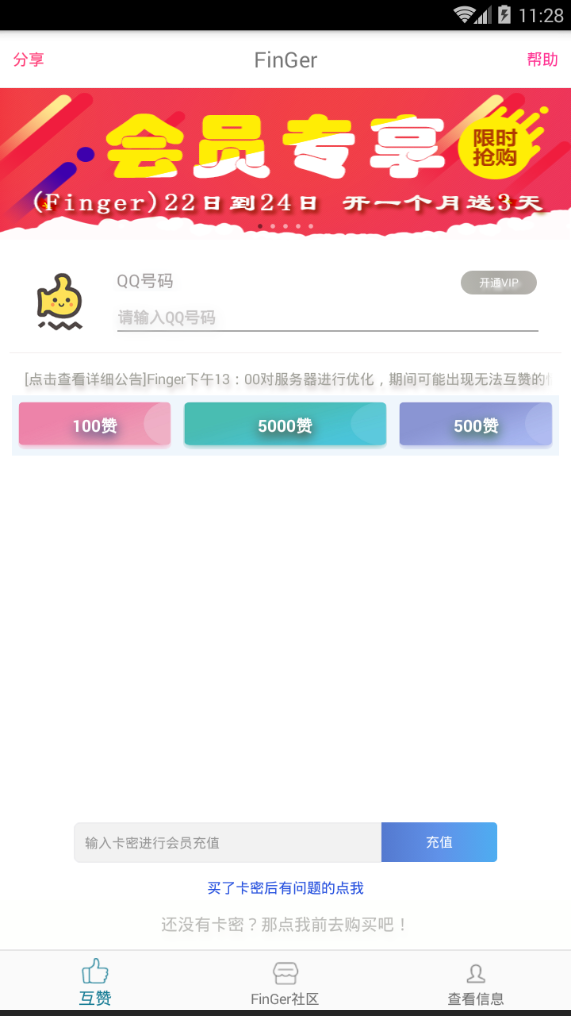

微信点赞刷量行为的本质,是将“用户认可”这一抽象情感转化为可交易的数字指标。其运作模式已形成成熟的黑色产业链:通过技术手段批量注册“机器账号”(俗称“水军”),或组织真人点击团队,针对特定内容进行批量点赞。这类服务在电商平台、社交群组中明码标价,按“千次点赞”计费,价格从几元到数十元不等,甚至可提供“包月套餐”“实时到账”等定制化服务。部分服务商甚至宣称能“模拟真实用户行为”,通过随机IP切换、分散点赞时间等方式规避平台检测。

刷量行为的动机多元,但核心指向“数据焦虑”。对个人用户而言,高点赞量是社交认同的象征,能在朋友圈或社群中获得“存在感”;对商业账号而言,点赞量直接影响内容推荐权重——微信算法虽未公开完整规则,但长期观察显示,高互动内容更易获得“看一看”“搜一搜”等流量入口的倾斜;对品牌方而言,虚假点赞量是营销数据的“装饰品”,能掩盖内容真实传播效果,甚至用于骗取广告主信任。这种“需求-供给”的闭环,让点赞刷量从个别行为演变为普遍现象,据第三方数据机构估算,微信生态内日均刷量请求超千万次,其中商业内容占比超60%。

二、对创作者公平性的侵蚀:劣币驱逐良币的恶性循环

点赞刷量对平台公平性的最直接影响,体现在对创作者权益的系统性损害。在健康的内容生态中,优质内容应通过真实用户互动获得流量倾斜,形成“内容优质—互动提升—流量增长—创作激励”的正向循环。但刷量行为打破了这一逻辑:低质内容通过虚假点赞量伪造“受欢迎”假象,骗取平台算法推荐,挤压优质内容的生存空间。

以公众号领域为例,某垂直领域创作者曾分享经历:其精心撰写的深度分析文章,自然发布24小时后获得800点赞、3000阅读;而同行发布的“标题党”文章,通过刷量服务将点赞量虚增至5000+,最终获得平台“优质内容”推荐,阅读量突破10万。这种“数据倒挂”现象并非个例——当平台流量分配过度依赖表面数据时,刷量者只需付出极低成本,就能窃取本应属于优质创作者的流量资源。更严重的是,长期刷量的创作者会形成“数据依赖”,逐渐丧失提升内容质量的动力,最终导致整个领域的内容供给趋于同质化、低质化。

三、对用户信任机制的瓦解:从“真实反馈”到“数据幻觉”

微信社交的核心价值在于“熟人信任”,而点赞作为最轻量级的互动方式,是用户判断内容可信度的重要参考。当点赞量失去真实性,用户对平台的信任度将面临不可逆的侵蚀。具体而言,这种影响体现在三个层面:

其一,用户决策失真。普通用户缺乏辨别刷量的能力,往往会将高点赞量等同于“内容优质”“大众认可”。例如,视频号用户看到某条生活技巧视频获赞10万+,可能更倾向于相信其有效性,却不知其中8万+为刷量数据,实际真实互动不足两成。这种“数据幻觉”不仅误导用户选择,还可能导致用户对优质内容产生误判——当刷量内容长期占据流量高地,用户会逐渐对平台推荐内容失去兴趣,甚至转向其他更“真实”的社交平台。

其二,社交关系异化。在朋友圈场景中,部分用户为维持“人设”,通过刷量提升动态点赞量,形成“虚假繁荣”。这种刻意营造的社交认同,本质上是对真实人际互动的背叛。当用户发现身边人的点赞数据与实际互动严重不符,对微信“连接人与人”的平台定位会产生质疑,进而削弱社交平台的情感联结功能。

四、对平台生态的系统性风险:算法失灵与治理困境

微信作为国民级应用,其内容生态的公平性直接关系到平台的长远发展。点赞刷量行为通过污染数据源,对平台算法推荐机制和治理体系构成双重挑战。

在算法层面,微信的推荐系统依赖用户行为数据(点赞、评论、分享、停留时长等)进行内容分发。当刷量数据混入训练样本,算法会误判虚假高互动内容为“优质内容”,导致推荐资源错配。长此以往,算法模型可能出现“数据漂移”,逐渐偏离真实用户偏好,最终降低内容推荐的精准度,影响用户体验。

在治理层面,点赞刷量具有“隐蔽性强、迭代速度快”的特点。平台虽通过技术手段(如识别异常IP、行为模式分析)持续打击,但刷量团伙不断升级技术:使用4G动态IP模拟真实用户、结合真人点击降低机器特征、甚至开发“刷量插件”绕过平台检测。这种“猫鼠游戏”让平台治理成本居高不下,且难以根除。更值得警惕的是,刷量行为可能衍生更多违规操作——如通过机器账号传播虚假信息、实施流量欺诈,进一步加剧平台治理难度。

五、重建公平性:技术、规则与生态的三重救赎

点赞刷量对平台公平性的冲击,本质是“流量经济”逐利性与“内容生态”公益性矛盾的集中体现。要破解这一难题,需平台、创作者、用户三方协同,从技术防护、规则完善、生态共建三个维度发力。

技术上,平台需升级“反刷量算法”,引入多维度数据交叉验证机制:例如将点赞量与用户画像(账号注册时长、社交关系链、历史互动行为)、内容质量(原创度、完播率、评论深度)等数据关联,构建“真实互动评分模型”。同时可探索“区块链+数字水印”技术,对点赞行为进行溯源,确保每一条点赞对应真实用户操作。

规则上,平台需建立“数据追责”机制,对查实的刷量行为实施“阶梯处罚”:从警告、限流到封号,并公示违规账号,形成震慑。同时可探索“内容价值多元评价体系”,降低单一点赞量的权重,引入“专业评审”“用户深度反馈”等指标,避免算法被数据指标绑架。

生态上,需引导创作者回归“内容为王”的本质。平台可通过流量扶持、现金奖励等方式,鼓励优质原创内容;行业协会可建立“内容创作者诚信档案”,将刷量行为纳入黑名单;用户则需提升“媒介素养”,理性看待数据指标,主动传播优质内容,共同抵制虚假流量。

点赞刷量看似是“指尖上的数字游戏”,实则是对平台公平性的慢性侵蚀。当社交符号失去真实内核,当流量分配背离价值规律,微信“让沟通更高效”的初心便无从谈起。唯有坚守公平性底线,让每一份点赞都承载真实情感,让每一条内容都凭质量说话,微信生态才能在流量经济的浪潮中行稳致远,真正成为值得用户信赖的“数字生活空间”。