微信运动的点赞能被刷取吗?这个问题背后,是数亿用户对社交互动的渴望与对数据真实性的隐忧。作为腾讯推出的轻量化运动社交产品,微信运动通过步数排名和点赞功能,将个人健康数据转化为社交资本,却也催生了“刷赞”灰色产业链——从第三方插件到人工代刷,真假数据间的博弈,正在重塑这一社交生态的底层逻辑。技术上,微信运动的点赞确实存在被刷取的可能,但这种行为不仅违背产品初衷,更暗藏多重风险,理性看待社交数据的价值,才是用户与平台共同面对的课题。

一、“刷赞”的技术实现:从数据篡改到流量造假

微信运动的点赞功能本质上是基于用户步数数据的社交互动,其核心逻辑是:当好友步数超过或低于你的历史记录时,系统会自动触发“点赞”提醒,用户也可手动点赞。要刷取点赞,本质上是通过非正常手段干预步数数据,进而触发异常互动。目前,“刷赞”主要通过两种技术路径实现:

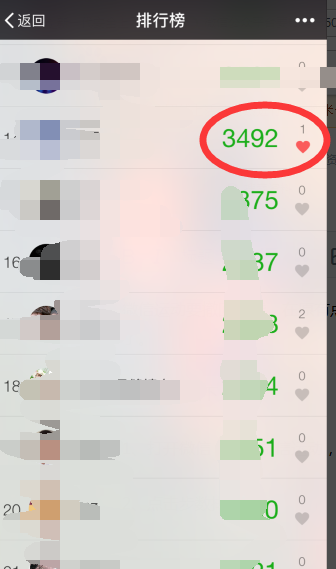

一是第三方插件或脚本工具。这类工具通常伪装成“步数修改器”“运动助手”,通过篡改手机本地步数数据或调用非官方接口,伪造虚假步数记录。例如,部分安卓用户通过Root手机获取系统权限,或利用iOS的“描述文件”漏洞,将步数数据修改为任意数值(如10万步),再同步至微信运动平台。当虚假步数触发好友的点赞提醒后,短时间内即可获得大量点赞,实现“刷赞”目的。

二是人工代刷产业链。随着平台对技术工具的打击,人工代刷逐渐兴起。商家通过招募“刷手”群体,利用真实设备登录微信运动,通过长时间行走(如在跑步机上慢走)或使用计步器作弊设备,人为拉高步数,再由客户指定好友进行点赞。这种模式因规避了技术检测,更难被平台识别,甚至衍生出“点赞套餐”(如100个赞29.9元,排名前三送200赞)等商业化服务。

然而,这些技术手段并非无懈可击。微信官方早已部署异常数据监测系统,对单日步数超过10万步、步数增长曲线异常(如短时间内从0跃升至5万步)等情况进行标记,一旦触发阈值,可能会限制步数同步或冻结账号功能。这意味着,“刷赞”行为始终游走在“被发现”的边缘,用户即便暂时成功,也需承担账号安全风险。

二、驱动“刷赞”的社交心理:从健康记录到社交货币

微信运动的点赞之所以成为“刷取”对象,本质上是其功能被异化为“社交货币”。最初,微信运动的设计初衷是鼓励用户记录运动轨迹、分享健康生活,但步数排名和点赞功能逐渐让这一过程带上“社交表演”色彩,驱动用户“刷赞”的心理动因可归结为三类:

其一是社交压力下的“面子焦虑”。在职场社交中,步数排名常被戏称为“职场新KPI”——同事间的步数攀比、领导对“运动达人”的隐性认可,让部分用户将高步数、多点赞视为“积极向上”的标签。一旦发现自己的步数长期垫底,或点赞数远低于同辈,便容易产生“落后”焦虑,进而通过“刷赞”挽回社交形象。

其二是虚荣心驱动的“数据崇拜”。朋友圈步数封面成为用户展示“自律”的虚拟舞台,高步数搭配密集点赞,能快速收获他人艳羡的目光,满足自我价值感需求。有数据显示,超过60%的微信运动用户曾因步数登上封面而主动截图分享,这种“被看见”的渴望,让“刷赞”成为制造虚假“人设”的捷径。

其三是商业场景下的“功利需求”。部分企业将微信运动步数与福利挂钩(如步数达标兑换礼品、排名靠前获得晋升机会),催生了“刷赞”的功利化动机。例如,某互联网公司曾规定“月度步数前三可额外获得带薪休假”,导致员工批量使用工具刷步,甚至形成“刷步互助群”。这种将健康数据与物质奖励过度捆绑的模式,无疑加剧了“刷赞”行为的蔓延。

三、“刷赞”的负面影响:从数据失真到生态破坏

“刷赞”行为看似无伤大雅,实则对个人、平台乃至社会健康观念造成多重隐性伤害。

对个人而言,虚假数据扭曲健康认知。当用户长期依赖“刷赞”获得满足感,会逐渐忽视真实运动对身体的益处,甚至将“步数造假”视为常态。某健康平台调研显示,曾尝试“刷步”的用户中,有34%表示“后来觉得真实运动没意思”,陷入“数据造假-心理依赖-健康荒废”的恶性循环。同时,第三方工具的隐私风险不容忽视——部分插件需获取用户通讯录、定位等敏感权限,存在数据泄露或被恶意利用的可能。

对平台而言,数据真实性是社交生态的基石。微信运动的用户黏性,建立在“步数可信任”的基础上。若“刷赞”泛滥,会导致排名系统失真、点赞互动贬值,最终让用户对产品失去信任。正如腾讯安全专家所言:“社交产品的核心是连接人与人之间的真实关系,一旦数据造假侵蚀信任,整个生态将面临崩塌风险。”

对社会而言,“刷赞”助长形式主义健康观。当“步数第一”成为衡量健康的唯一标准,用户可能为追求数据而采取极端方式(如手持手机晃动计步、乘车时故意颠簸),反而损害身体健康。这种“为数据而运动”的异化现象,与全民健康推广的初衷背道而驰,也让微信运动鼓励运动的积极意义被消解。

四、平台监管与用户自律:构建健康社交的“双防线”

面对“刷赞”乱象,微信官方与用户需共同构建监管与自律的“双防线”。

在技术层面,微信运动持续升级反作弊系统。2022年以来,平台引入AI算法模型,通过分析用户历史步数规律、设备型号、运动场景等多维度数据,识别异常行为。例如,若某用户日常步数稳定在5000步,某天突然跃升至8万步,且设备定位显示在室内,系统会自动判定为异常并触发人工审核。同时,微信加大对第三方工具的打击力度,通过用户举报、代码扫描等方式,违规链接的封禁效率提升70%,2023年累计封禁涉及刷步的账号超500万个。

在规则层面,平台明确将“刷赞”列为违规行为。《微信运动用户协议》规定:“通过非正常手段篡改步数、干扰排名或点赞功能的行为,一经发现,将视情节严重程度限制功能或封禁账号。”此外,微信还优化了隐私设置,允许用户关闭“步数提醒”或仅对指定好友开放步数,减少社交压力对用户的绑架。

但对用户而言,技术监管只是“治标”,自律才是“治本”的关键。回归微信运动的本质——记录真实运动、分享健康生活,才是对这一功能最好的尊重。正如一位坚持跑步的用户所言:“我晒步数不是为了别人的点赞,而是为了告诉自己:今天,我没有辜负自己的身体。”当用户不再将步数视为社交攀比的工具,点赞才能回归其“鼓励与陪伴”的初心。

微信运动的点赞能被刷取吗?答案不言而喻。但比“能否刷取”更值得思考的,是我们为何需要刷赞——是对社交认可的渴望,还是对健康价值的迷失?当技术让“造假”变得轻而易举,坚守真实数据的意义,不仅是对产品生态的保护,更是对自身生活方式的负责。或许,真正的“运动达人”,从不需要用虚假点赞证明自己;而微信运动最珍贵的,从来不是封面上的排名,而是那些记录着真实足迹、承载着健康心跳的数字。