微博的点赞功能早已超越简单的“喜欢”表达,成为内容传播、用户社交乃至商业价值的重要载体。对于内容创作者、商家乃至普通用户而言,点赞数量往往被视为内容吸引力或影响力的直观体现。正因如此,“微博刷点赞”这一灰色地带的操作屡见不鲜,但随之而来的核心问题始终悬而未决:微博刷点赞会被系统检测到吗? 答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于平台检测机制的迭代升级、用户操作方式的隐蔽性,以及刷点赞背后的技术逻辑与行为特征。事实上,微博的点赞系统早已不是简单的计数工具,而是融合了用户行为分析、内容质量评估、生态健康维护的复杂机制,对异常点赞行为的识别能力远超多数用户的想象。

一、微博点赞系统的“隐形防线”:检测机制的技术逻辑

要判断“微博刷点赞是否会被检测到”,首先需理解其背后的检测机制。微博作为国内领先的社交媒体平台,早已构建起多维度的异常行为识别体系,而点赞检测只是其中一环。这套体系的核心逻辑,是通过算法模型对用户行为数据进行“画像”,识别与正常行为模式偏离的异常数据流。

具体而言,检测机制主要围绕三个维度展开:行为特征、数据关联和环境一致性。在行为特征层面,系统会捕捉用户点赞的频率、时间分布、操作路径等细节。例如,正常用户的点赞行为通常具有随机性和分散性——可能在早晨通勤时刷到内容点赞,也可能在晚间集中互动,但极少出现“10秒内连续点赞50条内容”或“每天固定时段批量点赞同一账号”的机械式操作。而刷点赞行为往往高度规律化,比如通过脚本实现“无差别高频点赞”,或使用多账号协同操作(俗称“养号群控”),这些都会触发系统的行为异常警报。

数据关联维度则关注点赞行为与用户其他行为的匹配度。正常用户的点赞通常伴随着浏览、评论、转发等互动行为,且点赞的内容类型与其历史兴趣标签相关——一个经常分享美食的用户,突然大量点赞体育赛事内容,本身就属于异常数据。而刷点赞往往“只点赞无互动”,或点赞的内容与用户画像完全脱节,这种“数据断层”会被算法标记为可疑行为。

环境一致性则是检测的“硬件防线”。微博系统会记录用户点赞时的设备型号、IP地址、网络环境、定位信息等数据。若多个账号使用相同设备指纹(如同一台手机同时登录多个小号)、或在不同地理位置使用相同IP地址进行点赞(例如,位于北京的用户账号却显示在上海频繁点赞),系统会直接判定为“批量操作”,属于典型的刷点赞行为。

二、从“隐蔽操作”到“精准打击”:系统检测的进化史

微博的检测技术并非一蹴而就,而是随着刷点赞手段的升级不断迭代,形成了“道高一尺,魔高一丈”的博弈过程。早期,刷点赞多依赖人工手动操作或简单脚本,通过“小号点赞+主号转发”的模式制造虚假热度。此时,系统的检测逻辑较为基础,主要针对“短时间内点赞数量激增”这一单一指标,隐蔽性较强的操作确实能“钻空子”。

但随着群控技术的普及,刷点赞逐渐产业化——出现了提供“刷赞服务”的黑灰产团队,通过模拟用户行为、使用代理IP、更换设备指纹等方式规避检测。面对这一挑战,微博检测系统开始引入“机器学习+深度神经网络”模型,通过分析海量历史数据,提炼出正常点赞行为的“特征向量”,将异常行为与正常行为的区分度从“数量指标”拓展到“行为模式、数据关联、环境特征”等30余个维度。

例如,2022年微博上线的“星火算法2.0”,专门针对“虚假互动”行为进行优化。该算法能通过用户点赞的“犹豫时间”(从打开内容到点击点赞按钮的间隔时长)判断操作真实性——正常用户看到喜欢的内容时,点赞行为通常在2-5秒内完成,而脚本操作往往“秒赞”(间隔时长低于0.5秒)或“固定时长点赞”(如每次间隔3秒,精确到毫秒),这种“机器式精准”反而成为破绽。此外,算法还能识别“点赞回流异常”:正常用户的点赞会分散给不同内容创作者,而刷点赞往往集中于少数目标账号,形成“点赞泡沫”,这种数据倾斜也会被系统预警。

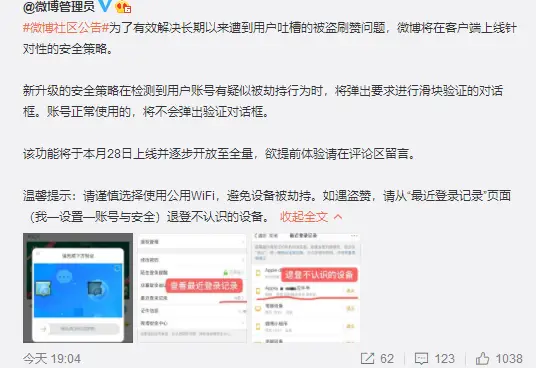

如今,微博的检测机制已实现“实时拦截+事后追溯”的双重闭环。实时层面,系统对异常点赞行为进行秒级识别,直接拦截无效点赞(不计入总数);事后层面,通过定期数据复盘,对长期存在异常行为的账号进行降权、限流甚至封禁。可以说,在微博的检测体系下,“隐蔽刷赞”早已是伪命题,技术层面的识别精度足以让绝大多数刷点赞行为无所遁形。

三、被检测后的代价:不只是“点赞清零”这么简单

若认为“刷点赞被检测到只是数字清零”,显然低估了平台维护生态的决心。事实上,微博对刷点赞行为的处罚机制是多层次的,且与账号的商业价值直接挂钩,对用户的影响远超想象。

最直接的处罚是“点赞数据清零”。一旦系统判定某条内容的点赞存在刷量行为,所有异常点赞将被扣除,内容热度瞬间归零。对于依赖点赞数据获取流量推荐的内容创作者而言,这意味着前期的传播努力付诸东流;对于商家而言,若产品宣传微博的点赞被清零,不仅会削弱品牌可信度,还可能引发消费者对“数据造假”的质疑。

更严重的处罚是“账号限权”。微博会根据违规行为的严重程度,对账号采取阶段性限流——例如,违规账号发布的内容将无法进入推荐流,仅能依靠粉丝自身可见;或限制其点赞、评论、转发等互动功能,使其失去社交属性。对于商业账号(如蓝V认证企业号),限权直接影响其营销效果,甚至可能导致账号降级或取消认证。

极端情况下,频繁刷点赞的账号会被“永久封禁”。尤其是使用群控技术、黑产脚本进行大规模刷量的行为,微博会直接依据《微博社区公约》对账号进行封停,且申诉成功率极低。值得注意的是,微博的处罚具有“连带性”——若多个账号存在相同的设备指纹、IP地址或资金往来(如通过同一支付账户购买刷赞服务),这些账号可能被一并判定为“关联违规”,集体受到处罚。

四、为什么明知风险,仍有用户选择刷点赞?

尽管检测机制严格、处罚后果严重,“微博刷点赞”的需求却始终存在。究其根源,是“点赞数据”背后的“价值异化”——从“真实反馈”沦为“数字崇拜”。

对个人用户而言,高点赞数满足的是“虚荣心”与“社交认同感”。在“点赞=受欢迎”的潜意识驱动下,部分用户希望通过刷点赞营造“人设”,比如打造“网红”“意见领袖”的虚假形象,或通过高点赞数吸引粉丝关注,进而实现流量变现。

对商家和营销机构而言,点赞数据是“商业价值的量化指标”。在微博的广告合作中,账号的互动率(含点赞、评论、转发)是报价的核心依据之一。为了获得更高的广告报价,或让产品宣传内容看起来更具吸引力,部分商家选择通过刷点赞“美化数据”,甚至形成了“刷赞-接单-再刷赞”的恶性循环。

更深层次的原因,是平台算法对“高互动内容”的倾斜。微博的推荐机制中,点赞数量是内容热度的关键信号之一,高点赞内容更容易进入“热搜”“热门话题”等流量池。这种“数据至上”的算法逻辑,间接刺激了用户对点赞数量的追逐,形成“不刷赞就落后”的焦虑感。

五、告别“数字泡沫”:真实互动才是微博生态的正道

面对“刷点赞”的屡禁不止,微博的检测技术仍在持续进化,但真正解决问题,需要用户从观念上回归“点赞”的本质——它是情感的共鸣,而非数字的堆砌。对于内容创作者而言,与其将精力耗费在规避检测的“技术博弈”上,不如深耕内容质量,用优质内容吸引用户自然点赞;对于商家而言,真实的用户反馈远比虚假的点赞数据更有价值,通过优质产品和服务赢得消费者认可,才能实现长期商业增长。

事实上,微博也在通过机制引导用户回归真实互动。例如,“微博热榜”已逐步引入“互动质量”维度,将评论深度、转发理由等指标纳入排序考量,而非单纯依赖点赞数量;对于优质原创内容,平台会通过“创作者计划”给予流量扶持,鼓励“内容为王”的创作生态。

当点赞不再是数字的堆砌,而是真实情感的共鸣,微博的生态才能真正焕发生机——而系统检测的每一次精准识别,都在为这种回归保驾护航。对于用户而言,放弃“刷点赞”的侥幸心理,拥抱真实互动的价值,才是在这个社交媒体时代立足的根本。毕竟,能经得起系统检测的,从来不是点赞的数量,而是内容本身的分量。