在微博生态中,评论置顶不仅是信息筛选的入口,更是用户表达与品牌沟通的关键节点;而高赞评论则意味着观点的穿透力与影响力。两者结合,能实现从信息触达到情感共鸣的深度转化。要理解微博评论如何被置顶并获赞,需穿透表面技巧,深入平台机制、内容逻辑与用户心理的三重维度——这不是简单的“运气游戏”,而是系统性策略与精准洞察的必然结果。

一、平台机制:置顶背后的“算法天平”与“博主偏好”

微博评论置顶从来不是单一维度的决策,而是平台算法与博主主观判断的“共谋”。从机制层面看,算法首先会评估评论的“时效性”与“互动潜力”。一条发布于热梗爆发后5分钟内的评论,若能在30分钟内触发超过平均水平的点赞量,算法会自动将其纳入“高潜力候选池”,增加被博主置顶的概率。这解释了为何“抢沙发”式评论虽常见,但单纯的速度优势往往不足以保证置顶——算法更关注评论能否带动后续互动,比如引发其他用户的反驳、补充或共鸣,形成“点赞-回复-再点赞”的链式反应。

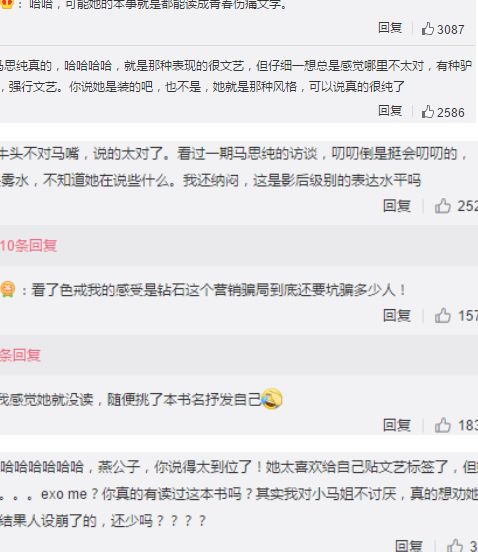

其次,博主的“内容筛选逻辑”直接决定置顶评论的走向。头部博主更倾向于置顶三类评论:一是“观点补充型”,能延伸或修正原博内容,为其他用户提供增量信息;二是“情绪共鸣型”,用精准共情戳中多数用户的集体感受,比如在争议事件中表达“理性中立却立场鲜明”的态度;三是“互动引导型”,以提问或争议性观点激发讨论欲,比如“你们觉得更关键的是A还是B?评论区见”。而营销号或商业账号则可能优先置顶“品牌露出型”评论,但这类评论若缺乏真实感,反而会引发用户反感,降低互动效率。

值得注意的是,账号权重也会影响置顶评论的“辐射力”。蓝V账号的置顶评论自带官方背书,天然获得更多算法推荐;而普通用户的置顶评论若能被博主转发,则可能通过“博主+评论”的双重曝光实现流量跃迁。因此,微博评论如何被置顶并获赞的第一步,是理解平台与博主的“筛选机制”——让评论同时满足“算法的互动期待”与“博主的内容需求”。

二、内容内核:高赞评论的“共鸣公式”与“信息增量”

抛开机制谈技巧,如同缘木求鱼。真正能突破信息茧房的高赞评论,本质是“用户需求的精准投射”。从内容层面看,优质评论需同时满足“情绪价值”与“信息增量”的双重标准,这构成了高赞评论的“共鸣公式”。

情绪价值的核心是“被理解感”。在微博的碎片化阅读场景中,用户渴望通过评论找到“同类”或“代言人”。例如,在明星塌房事件下,一条“脱粉回踩容易,但能说出‘他曾经带给我的光与暗’的评论,比单纯的‘活该’更戳心”——它既表达了批判,又保留了理性,让不同立场的用户都能从中看到自己的影子。这种“不极端却深刻”的表达,往往比极端情绪更易引发共情,获得跨圈层的点赞。

信息增量则是“超越原博的认知补充”。微博博主发布的内容多为观点或事件概述,而高赞评论常以“细节补充”“数据佐证”或“多维度视角”提供新信息。比如在讨论“某职场综艺”时,一条“作为前HR补充:节目里的‘扁平化管理’在现实中最大的坑是‘责任边界模糊’,看似轻松实则内耗”的评论,因专业视角获得高赞。这类评论的价值在于,它让用户“看完原博还想点进评论区”,将评论从“附属品”升级为“内容延伸”。

此外,表达形式的“轻量化”也至关重要。微博用户注意力稀缺,长篇大论易被忽略。高赞评论往往擅长用“金句式概括”“对比式反差”或“场景化描述”传递观点。例如,在讨论“年轻人躺平”时,“不是不想跑,是赛道上的坑太多,停下来看看路也算错吗?”用反问引发反思,用比喻降低理解成本,让观点更易传播。归根结底,微博评论如何被置顶并获赞,关键在于让评论成为“用户想说却没说出的话”——当评论精准击中用户的“认知缺口”与“情感需求”,高赞与置顶便是水到渠成。

三、互动策略:从“单点输出”到“链式传播”的助推

评论发布后并非“终点”,而是“互动传播”的起点。一条评论能否被置顶并获赞,很大程度上取决于能否从“静态表达”升级为“动态互动”,形成“点赞-回复-转发”的链式反应。

首先是“及时响应”与“话题延伸”。在评论区发布后,主动回复其他用户的疑问或反驳,能延长评论的生命周期。例如,若一条评论引发“同意/反对”的争议,博主或评论区用户可能会@原评论者互动,这种互动会触发算法的“热度加权”,让评论持续曝光。同时,通过回复将话题延伸至更具体的维度,比如从“讨论某部电影”延伸到“国产科幻的特效困境”,能吸引更多对该细分领域感兴趣的用户参与,扩大点赞池。

其次是“借势热点”与“跨圈联动”。若评论内容能关联当前热搜事件或跨圈层话题,更容易被算法识别为“热点关联内容”,获得额外推荐。例如,在讨论“教育政策”时,关联“#双减后家长的焦虑#”等热搜话题,能吸引非博主粉丝但关注该话题的用户点赞。此外,参与“微博话题活动”或“蓝V互动话题”,也可能让评论被官方账号转发,进一步增加曝光。

最后是“账号人设”的长期沉淀。若用户持续在某一垂直领域(如科技、美妆、职场)发布专业评论,会形成“专家人设”,让博主和用户对其评论产生“信任惯性”。这种人设积累能让评论在发布后自动获得“初始流量”,为置顶和获赞打下基础。例如,某数码博主持续发布手机测评的专业评论,当其在新手机发布下留言时,粉丝会主动点赞支持,博主也更可能置顶这类“可信度高的专业反馈”。

四、挑战与平衡:避免“技巧至上”的误区

在微博评论置顶与获赞的追求中,需警惕“技巧至上”的陷阱。过度依赖“蹭热点”“说极端观点”或“买赞刷评”,或许能短暂获得置顶,但长期来看会损害账号的真实性与用户信任。例如,为博眼球而发布“杠精式评论”,虽可能引发短期争议,但会让人设标签固化,失去深度讨论的机会。

真正的可持续策略,是回归“内容价值”与“真诚表达”。微博评论如何被置顶并获赞的本质,是“成为有价值的信息节点”而非“被流量裹挟的噪音”。在信息过载的时代,用户和博主都在过滤“无效评论”,唯有那些能提供新知、引发思考、传递温度的内容,才能真正穿透信息茧房,实现置顶与高赞的双重目标。

归根结底,微博评论置顶与获赞的终极逻辑,不是技巧的堆砌,而是对用户需求的深刻洞察与真诚表达——当评论成为连接个体与群体的“桥梁”,置顶与高赞不过是价值传递的自然结果。在算法与人性的博弈中,唯有坚守“内容为王”的底层逻辑,才能让每一次评论都成为“不被淹没的声音”。