在快手的内容生态中,“点赞”早已超越简单的互动符号,成为衡量内容热度、创作者影响力乃至平台算法推荐权重的核心指标。然而,随着流量竞争的加剧,“快手刷赞行为”应运而生,并逐渐形成一条灰色产业链。这种行为通过技术手段或人工操作,为内容快速获取虚假点赞量,看似能快速提升曝光,实则是对内容价值评价体系的系统性扭曲。从内容生态的长期健康发展与用户信任的底层逻辑出发,快手刷赞行为不仅不应被提倡,反而应被明确反对并严格治理,其背后潜藏的流量泡沫与价值异化,正侵蚀着平台的内容生产根基。

一、刷赞行为的运作逻辑:虚假繁荣的“流量幻觉”

快手刷赞行为的本质,是对“点赞即价值”这一简单逻辑的极致利用。在平台的算法机制中,点赞量是内容分发的重要参考维度——高赞内容更容易被推入更大的流量池,吸引更多自然用户关注。这一逻辑本意是激励优质内容,却催生了“刷赞”的投机行为:部分创作者或MCN机构通过第三方工具、兼职刷手等手段,以每0.1元至0.5元不等的价格购买点赞,让新发布的内容在短时间内积累数千甚至数万点赞。这种操作看似能快速突破平台的流量阈值,实则构建了一种“流量幻觉”:虚假的点赞数据营造出内容受欢迎的假象,却无法掩盖内容本身的质量短板。

更值得警惕的是,刷赞行为已形成从“工具开发—数据供应—流量变现”的完整产业链。一些平台甚至提供“刷赞+刷评论+刷粉丝”的“套餐服务”,声称能“模拟真实用户行为,规避平台检测”。这种技术化的作弊手段,让刷赞行为从早期的“人工手动点赞”演变为程序化、规模化的“数据造假”,进一步加剧了流量环境的失序。对创作者而言,刷赞或许能带来短暂的账号权重提升,但这种建立在虚假数据上的“成功”,如同沙上建塔,随时可能因平台的规则调整而崩塌。

二、内容生态的隐性破坏:劣币驱逐良币的价值逆反

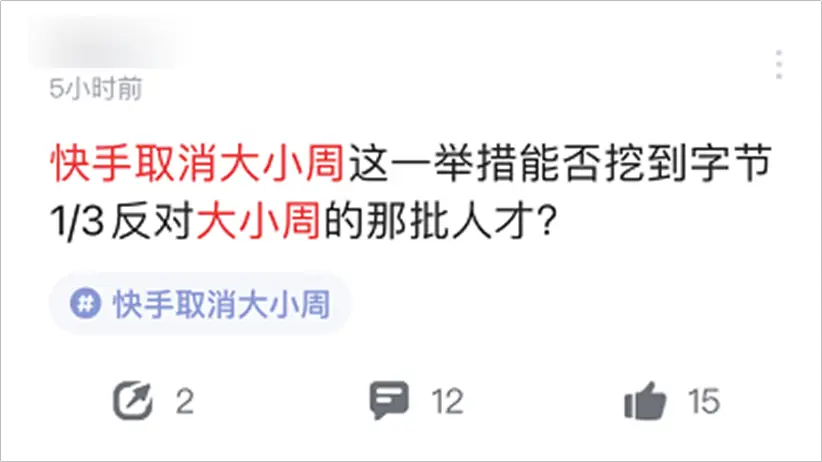

快手以“记录真实生活”为核心理念,其内容生态的生命力源于创作者的真实表达与用户的真实互动。然而,刷赞行为的泛滥,正在打破这一平衡,形成“劣币驱逐良币”的价值逆反。当低质内容通过刷赞获得高曝光,而优质内容因缺乏“流量助推”被埋没时,平台的内容推荐机制便会失真——算法无法准确识别真实受欢迎的内容,反而可能将更多流量导向虚假数据堆砌的“伪爆款”。

这种逆反效应直接打击了优质创作者的积极性。一位深耕三农领域的快手创作者曾坦言:“我花一周时间拍摄的视频,自然播放量只有几万,点赞几百;而同行用15秒拼接的段子,刷了10万赞,直接登上热门推荐。这种对比下,谁还愿意沉下心做真实内容?”长此以往,平台内容生态将陷入“低质内容刷量—劣币驱逐良币—优质创作者流失—内容质量进一步下滑”的恶性循环。快手的“老铁文化”本建立在真实信任之上,当用户发现点赞量高的内容往往是“数据注水”的产物,对平台的信任度也会随之降低,最终损害的是整个社区的内容消费体验。

三、用户信任的侵蚀:从“真实互动”到“数据猜疑”的心理转变

点赞的核心价值,在于它是一种真实的用户反馈,是创作者与观众之间无声的情感连接。然而,刷赞行为让“点赞”这一互动符号失去了原有的真实性,用户逐渐从“信任点赞”转向“怀疑点赞”。当用户看到一条视频点赞量高达10万,但评论却寥寥无几,甚至评论内容与视频主题严重脱节时,很容易产生“这是刷的吧”的猜疑。

这种猜疑心理对平台的伤害是深远的。用户是内容生态的最终评判者,当他们无法通过点赞等基础互动数据判断内容质量时,就会降低对平台推荐机制的信任,甚至减少使用频率。更严重的是,刷赞行为可能助长“流量至上”的浮躁风气,让用户误以为“内容好不好不重要,数据好不好才重要”,从而扭曲用户的内容消费习惯。快手作为拥有数亿用户的国民级平台,其内容生态的健康度直接影响着社会大众的媒介素养——如果任由刷赞行为泛滥,无疑是在向社会传递“数据造假可行”的错误信号,这与平台所倡导的“真实、多元、向上”的价值观背道而驰。

四、平台治理的突围:从“被动打击”到“生态重构”的系统应对

面对刷赞行为的挑战,快手并非没有行动。近年来,平台通过技术升级、规则完善、违规处罚等手段,持续打击刷赞行为:例如引入AI识别算法,通过分析点赞账号的行为特征(如登录IP异常、点赞频率过高、无浏览记录等)识别虚假点赞;对违规账号进行降权、限流甚至封号处理;将“完播率”“评论率”“转发率”等指标纳入内容评价体系,降低单一点赞权重的依赖。然而,这些治理措施仍面临“道高一尺,魔高一丈”的困境——刷赞工具不断升级,从人工模拟到机器批量操作,甚至开始使用“养号”策略,通过长期培育真实账号来规避检测。

要真正遏制刷赞行为,平台需要从“被动打击”转向“生态重构”,构建“内容质量为核心、真实互动为导向”的评价体系。具体而言,一方面可进一步优化算法模型,将“用户停留时长”“互动深度”(如评论内容的原创性、相关性)、“内容复创率”(如其他用户对该内容的二次创作)等更能体现内容真实价值的指标纳入权重计算,让刷赞行为在算法层面“失灵”;另一方面,可通过正向激励引导创作者回归内容本质,例如设立“真实创作扶持计划”,对坚持原创、互动真实的创作者给予流量倾斜和资源支持,让“好内容自己会说话”成为平台生态的主流共识。

五、回归内容本质:快手的价值锚点与创作者的责任

在流量焦虑席卷内容行业的当下,刷赞行为看似是创作者的“捷径”,实则是饮鸩止渴。快手的核心竞争力,从来不是虚假的点赞数据,而是千千万万普通用户通过真实记录构建的生活百态,是创作者与观众之间基于信任的情感共鸣。无论是记录乡村变迁的农民,还是展示城市夜摊的小贩,他们的内容之所以能打动人心,不在于点赞量的多少,而在于那份未经修饰的真实与温度。

对创作者而言,与其将精力耗费在刷赞等投机行为上,不如沉下心打磨内容质量——用更真实的镜头语言、更贴近生活的叙事视角、更真诚的情感表达,去触动观众内心。平台也应承担起主体责任,通过技术手段与规则设计,为优质内容保驾护航,让“流量”回归“内容价值”的本质属性。唯有如此,快手才能在激烈的行业竞争中守住“记录真实、传递温暖”的初心,构建一个让创作者愿意投入、用户愿意停留、社会尊重认可的内容生态。

刷赞行为的泛滥,是流量时代内容生态的“阵痛”,但也为平台与创作者敲响了警钟:任何脱离真实的价值构建,都如同无源之水、无本之木。唯有坚决反对刷赞行为,坚守内容真实性的底线,快手才能真正实现“让每个人被看见”的使命,让每一份真实努力都能被看见、被尊重。