慢刷名片点赞的速度究竟有多慢?这个问题看似在追问一个具体数值,实则触及了企业级社交运营中“精细化增长”的核心矛盾——当流量红利见顶,如何通过模拟真实用户行为,在不触发平台风控的前提下,为名片点赞带来可持续的曝光?在行业实践中,“慢”从来不是简单的拖延,而是对用户行为逻辑、平台算法规则与商业转化效率的深度平衡,其速度的每一次调整,都是运营策略的精准校准。

一、“慢刷点赞”:不是“点赞”本身,而是“行为模拟”的精细化运营

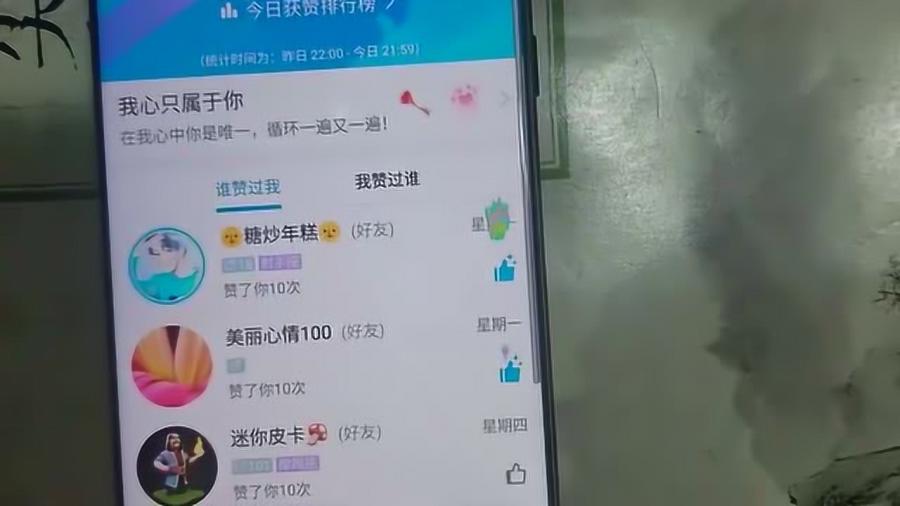

首先要明确,“慢刷名片点赞”绝非传统意义上的“机器刷量”,而是一种基于人工或半人工的“渐进式互动策略”。正常用户对名片的点赞行为天然具有“随机性”和“低频性”:你可能因为对方的朋友圈内容、行业标签或共同好友产生点赞,但绝不会在10分钟内给同一张名片点20次赞——这种“非自然”的点赞频率,正是平台风控系统重点监测的信号。因此,“慢刷”的本质,是通过控制点赞速度、时间分布、设备环境等变量,让互动行为无限接近真实用户的“自然节奏”,从而规避被平台判定为“异常流量”的风险。

这种“慢”的具体表现,首先体现在“单次点赞间隔”上。行业普遍认可的“安全区间”是:同一账号对同一张名片的点赞间隔,至少需要30分钟以上,理想状态下应控制在1-3小时;同一账号每日点赞总上限不超过20次,且需分散在不同时间段(如上午2次、下午3次、晚上2次);若涉及多账号协同(如企业使用10个员工号同时推广某张名片),则每个账号的点赞时间需错开15-30分钟,避免出现“集中爆发式”点赞。这些数字并非凭空捏造,而是基于对平台风控规则的反向推演——当你的点赞行为频率低于普通用户的“自然互动阈值”,系统便会将其归类为“正常社交行为”,而非营销推广。

二、“慢”的速度边界:从“安全线”到“效果线”的动态平衡

“慢刷点赞的速度究竟有多慢?”的答案,并非固定值,而是根据账号权重、名片权重、行业竞争环境动态变化的“变量”。新注册账号(尤其是无社交历史、无好友基础的“空号”)因信任度低,初始点赞速度必须更“慢”:首次点赞需在注册24小时后进行,单日点赞上限不超过5次,且优先点赞“强关联”名片(如同城、同行业、有共同好友的名片),通过1-2周的“养号”逐步提升账号权重,再逐步加快点赞速度。而对于权重较高的老账号(如注册半年以上、有日常社交互动、朋友圈活跃度正常),其“安全线”可适当放宽,单日点赞上限可提升至30次,间隔时间可缩短至20分钟,但仍需严格遵循“早中晚分散”原则。

名片的“权重”同样影响点赞速度。若目标名片本身已有较高互动(如已有100+点赞、20+评论),其“自然吸引力”较强,此时点赞速度可略快(如间隔15-20分钟),因为平台会认为“高互动内容更容易获得用户自发关注”;反之,若是一张“冷启动”名片(0点赞、0评论),过快的点赞反而会触发“异常流量”预警——平台算法会质疑:“为何一张无人关注的名片,能在短时间内获得大量点赞?”因此,对于低互动名片,初始点赞速度需控制在“单日3-5次、间隔4小时以上”,待点赞量突破20后,再逐步提速。

行业竞争的激烈程度,则是调整速度的“第三变量”。在竞争白热化的行业(如互联网、金融),用户对名片点赞的“阈值”更高——普通用户可能每天会收到50+张名片,其中只有10%会引发点赞。因此,在竞争行业中,“慢刷”需更极致:单日点赞上限不超过15次,间隔时间拉长至2-3小时,甚至采用“隔天点赞”策略(周一点赞后,周三再继续),通过“低频但持久”的互动,避免被海量营销信息淹没,反而让目标用户注意到“这张名片的点赞者似乎都是真实行业人”。

三、“慢”背后的逻辑:从“流量思维”到“用户思维”的运营升级

理解“慢刷点赞的速度究竟有多慢”,必须跳出“点赞=曝光”的流量思维,回归“点赞=信任”的用户逻辑。在社交平台中,点赞行为本质是“社交背书”——用户给一张名片点赞,等于向自己的社交圈宣告“我认可这个人的专业价值”。因此,“慢刷”的核心目的,不是单纯堆砌点赞数字,而是通过“慢”积累“真实感”,让点赞者与被点赞者之间形成“弱连接”,最终转化为“强合作”。

这种“慢”的智慧,体现在对“用户行为路径”的深度复刻。真实用户的点赞行为,往往不是“看到即点赞”,而是“浏览-思考-互动”的过程:用户可能先浏览名片的个人信息(如公司、职位、简介),再查看其近3条朋友圈内容,判断内容质量与自身需求的相关性,最后才决定是否点赞。因此,“慢刷”不能只关注“点赞速度”,还需配套“浏览停留时间”(如每次浏览名片需停留15-30秒)、“朋友圈互动”(如对1-2条朋友圈进行评论或点赞)等前置行为,让整个互动链路更自然。例如,某企业为推广销售人员的名片,会先安排员工“模拟潜在客户”:上午9点浏览名片并停留20秒,10点查看朋友圈并评论“您提到的XX方案很有启发”,下午2点再进行点赞——这种“有铺垫的点赞”,不仅速度更慢,且转化率比“无脑点赞”高出3-5倍。

“慢”的另一个价值,是“风险对冲”。平台的风控系统并非一成不变,而是持续迭代——从早期的“纯频率检测”,到现在的“行为链路分析+设备指纹识别+跨账号关联”,对“异常流量”的判定越来越精准。若一味追求“快”,即便短期内获得大量点赞,一旦平台算法更新,也可能面临“点赞清零、账号限流”的风险。而“慢刷”因节奏更贴近真实用户,具备更强的“抗风险能力”:即便某次点赞被系统误判,通过后续“自然互动”的补充,也能快速恢复账号权重。某社交运营机构的数据显示,采用“慢刷策略”的账号,其存活周期(未被限流的时间)是“快刷账号”的8-10倍,长期ROI(投资回报率)也更高。

四、“慢”的挑战与破局:在“合规”与“效率”间找到最优解

尽管“慢刷点赞”具备精细化运营的优势,但实践中仍面临诸多挑战。首当其冲是“效率与成本的矛盾”:若严格遵循“单日5次、间隔4小时”的慢刷节奏,为一张名片积累1000个点赞,需要200天(约6.5个月),远超企业“短期快速起量”的需求。许多企业因此陷入“要么违规快刷,要么低效慢刷”的两难。

破局的关键,在于“从‘纯人工慢刷’到‘智能辅助慢刷’的升级”。当前,部分头部运营机构已开始尝试“AI+人工”的混合模式:AI负责分析目标名片的行业属性、用户画像,自动生成“个性化互动脚本”(如对技术型名片优先点赞“行业干货”朋友圈,对销售型名片优先点赞“客户案例”朋友圈),并实时监控平台风控规则,动态调整点赞速度;人工则负责执行“高价值互动”(如深度评论、私信沟通),确保互动的真实性。这种模式下,AI将“慢刷”的标准化流程(如时间间隔、互动频次)效率提升50%,人工则聚焦“差异化价值”,两者结合既保证了“慢”的安全性,又缩短了“起量周期”——某企业通过该模式,将一张技术名片的点赞积累时间从6个月压缩至2个月,且未触发任何风控。

另一个挑战是“行业标准的缺失”。由于“慢刷点赞”处于“灰色地带”,市场上缺乏统一的操作规范,部分服务商为降低成本,采用“批量注册小号+集中时段点赞”的“伪慢刷”策略,看似“慢”,实则因账号权重低、行为模式单一,极易被平台识别。对企业而言,选择服务商时需重点考察其“账号质量”(如是否为实名认证老号)、“行为链路完整性”(是否包含浏览、评论等前置互动)以及“风控响应机制”(如遇到限流是否有应急预案),而非单纯比较“点赞单价”或“起量速度”。

慢刷名片点赞的速度究竟有多慢?答案藏在每一次点赞的时间间隔里,藏在每一次浏览的停留时长里,藏在每一次评论的真实内容里。它不是简单的数字游戏,而是社交运营从“流量收割”到“价值深耕”的必然选择——当企业愿意放下“速成执念”,以“真实用户”的节奏去“慢”下来,反而能在算法的迷宫中找到通往信任的路径。未来的社交增长,或许不在于“刷得多快”,而在于“刷得多像”——像一次偶然的相遇,像一次真诚的认可,像一次自然而然的合作邀约。这种“慢”,才是最高效的“快”。