在QQ社交生态中,名片赞作为个人形象与社交活跃度的直观体现,逐渐演变成一种“社交硬通货”。部分用户为快速提升名片赞数量,开始寻求手机QQ名片赞刷量软件的帮助。这类软件通过技术手段模拟人工互动或利用平台漏洞实现数据增长,但其背后涉及的技术逻辑、用户需求及潜在风险,值得深入剖析。本文将从刷量软件的核心类型、技术实现、用户需求动因、行业风险及发展趋势五个维度,系统探讨“手机QQ名片赞刷量软件有哪些”这一核心问题,并揭示其存在的深层价值与挑战。

一、手机QQ名片赞刷量软件的核心类型与技术逻辑

当前市面上的手机QQ名片赞刷量软件,根据技术原理和操作模式,可划分为三大主流类型,每类在实现路径、效率与风险上存在显著差异。

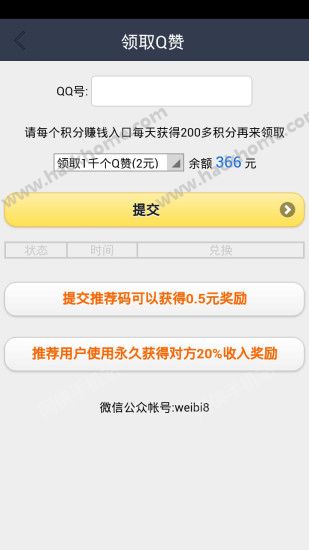

第一类是“人工互赞社群型”软件。这类软件以QQ群组为载体,用户通过加入特定互赞社群,与其他成员达成“点赞协议”——你为我QQ名片点赞,我为你回赞。群内通常设有管理员,通过机器人统计点赞次数,确保成员间“按劳分配”。其技术门槛较低,本质是社交关系的“人工量化”,优势在于操作简单、账号安全性较高(模拟真实用户行为),但缺点也十分明显:依赖用户主动参与,效率受社群活跃度限制,且难以大规模提升赞数(通常单次操作仅能获得几十至几百个赞)。这类软件多见于个人开发者搭建的小型社群,以“免费互助”为噱头吸引用户,实则通过后续引流变现(如推荐付费工具)。

第二类是“自动化脚本型”软件。这类软件通过编写脚本程序,模拟人工操作QQ客户端或网页版,实现自动向目标用户发送点赞请求。脚本可设定点赞频率、目标用户范围(如按地区、兴趣标签筛选)等参数,24小时不间断运行,效率远超人工互赞。其核心技术在于对QQ协议的逆向解析,通过抓取点赞接口数据包,模拟用户登录状态和操作指令。然而,这类软件的高效性也使其成为QQ风控系统的重点打击对象:一旦脚本行为被识别为异常(如点赞频率过高、目标用户集中),账号可能被临时限制功能或永久封禁。目前,这类软件多通过“会员制”盈利,用户按月付费购买脚本使用权,开发者频繁更新脚本以规避平台检测,形成“猫鼠游戏”。

第三类是“平台漏洞利用型”软件。这类软件通过挖掘QQ系统的安全漏洞(如接口权限漏洞、数据校验缺陷等),直接修改数据库中的点赞数量,或通过“空赞”技术(无需真实用户互动即可增加赞数)实现数据暴涨。其技术门槛最高,通常由黑客或专业团队开发,仅在暗网或小众渠道流通,价格昂贵(单次刷赞费用可达数百元)。尽管效率惊人,但风险也最大:不仅可能导致账号被封,还可能涉及侵犯平台权益,面临法律追责。近年来,腾讯已通过技术升级修复多数已知漏洞,此类软件已逐渐淡出主流市场,仅零星存在于黑产链条中。

二、用户需求动因:社交焦虑与数据价值的异化

手机QQ名片赞刷量软件的泛滥,本质是用户社交焦虑与数据价值异化的产物。在QQ这一以“熟人社交”为基础的平台中,名片赞数量被潜意识解读为“社交认可度”的量化指标,进而衍生出多重需求场景。

职场形象塑造是核心驱动力之一。部分求职者、销售人员或职场新人,通过提升QQ名片赞数量,塑造“人脉广”“受欢迎”的社交形象,以增强职场竞争力。例如,在添加潜在客户或面试官时,高赞数名片能传递“社交活跃”的信号,潜意识中提升对方信任度。

商业推广背书是另一重要场景。微商、自媒体从业者等群体,将QQ名片赞视为“产品吸引力”的间接证明——高赞数意味着“产品受认可”,从而吸引更多消费者关注。部分商家甚至直接将名片赞截图用于广告宣传,形成“数据即信任”的畸形认知。

社交补偿心理也不容忽视。对于现实中社交能力较弱或存在孤独感的用户,虚拟世界中的高赞数能带来心理满足感,弥补现实社交的缺失。这种“数据补偿”心理驱使部分用户沉迷刷量,形成“越刷越依赖”的恶性循环。

值得注意的是,用户对刷量软件的需求并非单纯追求“数字好看”,而是对“社交可见性”的焦虑。在信息爆炸的时代,QQ名片作为用户的“数字门面”,其数据表现直接影响他人对第一印象的判断,这种“数据焦虑”为刷量软件提供了生存土壤。

三、行业风险:从账号安全到社交信任的系统性危机

尽管手机QQ名片赞刷量软件能满足部分用户的短期需求,但其背后隐藏的风险已形成对个人、平台乃至社交生态的系统性冲击。

账号安全风险是用户最直接的威胁。无论是人工互赞社群还是自动化脚本,均需用户提供QQ账号密码或授权登录权限,这为账号盗取、信息泄露埋下隐患。部分恶意软件甚至会在用户不知情的情况下植入木马,窃取聊天记录、支付信息等敏感数据。据腾讯安全中心统计,2022年因使用第三方刷量软件导致的账号被盗事件同比增长37%,成为账号安全高危因素之一。

数据泡沫化削弱社交平台价值。当名片赞可通过技术手段“购买”,其作为“社交认可度”的指标意义便荡然无存。长期来看,数据泡沫会导致用户对平台互动数据产生普遍怀疑,形成“点赞无意义”的认知,进而降低平台活跃度。QQ作为拥有数亿用户的社交平台,其数据真实性的丧失,将直接损害平台生态的健康度。

法律合规风险不容忽视。根据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法规,通过技术手段伪造社交数据、传播虚假信息属于违法行为。2023年,江苏某科技公司因开发销售QQ刷量软件被警方查处,涉案金额达500万元,主犯因“非法经营罪”被判刑。这一案例表明,刷量软件已不再是“灰色地带”,而是明确的法律红线。

四、发展趋势:技术反制与用户理性回归的双重驱动

随着腾讯风控系统的升级和用户数据意识的觉醒,手机QQ名片赞刷量软件正面临“技术反制”与“用户理性”的双重挤压,行业呈现三大发展趋势。

技术反制能力持续增强。腾讯已通过AI行为识别、大数据分析等技术,构建“异常点赞检测模型”:通过分析点赞行为的频率、时段、目标用户分布等特征,精准识别刷量行为。例如,若某账号在1小时内为1000个不同用户点赞,或深夜频繁触发点赞操作,系统会自动触发风险预警,要求进行安全验证或限制功能。未来,随着生物识别(如人脸识别)登录的普及,脚本软件的“模拟登录”技术将面临更大挑战。

用户需求向“真实互动”转型。部分年轻用户已意识到刷量数据的虚假性,转而通过内容创作、社群运营等合法方式提升社交影响力。例如,通过分享优质动态、参与话题讨论,吸引真实用户点赞,这种“慢积累”方式虽然耗时较长,但能建立更稳固的社交关系。据QQ官方数据,2023年通过内容创作获得高赞的用户数量同比增长52%,反映出用户对“真实社交”的回归趋势。

行业监管趋严,小作坊加速出清。随着法律案例的增多和监管力度的加大,小型刷量软件开发商因缺乏技术实力和风险应对能力,正加速退出市场。而头部黑产团伙则转向更隐蔽的“数据服务”(如虚假粉丝、互动量),形成“产业链升级”。但无论如何,在“零容忍”的监管态势下,刷量软件的生存空间将不断压缩。

五、理性看待社交数据:拒绝“数据焦虑”,重建真实连接

手机QQ名片赞刷量软件的存在,折射出数字时代社交异化的困境:当数据成为社交价值的唯一衡量标准,人们便陷入“为数据而社交”的恶性循环。事实上,社交的本质是人与人之间的真实连接,而非冰冷的数字游戏。一个高赞数的名片,若缺乏真实的互动支撑,终将在时间的检验下失去意义。

对于用户而言,与其依赖刷量软件追求虚假的“社交繁荣”,不如通过真诚沟通、价值输出建立长期社交关系。例如,在QQ群中积极参与话题讨论,为好友动态留下有意义的评论,或通过线下活动深化线上关系。这些“慢动作”或许无法快速提升赞数,但能积累真正的社交资本——信任与认可。

对于平台方而言,需持续优化风控技术,同时引导用户树立正确的数据观。例如,在名片页面增加“互动质量”指标(如评论数、转发数),平衡“点赞数量”的权重,让用户更关注真实的社交互动而非单纯的数字。

归根结底,手机QQ名片赞刷量软件的泛滥,是技术便利性与人性弱点共同作用的结果。在数据与真实之间,唯有守住社交的本质,才能避免被数字异化,让每一次点赞都成为真诚的连接。