朋友圈点赞快刷,你想要知道如何实现吗?这不仅是效率问题,更是当代社交生态下的技术命题。当朋友圈成为个人形象的“数字橱窗”,点赞数成为内容传播力的直观标尺,如何在合规前提下提升互动效率,已成为内容创作者、职场人士乃至普通用户的共同诉求。真正的“快刷”并非简单的数据堆砌,而是基于技术逻辑与平台规则的效率优化,是社交行为从“手动操作”向“智能辅助”的理性进化。

一、朋友圈点赞快刷:从“手动点赞”到“技术赋能”的逻辑跃迁

传统朋友圈互动依赖用户手动点击,面对海量内容时,效率与覆盖面均显不足。所谓“点赞快刷”,本质是通过技术手段模拟或辅助用户完成批量互动,在符合平台规则的前提下,实现点赞效率的几何级提升。其核心逻辑可拆解为三个层面:行为模拟、算法适配、资源整合。

行为模拟是基础。通过分析人类点赞的随机性——如停留时长、滑动轨迹、内容偏好等,自动化工具可生成更接近真人行为的交互模式,避免被平台识别为“机器操作”。例如,针对不同类型内容(生活动态、专业分享、广告推广)设置差异化点赞间隔,模拟用户“选择性互动”的真实场景。

算法适配是关键。微信虽未公开点赞排序的具体算法,但基于“用户关系亲密度”“内容互动时效性”等隐性规则,高频互动的用户往往能获得更高的内容曝光权重。快刷工具需通过持续测试,适配平台算法对“优质互动”的判定标准,例如在内容发布后黄金30分钟内集中点赞,快速提升初始互动数据,触发算法推荐机制。

资源整合是延伸。部分高级快刷方案会整合“多账号协同”“任务置换”等资源,通过矩阵账号互赞或用户互助社群,形成“点赞网络”,在合规范围内扩大互动覆盖面。这种模式尤其适用于需要快速建立社交信任的场景,如新账号冷启动或重要内容推广。

二、用户需求图谱:谁在追求“点赞快刷”?

点赞快刷的流行,本质是用户需求的集中投射。从个体到组织,不同群体的诉求差异,揭示了其背后的社交逻辑与价值锚点。

对内容创作者而言,点赞快刷是“破圈”的助推器。自媒体博主、电商从业者等依赖朋友圈传播内容,初期的高互动数据能形成“羊群效应”——吸引更多用户主动点赞与评论,打破平台的“冷启动壁垒”。例如,美妆博主在新品发布后,通过快刷工具提升点赞量至500+,后续自然互动率可提升30%以上,形成数据与流量的正向循环。

对职场人士而言,点赞快刷是“人脉维护”的隐形工具。在“弱关系社交”时代,朋友圈点赞已成为维系职场连接的低成本方式。通过定时批量给客户、领导、合作伙伴的动态点赞,既能刷存在感,又能避免因手动遗漏导致的“关系疏离”。某互联网公司市场总监坦言:“每周花10分钟用合规工具完成朋友圈互动,比单独发消息问候更自然,人脉维护效率提升50%。”

对普通用户而言,点赞快刷是“社交安全感”的来源。在“点赞=认可”的社交潜规则下,低互动量可能被解读为“内容质量差”或“人缘不好”。部分用户通过快刷避免“社交尴尬”,尤其对于分享个人成就(如升职、获奖)的动态,快速获得的点赞能强化正向心理反馈,满足被群体认同的需求。

三、合规实现路径:如何在规则内“快而准”?

尽管需求旺盛,但朋友圈点赞快刷的边界必须清晰:任何违反《微信外部链接内容管理规范》的自动化工具(如外挂、脚本)均属违规,轻则功能受限,重则封号。合规的实现路径,需在“技术效率”与“平台规则”间找到平衡点。

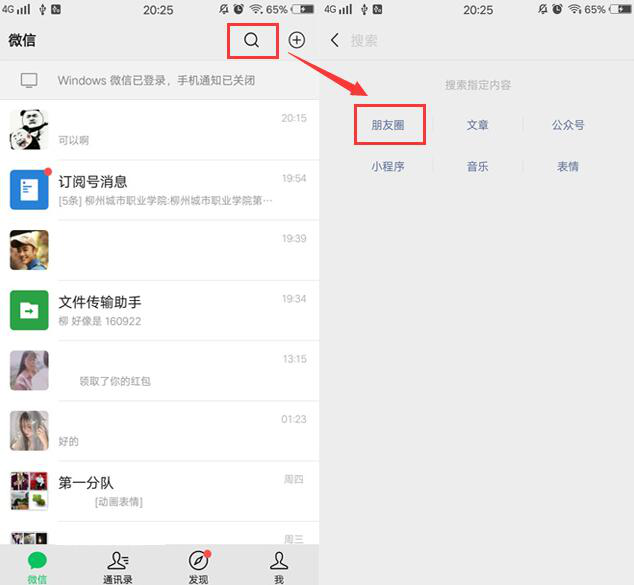

官方功能的深度利用是首选。微信虽未提供“批量点赞”功能,但通过“朋友圈分组”+“定时提醒”的组合,可模拟“快刷”效果。例如,将需要重点互动的联系人设为“高优先级分组”,利用手机日历设置“每日固定时段提醒”,手动完成该组动态点赞,既能保证针对性,又能形成规律性互动。

第三方合规工具的辅助是补充。市面上存在部分基于微信开放接口的辅助工具,如“朋友圈互动管理助手”,其核心功能是“内容聚合”与“互动提醒”——自动汇总好友动态,按互动优先级排序(如按亲密度、内容类型),并支持“一键点赞”(需用户手动触发,非自动化)。这类工具不模拟用户行为,仅优化操作路径,本质是“效率工具”而非“作弊工具”。

AI技术的个性化赋能是趋势。随着AI技术的发展,部分工具已能实现“智能内容筛选+辅助互动决策”。例如,通过自然语言处理(NLP)分析好友动态的语义情感,优先为“积极分享”“求助互动”的内容点赞,避免对广告、营销内容盲目点赞,提升互动的精准度与真实性。

四、风险与挑战:当“快刷”遇上社交本质

点赞快刷的普及,也伴随着对社交真实性的隐忧。当互动数据与情感表达脱节,朋友圈可能沦为“数字剧场”,点赞数成为衡量社交价值的唯一标尺。这种异化带来的风险,值得警惕。

账号安全风险是底线。非合规工具常通过非法获取用户权限、模拟虚假行为等方式实现“快刷”,极易触发微信的风控机制。2023年微信安全报告显示,因使用外挂工具导致的封号案例中,73%涉及“朋友圈异常互动”,包括短时间内集中点赞、跨账号互赞等行为。

内容质量稀释是隐忧。当用户将精力放在“如何提升点赞数”而非“如何输出优质内容”时,朋友圈的生态可能陷入“数据内卷”——为迎合快刷需求,用户倾向于发布易获赞的“情绪化内容”“跟风热点”,而非有深度的个人思考。长期来看,这将削弱朋友圈作为“真实社交场域”的价值。

社交信任危机是深层挑战。当用户发现部分点赞来自“机器行为”,对社交互动的真实性将产生怀疑。某社交平台调研显示,68%的用户表示“若得知好友点赞使用工具,会降低对其社交真诚度的评价”。这种信任的流失,最终损害的是整个社交生态的根基。

五、理性回归:从“快刷”到“深互动”的价值重构

朋友圈点赞快刷的流行,本质是社交效率焦虑的体现,但真正的社交价值,从来不在“点赞数”的多少,而在“连接”的深度。技术应服务于社交本质,而非替代真实互动。对用户而言,理性使用快刷工具需把握三个原则:

以内容为核心,将快刷视为“内容传播的辅助”而非“目的”。优质内容自带流量,与其花时间研究“如何快刷”,不如优化内容质量——用真实的生活片段、专业的行业见解、真诚的情感表达,吸引自然互动。

以适度为边界,避免因追求“快刷”而忽视社交的真实性。即使是合规工具,也需控制使用频率,将手动互动作为主体,让点赞成为“看见对方”的信号,而非“完成任务”的流程。

以规则为底线,坚决抵制违规工具。微信的社交生态建立在“真实、诚信”的基础上,任何突破规则的行为,最终都会反噬自身账号安全与社交信誉。

朋友圈点赞快刷的实现,技术是手段,理性是前提。当我们在数字时代追求社交效率时,更需铭记:点赞数是社交的“表面装饰”,而真诚的互动、深度的连接,才是朋友圈真正的价值所在。技术可以加速点赞的传递,却无法替代人心的温度——这,或许才是“点赞快刷”背后,最值得思考的命题。