社交平台上,点赞作为最基础的互动形式,承载着用户对内容的认可与情感连接。然而,当“点赞”脱离主动意愿,变成他人“刷”出的痕迹时,这种连接便可能演变为干扰。近年来,“如何取消别人刷的点赞”成为不少用户关注的焦点——这不仅是技术操作层面的需求,更是对社交体验自主权与隐私边界的追问。要解答这一问题,需先理解“他人刷的点赞”的本质,再结合主流社交平台的功能逻辑,探索可行的管理路径,并在此基础上思考社交互动中“控制权”与“真实性”的平衡。

一、“他人刷的点赞”:从互动干扰到隐私隐忧

在社交生态中,“刷的点赞”通常指非用户主动操作、由第三方(如营销号、恶意用户或自动化程序)未经授权代为完成的点赞行为。这类点赞可能源于恶意营销(如通过大量虚假账号为内容引流)、情感操控(如用虚假互动制造“受欢迎”的假象),甚至是数据窃取(通过异常点赞行为收集用户社交关系)。对内容接收者而言,这些非自愿的点赞不仅可能引发不必要的社交尴尬(如被他人误解为“自导自演”),更可能暴露个人社交动态的隐私——当陌生人或不想关联的人通过“刷赞”进入自己的互动场景,用户的社交边界便被悄然突破。

更深层次看,“取消别人刷的点赞”的需求,本质是用户对社交自主权的捍卫。社交平台的核心价值在于“连接”,但连接的前提是“可控”。用户有权决定谁可以与自己互动、以何种方式互动,而非被动接受非授权的“侵入”。这种需求的兴起,也反映了当前社交平台在“互动真实性”与“用户隐私保护”上的短板——当平台无法有效过滤异常点赞行为时,用户便需要主动寻求“清理”与“屏蔽”的解决方案。

二、主流社交平台的“点赞管理”功能:从被动接受到主动控制

面对用户对“他人刷的点赞”的管理需求,主流社交平台逐步推出了针对性功能,尽管实现方式与覆盖范围存在差异,但核心逻辑均为“赋予用户对点赞互动的知情权与控制权”。以下结合具体平台分析当前可行的操作路径:

1. 点赞可见性设置:从“公开”到“定向”的权限收缩

微信朋友圈作为国内最具代表性的社交场景,虽未直接提供“取消他人点赞”的功能,但通过“朋友圈权限”设置实现了间接控制。用户可在“隐私设置”中开启“允许朋友查看朋友圈的范围”或“不让他(她)看”,从源头限制特定用户对自己动态的访问权限——无法查看动态自然无法进行点赞操作。此外,若发现某用户频繁通过“刷赞”方式互动,可通过“删除好友”或“拉黑”阻止其后续行为,这种“釜底抽薪”的方式虽显直接,但能有效隔绝非自愿互动。

微博则提供了更精细的“互动管理”选项。在“隐私设置-互动设置”中,用户可开启“隐藏互动功能”,选择“隐藏我的点赞”或“隐藏谁给我点赞”。若需针对特定用户,还可使用“屏蔽”功能——被屏蔽用户无法对自己的内容进行点赞、评论等操作,且其行为不会在公开场景中显示。对于营销号或恶意账号,微博还支持“举报异常点赞行为”,平台审核后可能对违规账号进行限权或封禁,从生态层面减少“刷赞”源头。

2. 点赞记录管理:从“模糊”到“透明”的追溯与清理

抖音、小红书等内容平台更强调“点赞记录”的可视化管理。用户可在个人主页的“喜欢”或“点赞”入口查看所有点赞过的内容,并支持“取消点赞”——这一功能虽主要用于管理自身行为,但反向为“识别异常点赞”提供了依据。例如,若发现某条从未浏览过的内容被点赞,或短时间内出现大量来自陌生账号的点赞,可通过“取消点赞”清理痕迹,并结合“屏蔽账号”防止后续干扰。

值得注意的是,部分平台(如Instagram)已试点“点赞隐私模式”,允许用户选择对其他用户隐藏自己的点赞记录。这种设计虽不直接解决“他人刷的点赞”问题,但通过降低点赞的“可见性”,减少了异常点赞带来的社交压力,间接提升了用户对互动的控制感。

3. 第三方工具与人工干预:技术辅助与人工审核的补充

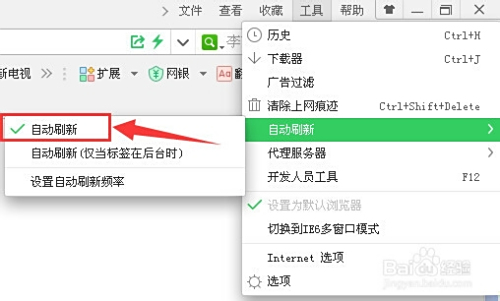

在平台原生功能尚未覆盖的场景下,部分用户会借助第三方工具管理点赞,但需警惕此类工具的安全风险。例如,某些浏览器插件可帮助用户批量“取消点赞”,但可能涉及账号信息泄露;此外,人工干预仍是重要补充——若发现大规模“刷赞”行为,可直接联系平台客服,提供异常点赞的账号、时间等证据,申请人工介入处理。

三、功能背后的挑战:技术、伦理与用户体验的平衡

尽管社交平台已推出多项“点赞管理”功能,但“如何取消别人刷的点赞”仍面临诸多现实挑战,这些挑战既涉及技术实现,也关乎平台责任与用户权益的边界。

1. 技术识别的难度:“正常互动”与“异常点赞”的模糊边界

“刷的点赞”的核心特征是“非自愿”与“批量性”,但技术层面难以精准区分“正常互动”与“异常行为”。例如,朋友之间为表达支持的连续点赞,与营销号的批量点赞,在数据表现上可能高度相似;用户主动委托他人帮忙点赞(如活动拉票),与恶意“刷赞”的界限也较为模糊。这种识别难度导致平台在拦截“异常点赞”时,可能误伤正常互动,影响用户体验。

2. 平台责任与用户需求的博弈:功能设计的“取舍逻辑”

平台对“点赞管理”功能的投入,本质是“商业利益”与“用户需求”的平衡。一方面,过度强调“点赞控制”可能降低平台的互动数据活跃度,影响广告价值;另一方面,若忽视用户对“真实互动”的需求,又会导致用户流失。例如,早期微信朋友圈未设置“点赞可见”功能,正是为了鼓励公开互动、增强社交连接;而后续逐步开放权限,则是对用户隐私需求妥协的结果。这种“取舍”使得功能更新往往滞后于用户需求。

3. 用户认知与操作的门槛:功能“可用”不等于“易用”

即便平台推出相关功能,用户的使用意愿与能力仍是关键。例如,微博的“互动设置”选项隐藏在三级菜单中,许多用户甚至不知其存在;抖音的“取消点赞”操作需逐条手动完成,面对海量异常点赞时效率低下。此外,老年用户或数字素养较低的人群,可能因操作复杂而放弃使用功能,导致“点赞管理”沦为少数人的“特权”。

四、未来趋势:从“被动清理”到“主动防御”的社交生态进化

随着用户对社交自主权意识的提升,“如何取消别人刷的点赞”将不再局限于个体操作,而是推动社交平台在功能设计与生态治理上的深层变革。未来,这一领域可能呈现三大趋势:

1. 智能化识别与干预:AI技术提升“异常点赞”过滤效率

人工智能将成为识别“刷的点赞”的核心工具。通过机器学习分析点赞行为的时间分布、账号特征、内容关联性等多维度数据,平台可更精准地标记异常点赞,并自动提供“一键取消”“屏蔽账号”等选项。例如,若某账号在短时间内对同一用户的不同内容进行批量点赞,系统可判定为“异常行为”并触发预警,用户确认后即可批量处理,大幅降低操作成本。

2. 隐私优先的设计理念:“默认私密”成为互动新范式

未来的社交平台可能更强调“隐私默认”原则——新用户注册时,点赞功能默认设为“仅自己可见”或“仅好友可见”,需用户主动开启“公开点赞”。这种设计从源头减少非自愿曝光,降低“刷赞”带来的干扰。同时,平台可能推出更精细的“互动权限分级”,允许用户按“陌生人”“好友”“特定分组”设置点赞权限,实现“千人千面”的社交控制。

3. 生态治理与用户共治:构建“真实互动”的社区共识

“刷的点赞”的治理不能仅依赖技术,还需建立平台与用户共治的生态机制。例如,平台可开放“异常点赞举报通道”,对核实违规的账号实施“点赞限权”(如单日点赞数量上限、禁止对新账号点赞等);同时,通过社区公约倡导“真实互动”文化,引导用户主动抵制“刷赞”行为。从“个体清理”到“生态净化”,社交平台才能真正成为“真实连接”的空间。

社交平台上的“点赞”,本应是心意的自然流露,而非数据游戏的筹码。当“如何取消别人刷的点赞”成为用户的主动追问,背后是对“可控社交”的渴望,对“真实互动”的珍视。对平台而言,回应这一需求不仅是技术升级的课题,更是重构社交信任的责任——唯有赋予用户对互动的绝对控制权,让每一份点赞都源于自愿,社交生态才能真正回归“连接”的本质。对用户而言,主动了解并运用平台功能,合理捍卫自己的社交边界,也是参与健康社交生态建设的重要方式。在这场“控制权”与“真实性”的博弈中,平台与用户的同向而行,终将让社交回归纯粹与温暖。