空间自动刷主页赞,指的是通过技术手段或第三方工具,在QQ空间等社交平台上模拟用户操作,对指定主页内容(如说说、日志、相册动态等)进行批量、自动化的点赞行为。这一现象本质上是社交平台数据造假的一种形式,背后折射出用户对社交认同的异化需求、平台治理的技术博弈,以及社交生态真实性与商业价值之间的深层矛盾。从技术实现到用户动机,从平台规则到社会影响,空间自动刷主页赞绝非简单的“技术小把戏”,而是数字社交时代下个体行为、平台逻辑与商业逻辑交织的复杂产物。

一、技术实现:从脚本工具到“黑产”链条

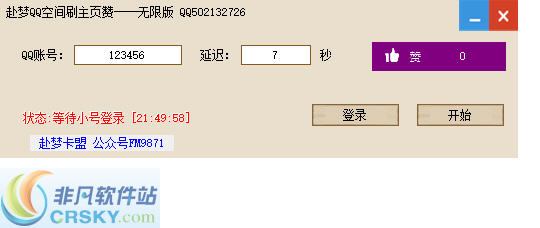

空间自动刷主页赞的核心是自动化技术的应用。早期,用户可能通过编写简单的脚本程序,模拟点击“赞”按钮的HTTP请求,实现批量点赞。这类脚本通常基于QQ空间的网页端或移动端API接口,通过抓取用户登录态(如cookie、token)来模拟合法用户操作。但随着平台反作弊机制的升级,简单的脚本容易被识别(如短时间内集中点赞、IP地址异常等),催生了更隐蔽的技术方案。

当前主流的刷赞工具多采用“分布式多节点”技术:通过大量虚拟手机或云服务器,模拟不同地理位置、不同设备的用户行为,每个节点以随机时间间隔、随机顺序进行点赞,形成“自然点赞”的假象。部分黑产团伙甚至利用恶意程序控制大量“肉鸡”(被入侵的私人设备),在用户不知情的情况下为其账号点赞,进一步降低技术门槛和操作成本。此外,还有工具结合AI技术,通过模拟不同用户的行为习惯(如点赞停留时长、浏览路径),绕过平台的行为分析模型。

这些技术的存在,本质上是利用了社交平台“点赞”功能的技术漏洞。平台虽不断升级风控系统,但“道高一尺,魔高一丈”的博弈始终存在——技术的迭代让刷赞行为从“人工手动”走向“全自动”,从“单账号操作”发展为“产业链化运作”,形成了“工具开发-账号贩卖-数据服务”的完整黑产链条。

二、用户动机:从“社交焦虑”到“数据崇拜”

刷赞行为的泛滥,离不开用户深层需求的驱动。在社交平台中,“点赞”不仅是情感互动的符号,更成为衡量社交价值、内容影响力的重要指标。这种“数据崇拜”催生了用户的三大核心动机:

其一,满足社交认同需求。 心理学研究表明,人类对“被看见”“被认可”有本能渴望。当主页点赞数成为“受欢迎程度”的直接体现,部分用户便通过刷赞营造“高人气”假象,以缓解社交焦虑——比如学生党希望自己的动态获得同学关注,职场人士试图通过高点赞塑造“人脉广”的形象。这种“数据面具”背后,是对真实社交能力的替代性补偿。

其二,追逐商业利益。 对内容创作者、商家而言,高点赞数是流量变现的“敲门砖”。平台算法往往将点赞量作为内容推荐的重要权重,高点赞内容更容易获得曝光,进而吸引粉丝、广告合作或商品销售。例如,微商通过刷赞打造“爆款产品”假象,诱导消费者下单;自媒体创作者用虚假数据提升账号估值,实现“涨粉-接单”的商业闭环。此时,“赞”已脱离情感属性,沦为赤裸裸的商业工具。

其三,应对“算法内卷”。 部分用户发现,即使内容优质,若初始点赞量过低,也可能因“冷启动”不足而被算法埋没。于是,“先刷赞再自然传播”成为部分创作者的“生存策略”——用虚假数据“激活”算法推荐,撬动真实流量。这种“劣币驱逐良币”的循环,进一步加剧了刷赞行为的蔓延。

三、平台治理:在“反作弊”与“用户体验”间平衡

面对刷赞行为,平台始终处于“堵”与“疏”的矛盾中。QQ空间作为国内早期社交平台之一,早已将刷赞纳入重点打击对象,通过技术手段和规则约束双管齐下:

技术上,平台建立了多维度的风控模型:一是基于行为特征的识别(如点赞频率、设备指纹、IP地址异常);二是基于内容逻辑的判断(如低质量内容突然获得高点赞、点赞用户与内容受众不匹配);三是引入用户举报机制,通过人工审核核实异常数据。一旦发现刷赞行为,平台通常会采取“降权限流”“清空虚假数据”“短期封禁”等处罚措施。

规则上,平台在用户协议中明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非正常手段提升内容数据”,并将刷赞定义为“作弊行为”。然而,治理难度依然存在:一方面,黑产技术迭代速度快,平台需持续投入研发成本;另一方面,过度严格的审核可能误伤正常用户(如多人同时为同一内容点赞),影响用户体验。这种“既要打假,又要保真”的平衡,考验着平台治理的智慧。

四、生态影响:当“真实”让位于“虚假”

空间自动刷主页赞的泛滥,正在侵蚀社交生态的根基——真实性。点赞本是用户真实情感的自然流露,但当它可被技术“生产”,社交互动便失去了温度。对普通用户而言,长期接触虚假数据会降低对平台的信任:当发现高赞内容可能是“刷出来”的,用户对优质内容的判断力会逐渐钝化,甚至产生“何必认真”的犬儒心态。

对内容生态而言,刷赞行为扭曲了“优质内容胜出”的机制。低质内容通过刷赞获得流量,挤压优质内容的生存空间,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。长期以往,平台内容库可能被“数据泡沫”填满,用户难以获取有价值的信息,最终导致平台活跃度下降。

更深层次看,刷赞行为反映了数字时代“量化崇拜”的异化。当“点赞数”“粉丝数”成为衡量个人价值或商业价值的唯一标准,人们便容易陷入“数据竞赛”的焦虑,忽视真实社交关系的构建和内容质量的提升。这种异化不仅存在于QQ空间,更蔓延至整个社交网络——它提醒我们:技术可以放大数据,却无法替代真实。

五、破局之路:回归社交的本质价值

空间自动刷主页赞的现象,本质上是数字社交发展中的“阵痛”。要破解这一难题,需平台、用户与社会的共同努力:

对平台而言,需持续升级反作弊技术,同时优化内容推荐机制,降低“唯数据论”的权重。例如,引入“互动深度”(如评论、转发质量)作为评价指标,让真实用户的声音被听见;建立更透明的数据展示规则,让用户能区分“自然流量”与“虚假流量”。

对用户而言,需理性看待社交数据,警惕“数据至上”的陷阱。真正的社交价值,不在于点赞数的多少,而在于内容的真实性和互动的深度。与其沉迷于“刷赞”营造的虚假繁荣,不如静下心创作优质内容,用心经营真实的社交关系。

对社会而言,需倡导健康的社交文化,抵制“流量至上”的价值观。媒体、教育机构等应加强对“数据真实性”的科普,让公众认识到:虚拟世界的“赞”,永远抵不过现实中的认可与尊重。

归根结底,空间自动刷主页赞的背后,是技术、人性与商业逻辑的碰撞。唯有让社交回归“连接真实”的本质,让数据服务于人的情感需求,而非绑架人的行为选择,数字社交才能真正成为温暖的精神家园,而非冰冷的数据战场。