腾讯的刷赞业务在社交媒体平台上的合法性如何?这一问题直指当前数字生态中数据真实性与合规性的核心矛盾。需明确的是,腾讯作为头部社交媒体平台(如微信、视频号、QQ空间等)的运营方,其自身从未公开推出或授权任何“刷赞”服务,所谓“腾讯的刷赞业务”更多指向第三方违规主体利用腾讯平台进行的虚假流量操作,而这类行为的合法性,需从法律法规、平台规则与行业伦理三重维度进行深度剖析。事实上,任何形式的刷赞行为均已构成对平台规则与国家法律法规的双重违反,其非法性不仅体现在对社交媒体生态的破坏,更触及了数据安全与公平竞争的法律底线。

一、概念澄清:腾讯与“刷赞业务”的真实关系

要探讨“腾讯的刷赞业务合法性”,首要厘清的是主体界定。腾讯的核心业务是社交媒体平台的建设与运营,其商业模式依赖真实用户互动产生的广告价值、内容生态增值等,虚假数据(如刷赞、刷量)与平台长期利益存在根本冲突。因此,腾讯并非刷赞业务的提供方,而是规则的制定者与违规行为的打击者。根据腾讯官方披露的《微信外部链接内容管理规范》《视频号社区自律公约》等文件,明确禁止“通过第三方工具或虚假手段提升内容互动量(包括点赞、评论、分享等)”,违者将面临内容下架、功能限制乃至封号处罚。所谓“腾讯的刷赞业务”,实为部分用户对平台生态的误解,或个别第三方服务商打着“腾讯合作”旗号进行的违规营销,其本质与腾讯无关,却因平台的高流量属性而被误读。

二、法律法规层面:刷赞行为已触碰法律红线

从法律视角审视,社交媒体平台上的刷赞行为绝非简单的“违规操作”,而是明确的法律禁止行为。我国《网络安全法》第二十四条明确规定:“网络运营者为用户办理网络接入、域名注册服务,办理固定电话、移动电话等入网手续,或者为用户提供信息发布、即时通讯等服务,在与用户签订协议或者确认提供服务时,应当要求用户提供真实身份信息。”《互联网信息服务管理办法》第十五条也指出,互联网信息服务提供者不得“制作、复制、发布、传播含有虚假信息、破坏社会稳定的信息”。刷赞行为通过技术手段伪造虚假用户互动数据,本质是对“真实身份信息”与“真实信息内容”的扭曲,违反了网络实名制与信息真实性原则。

此外,《反不正当竞争法》第八条将“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”列为禁止行为。在社交媒体场景中,商家或个人通过刷赞提升内容“受欢迎度”,本质上属于虚假宣传,若因此获取商业利益(如带货、广告合作),更构成对其他经营者的不正当竞争。2023年,市场监管总局发布的《关于查处网络营销违法行为典型案例》中,已明确将“刷单炒信、刷赞刷量”列为重点打击对象,多家企业因通过第三方平台购买虚假点赞被处以数十万元罚款,这为刷赞行为的非法性提供了实践佐证。

三、平台规则层面:腾讯的技术治理与责任边界

作为社交媒体平台,腾讯对刷赞行为的治理不仅基于法律义务,更是维护生态健康的必然选择。在平台规则层面,腾讯构建了“事前预防-事中拦截-事后处罚”的全链路治理体系:通过AI算法识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、同一IP批量操作、非正常用户路径访问等),实时拦截虚假流量;建立用户信用分机制,对频繁违规账号进行降权处理;同时,通过“腾讯安全”平台向第三方开放数据核验接口,帮助广告主、品牌方识别虚假互动数据。这些措施表明,腾讯对刷赞行为的“零容忍”态度,既是平台自治的体现,也是履行《网络信息内容生态治理规定》中“网络信息内容服务平台应当履行信息内容管理主体责任”的法定要求。

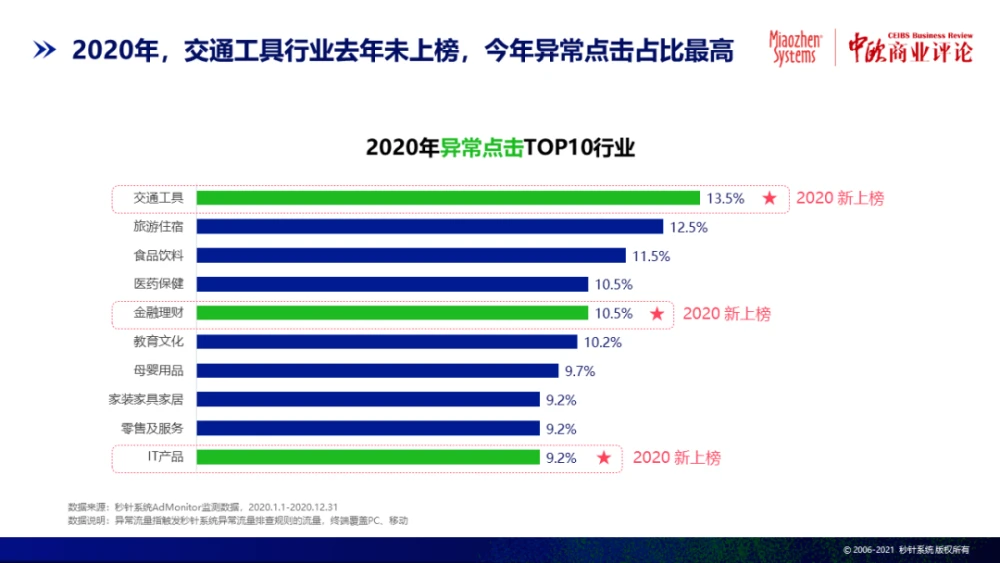

值得注意的是,平台治理的难点在于“道高一尺,魔高一尺”的技术对抗。部分第三方服务商通过模拟真实用户行为(如使用境外IP、分散设备注册、人工点赞等)规避平台检测,增加了治理难度。但腾讯正通过“图神经网络”“行为序列分析”等AI技术持续升级风控能力,2022年视频号团队公开数据显示,其通过AI系统识别并拦截的虚假点赞量已超日均2亿次,这一数据印证了平台在打击刷赞上的技术投入与决心。

四、行业影响与挑战:虚假流量如何侵蚀社交媒体价值

刷赞行为的非法性,不仅体现在法律与规则的禁止,更在于其对社交媒体核心价值的破坏。社交媒体的本质是“人的连接”,真实互动是构建信任、传递价值的基础。当点赞、评论等数据被虚假流量充斥,用户对平台内容的信任度将大幅下降,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环:优质内容因缺乏虚假流量曝光而被淹没,低质甚至违规内容通过刷赞获得流量倾斜,最终损害平台的内容生态与健康度。

对广告主与品牌方而言,刷赞行为更直接造成经济损失。某第三方调研显示,2023年国内社交媒体广告市场中,约15%的预算被用于购买虚假流量,相当于百亿元级的资源浪费。广告主基于虚假点赞数据评估内容效果,不仅无法触达真实目标用户,更可能因“数据造假”引发品牌信誉危机。腾讯作为平台方,虽可通过“广告反作弊系统”降低广告主的损失,但虚假流量对平台商业信誉的侵蚀,已成为行业共同的痛点。

五、用户与第三方的法律责任:从“违规”到“违法”的边界

在腾讯的生态中,参与刷赞行为的用户与第三方服务商同样需承担相应责任。对个人用户而言,若仅为提升个人内容曝光而购买刷赞服务,可能面临平台警告、内容删除、功能限制等处罚;若利用刷赞进行商业欺诈(如虚假带货、诱导投资),则可能触犯《治安管理处罚法》甚至《刑法》,构成诈骗罪。对第三方服务商而言,其通过技术手段为用户提供刷赞服务,已涉嫌违反《电子商务法》关于“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息”的规定,情节严重的可被吊销营业执照,并处以罚款。

腾讯在治理过程中,不仅对违规用户进行处罚,还会通过法律手段追究第三方服务商的责任。2021年,腾讯曾起诉某刷赞平台,法院最终判决该平台赔偿腾讯经济损失及合理费用共计500万元,这一案例为行业树立了“平台可依法打击刷赞产业链”的标杆。

六、深度反思:社交媒体回归真实的价值路径

腾讯的刷赞业务合法性问题,本质是数字时代“流量价值”与“真实价值”的博弈。在资本与算法的驱动下,部分参与者试图通过虚假流量快速变现,却忽视了社交媒体作为“公共信息空间”的社会属性。事实上,国家对数据真实性的重视、平台对生态健康的维护、用户对优质内容的追求,共同指向了同一个方向:唯有回归真实,社交媒体才能实现可持续发展。

对腾讯而言,持续升级技术治理能力、完善用户信用体系、加强与监管部门的协同,是打击刷赞行为的必然选择;对用户与商家而言,摒弃“流量至上”的短视思维,通过优质内容与真实互动积累长期价值,才是数字时代的生存之道。当虚假流量被彻底清除,社交媒体才能真正成为连接人与人、信息与价值的桥梁,而这,正是平台方、用户与监管部门共同追求的终极目标。