在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“点赞”早已超越简单的互动符号,演变为表达态度、塑造形象的重要载体。随之而来的“个性赞”需求——那些突破系统默认、带有定制化标签或独特视觉效果的点赞互动——让不少苹果用户开始关注:苹果手机上能找到刷个性赞的软件吗? 这个问题的答案,不仅涉及技术可行性,更牵扯到平台规则、数据安全与社交生态的深层逻辑。

一、从“普通点赞”到“个性赞”:需求背后的社交心理演变

点赞的本质是“快速反馈”,而“个性赞”则是用户对“差异化表达”的追求。当默认的红心❤️或大拇指👍无法满足用户对“独特感”的需求时,带有自定义文案(如“太绝了”“学到了”)、动态效果(如烟花、弹幕)或专属符号(如✨、🔥)的点赞应运而生。这种需求在年轻群体中尤为显著:他们希望通过点赞传递更精准的情绪,或在朋友圈、微博等社交场域中建立“人设标签”——比如用文艺风格的点赞彰显品味,或用幽默互动活跃气氛。

然而,苹果iOS系统的封闭性,让这种需求的实现路径变得复杂。与安卓系统不同,iOS对第三方应用的权限管控严格,尤其限制了对社交平台数据的直接调用。这意味着,任何“刷个性赞”软件若想实现“自动点赞”“自定义点赞样式”,都必须突破系统与平台的双重壁垒,而这恰恰是合规性与安全性的“雷区”。

二、iOS生态的“围墙”:为何“刷个性赞软件”难以立足?

苹果手机的核心竞争力之一,便是其封闭而安全的生态系统。从App Store的审核机制到iOS系统的沙盒架构,每一层设计都在为用户数据与隐私保驾护航。这种“围墙”也决定了“刷个性赞软件”难以在官方渠道存活。

首先,平台规则的严格禁止。无论是微信、微博,还是Instagram、TikTok,所有主流社交平台的服务条款均明确禁止“自动化工具”或第三方软件干预用户互动行为。例如,微信禁止任何“外挂”或“插件”实现自动点赞、评论,违者可能面临封号风险。苹果App Store的审核指南同样要求,应用不得“干扰其他应用的正常运行”或“违反平台政策”。这意味着,即使开发者开发出“刷赞软件”,也难以通过App Store的审核,用户无法通过官方渠道下载。

其次,技术实现的底层限制。iOS系统的沙盒机制(Sandboxing)确保了每个应用的数据相互隔离,第三方应用无法直接访问或修改社交平台的点赞功能。若要实现“刷赞”,软件必须通过“逆向工程”破解社交平台的API接口,或要求用户开放账号权限——这两种方式均涉及违法违规:前者可能侵犯平台知识产权,后者则可能导致用户账号被盗、隐私泄露。

最后,数据安全的潜在风险。网络上声称能“刷个性赞”的非官方渠道(如描述文件、企业证书安装的“测试版”应用),往往暗藏木马或恶意代码。这类应用通常会要求用户输入社交账号密码,或获取通讯录、相册等敏感权限,一旦安装,个人信息可能被窃取或用于非法交易。苹果虽然通过“企业证书”管理机制打击违规应用,但仍有不法分子利用漏洞散播风险软件,用户稍有不慎便可能“中招”。

三、灰色地带的“擦边球”:虚假个性赞的陷阱与代价

尽管合规渠道难以找到“刷个性赞软件”,但网络上仍存在一些“擦边球”服务:比如通过“脚本机器人”模拟人工点赞,或利用平台漏洞实现“批量点赞”。这些服务往往打着“定制化”“高权重”的旗号,吸引用户付费购买,但其背后隐藏着多重风险。

其一,账号封禁的风险。社交平台对异常点赞行为的监测日益精准。短时间内大量来自陌生账号的“个性赞”,会被系统判定为“刷量”行为,轻则点赞内容被隐藏,重则账号被限制功能或永久封禁。对于依赖社交平台进行商业运营的用户(如博主、商家)而言,这种“因小失大”的代价尤为沉重。

其二,“个性赞”的虚假性。真正的社交互动,建立在“真实用户+真实情绪”的基础上。通过机器人刷出的“个性赞”,即便文案再独特、效果再炫酷,也只是数据泡沫——无法带来真实的粉丝增长、内容传播,反而可能让用户陷入“自我感动”的误区,忽视优质内容创作的重要性。

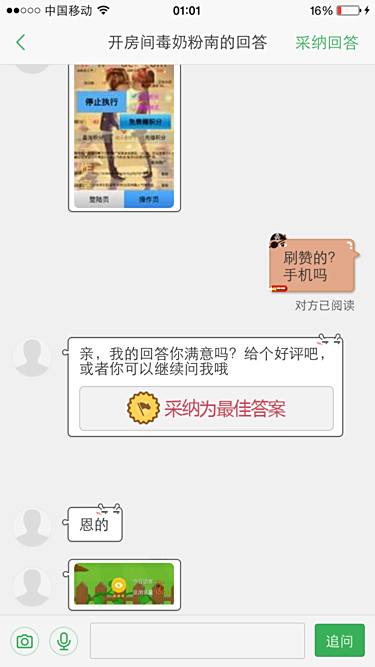

其三,产业链的黑色链条。部分“刷赞服务”背后,可能涉及“养号”“盗号”等黑色产业。不法分子通过盗取普通用户账号,组成“点赞机器人网络”,再以低价出售给需求方。这种模式不仅破坏了社交平台的生态平衡,更让普通用户的账号安全岌岌可危。

四、回归本质:在合规框架下实现“个性互动”的价值

既然“刷个性赞软件”在苹果手机上难以立足且风险重重,用户是否只能被动接受“千篇一律”的默认点赞?答案并非如此。事实上,苹果与社交平台正在通过官方渠道,逐步开放“个性互动”的合规路径。

例如,微信推出的“拍一拍”自定义功能,允许用户设置个性化的回复语(如“拍了拍我的钱包并说它瘦了”),本质上是一种“场景化个性点赞”;Instagram则允许用户选择不同的点赞动画效果(如爱心飘散、烟花绽放),在视觉层面满足个性化需求;部分短视频平台还支持“点赞+评论”组合互动,用户可以通过一句简短的话搭配点赞,传递更丰富的情绪。

这些官方功能的设计逻辑,恰恰印证了一个核心观点:个性互动的价值,在于“真实表达”而非“数量造假”。与其依赖第三方软件“刷”虚假的个性赞,不如善用平台已有的工具,在规则内实现独特的互动体验。对于苹果用户而言,iOS系统的封闭性虽然限制了“外挂”软件的生存空间,但也为用户提供了一个相对纯净的社交环境——无需担心账号被盗、数据泄露,只需专注于内容创作与真实连接。

五、结语:拒绝“捷径”,让个性在真实互动中闪光

回到最初的问题:苹果手机上能找到刷个性赞的软件吗?从合规性、安全性、实用性三个维度综合判断,答案是“难以找到,且不推荐尝试”。技术或许能“制造”出虚假的个性赞,但永远无法替代真实互动中传递的情感温度。

在社交媒体时代,我们每个人都渴望被看见、被认可,但这种认可不应建立在“数据造假”的沙堡之上。与其花费精力寻找“刷赞软件”,不如将注意力转向优质内容创作——用有温度的文字、有深度的思考、有创意的表达,吸引真正同频的互动。毕竟,社交的本质是“连接”,而非“表演”。当你的内容足够动人,即便只是一个默认的点赞,也承载着真实的共鸣;而那些所谓的“个性赞”,若失去了真实用户的支持,终将成为一场无人问津的“独角戏”。