蓝墨云班课作为国内主流的移动教学平台,其作业功能中的“点赞”机制本意是通过即时反馈激发学生参与感,但“刷赞”现象的兴起,让这一教育工具的价值陷入争议——它究竟是提升学习效率的“助推器”,还是偏离教育本质的“数字泡沫”?要回答“蓝墨云班课作业刷赞真的有效吗”,需剥离表象,深入其教育逻辑、实际效果与深层矛盾,方能看清工具与目的的错位与归位。

一、点赞初衷:教育反馈机制的本意与“刷赞”的异化

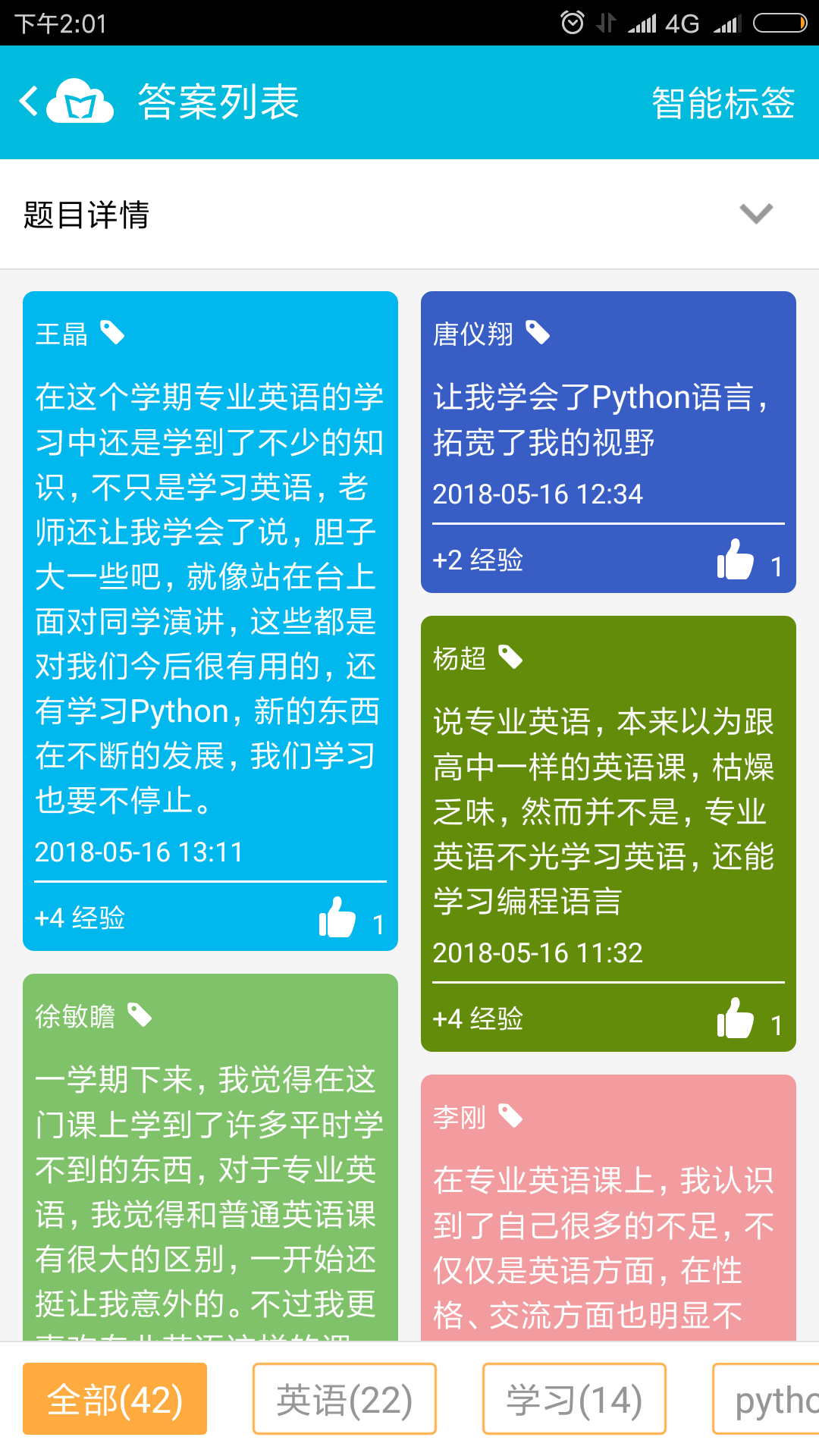

蓝墨云班课的作业点赞功能,源于教育心理学中的“即时强化理论”:当学生的努力成果(如作业)被及时认可时,其学习动机和参与意愿会显著提升。教师通过点赞肯定优质作业,学生通过点赞获得成就感,这种基于内容价值的互动,本应是促进深度学习的良性循环。然而,“刷赞”行为的出现,彻底扭曲了这一逻辑——它不再是“作业质量→认可→激励”的因果链条,而是演变为“数据操作→虚假认可→动机异化”的闭环。

所谓“刷赞”,即通过非正常手段(如互赞群、刷票软件、小号点赞等)人为提升作业点赞数,其核心诉求并非作业质量本身,而是对“高点赞数据”的追逐。这种异化直接导致点赞功能的“失真”:当点赞数与作业质量脱钩,它便从“学习成果的晴雨表”沦为“数字时代的虚荣符号”。学生可能为刷赞而敷衍作业,教师可能被虚假数据误导学情,教育反馈机制因此失去诊断价值。

二、短期“有效”与长期失效:刷赞的悖论式效果

从表面看,“刷赞”似乎能带来“立竿见影”的效果:学生作业提交率上升、课堂互动数据“好看”、教师教学考核指标“达标”。但这种“有效”是建立在虚假基础上的短期幻觉,长期来看反而会损害学习生态。

短期看,它满足的是“数据指标需求”而非“真实学习需求”。部分学校将“作业点赞率”“互动活跃度”纳入教师考核,或以此评价学生“学习积极性”,导致师生陷入“数据竞赛”——教师为完成指标鼓励学生刷赞,学生为获得认可参与刷赞。此时,点赞数成了“KPI”,作业质量反倒成了次要变量。某高校调查显示,68%的学生承认“刷赞是为了让教师满意”,而非“认可自己的学习成果”。

长期看,它削弱的是“内在学习动机”而非“提升学习效果”。教育心理学中的“德西效应”指出,外在奖励(如点赞、分数)若使用不当,会削弱内在动机(对知识的好奇、对能力的追求)。当学生将注意力从“如何把作业做好”转向“如何让作业获得更多赞”,学习便从主动探索沦为被动应付。更严重的是,虚假数据会扭曲教师对学情的判断:某教师曾反映,班上一名学生的作业长期保持“百赞”,后经发现是学生组织互赞群,实际作业内容空洞,这种“误判”直接导致教师对该生的学习指导出现偏差。

三、深层矛盾:刷赞现象背后的教育评价困境

“刷赞”的泛滥,本质上是教育评价体系单一化与工具理性膨胀的产物。当量化指标(如点赞数、提交率)成为衡量教学质量的“唯一标准”,师生便会在“工具理性”的驱动下,选择“最有效率”的方式达成目标——哪怕这种目标偏离了教育本质。

其一,评价维度的单一化。当前教学评价过度依赖“可量化数据”,却忽视了作业的“质性价值”(如思考深度、创新意识、逻辑严谨性)。点赞数作为“量化指标”,简单易统计,却无法衡量作业的真实教育价值。正如一位一线教师所言:“一份数学作业,可能是学生绞尽脑汁推导出的新解法,也可能是直接抄的答案;前者点赞10个,后者刷赞100个,数据能说明前者比后者‘差’吗?”

其二,教育目标的功利化。在“效率优先”的教育氛围中,学习被简化为“数据达标”,教育被窄化为“指标完成”。学生追求“点赞数”是为了获得好评、避免批评,教师追求“高互动”是为了通过考核,学校追求“高数据”是为了展示成果。这种层层加码的“功利链条”,最终让“刷赞”成为教育系统内的“潜规则”——明知不对,却不得不为。

其三,平台设计的漏洞。蓝墨云班课等平台的点赞机制本身存在优化空间:比如缺乏对“点赞真实性”的审核(同一设备反复点赞、无内容互动的纯数据点赞),未区分“教师点赞”与“学生互赞”的权重(教师本应作为专业评价者,其认可更具教育价值),也未设置“质量关联机制”(如高点赞作业需附详细评语才能获得额外积分)。这些技术层面的不足,客观上为“刷赞”提供了便利。

四、回归本质:让点赞成为“深度学习的催化剂”

“蓝墨云班课作业刷赞真的有效吗?”的答案,取决于我们如何定义“有效”。若“有效”指的是提升虚假数据、满足短期考核,那么刷赞或许“有效”;但若“有效”指的是促进真实学习、提升核心素养,刷赞则完全无效,甚至有害。要让点赞功能回归教育价值,需从评价逻辑、平台设计、师生认知三方面重构。

对教育者而言,需重建“以学为中心”的评价逻辑。教师应将评价重点从“数据指标”转向“学习过程”:关注学生在作业中展现的思考路径、问题解决能力,而非点赞数的高低。例如,可引入“过程性评价”,将作业修改痕迹、小组讨论参与度、教师个性化评语等纳入考核;对点赞功能进行“质量绑定”,要求学生在获得高点赞后提交“学习反思”,说明作业中的亮点与不足,让点赞成为深度学习的“起点”而非“终点”。

对平台方而言,需优化“真实性导向”的技术机制。蓝墨云班课等平台可从三方面改进:一是引入“智能审核系统”,识别异常点赞行为(如短时间内点赞数激增、无互动记录的批量点赞),并对违规账号进行限制;二是区分“点赞权重”,教师点赞占比60%,学生互赞占比40%,且学生互赞需附“具体理由”(如“你的论证逻辑很清晰”),防止盲目点赞;三是开发“作业质量雷达图”,将点赞数、教师评语、修改次数、原创度等数据可视化,帮助师生更全面地评估学习成果。

对学生而言,需树立“数据为学服务”的认知。学校应加强媒介素养教育,让学生理解“点赞数”与“学习能力”的关系:点赞是“认可”,但不是“目的”;数据是“参考”,但不是“标准”。可通过“优秀作业展”等活动,展示那些“点赞数不高但思考深刻”的作业,引导学生将关注点从“如何获得赞”转向“如何学得好”。

蓝墨云班课作业刷赞的有效性,本质上是一场关于“教育工具价值”的试炼——当它被用来衡量真实的学习增量时,它是照亮成长路途的微光;当它被异化为追逐虚荣的手段时,便成了遮蔽教育本质的迷雾。对教育者而言,守住“以学为中心”的底线,让每一份点赞都成为对思考的尊重,而非对数据的膜拜,或许才是破解“刷赞困境”的终极答案。毕竟,教育的核心永远是“人的成长”,而非“数据的狂欢”。