在短视频平台算法逻辑深度渗透内容分发链路的当下,视频的回复量与点赞数早已超越单纯的数据指标,成为衡量内容质量、用户粘性、传播潜力的核心锚点。所谓“视频刷回复刷赞的正确操作方法”,本质上并非流量造假的技术指南,而是基于平台算法机制与用户心理的内容互动策略——通过设计符合场景的回复、引导真实用户参与点赞,实现内容价值的自然放大,这才是其真正的操作内核。

一、从“数据堆砌”到“内容互动”:刷回复刷赞的本质认知迭代

当前行业对“刷回复刷赞”存在普遍误解,将其简单等同于“人为干预数据”。但事实上,平台算法早已通过行为序列、用户画像、内容相关性等多维度指标,识别非自然互动行为——机械刷量会导致账号限流、内容降权,而真正有效的“刷回复刷赞”,是建立在优质内容基础上的“互动放大”。

例如,知识类视频若能通过“回复设计”引导用户展开深度讨论(如“这个理论在XX场景下适用吗?求详解”),不仅会提升回复区的信息密度,还能触发算法对“高价值互动内容”的识别;情感类视频若用“共鸣式回复”(如“看到这里想起去年冬天,我也是这样熬过来的”)激发用户情感共鸣,点赞便会自然沉淀。核心逻辑在于:回复与点赞不是孤立的数据点,而是用户对内容价值的“二次创作”与“集体背书”,脱离内容本质的“刷”,无异于在流沙上建塔。

二、正确操作的核心三原则:匹配度、真实感、合规性

要实现“有效互动”,需严格遵循三大原则,任何偏离原则的操作都会沦为无效劳动。

其一,内容匹配度原则。回复必须与视频主题强相关,且符合用户身份。例如,美食教程视频的回复若为“教程太棒了,就是步骤3的火候能再具体点吗?”,比“沙发”“支持”更具价值——这类回复不仅能提升内容实用性,还能吸引更多用户加入讨论,形成“问题-解答”的互动闭环,进而带动点赞增长。反之,若回复与视频内容无关(如“求关注”),会被算法判定为“垃圾评论”,甚至反噬内容权重。

其二,用户真实感原则。回复需模拟真实用户的语言习惯与场景化表达。例如,搞笑视频的回复“笑不活了!我妈以为我疯了(疯狂暗示点赞)”比“哈哈,很好笑”更具传播力,因为它加入了“用户行为描述”(妈妈以为疯了)与“互动暗示”(疯狂暗示点赞),既符合真实用户分享时的心理,又能自然引导点赞。而机器人式的“优质内容,点赞支持”则会因缺乏情感温度被用户忽略。

其三,平台规则合规性原则。严禁使用第三方工具进行批量刷量,这是平台算法的红线。当前主流平台(如抖音、快手、B站)已通过“设备指纹识别”“IP异常监测”“行为序列分析”等技术手段,对短时间内集中出现的相同回复、异常点赞行为进行精准打击。合规的操作应基于内容本身引导用户自发互动,例如在视频结尾提问“你觉得这个方法实用吗?评论区告诉我,点赞过100更新下期技巧”,通过“利益引导+内容悬念”激发用户主动行为。

三、操作拆解:从回复设计到点赞引导的落地路径

理解本质与原则后,具体的操作方法便有了清晰的落地路径,需结合视频类型与用户分层精细化设计。

回复设计:分层触达不同用户心理。

- 新用户引导层:针对刚进入视频页面的用户,用“低门槛回复”降低参与成本。例如萌宠视频可回复“这只猫的品种是布偶吗?求名字(刚进来的朋友点个赞让我看到你)”,通过“提问+点赞引导”组合,让新用户快速融入互动场景。

- 深度用户激励层:针对已多次互动的粉丝,用“专属感回复”强化粘性。例如创作者可在评论区回复“@XX上次你问的XX问题,我整理在置评啦,记得点赞收藏”,通过“个性化服务”提升粉丝忠诚度,使其主动为内容点赞传播。

- 争议话题引导层:针对具有讨论空间的内容(如社会议题、观点类视频),用“开放式回复”激发对立观点碰撞。例如“这个观点很有意思,但我认为XX,你怎么看?评论区理性讨论,点赞支持你的一方”,通过“观点对立+站队引导”,提升回复区的活跃度,进而吸引更多用户点赞。

点赞引导:自然植入“行为触发点”。

- 内容锚定法:在视频关键节点(如干货总结、情感高潮处)用字幕或口播直接引导点赞。例如“记住这3点,能帮你节省80%时间(觉得有用双击屏幕点赞)”,将“点赞”与“用户利益”绑定,降低用户的抵触心理。

- 评论互动法:通过优质回复反向带动视频点赞。例如当用户评论“学到了”时,创作者回复“ glad to help!你的鼓励是我更新的动力(点个赞让我继续分享干货)”,用“情感共鸣+行为暗示”引导用户先点赞回复,再通过回复区的“点赞热力”吸引更多用户为视频点赞。

- 热点借势法:结合平台热点话题设计互动话术。例如在节日发布内容时,回复“今天是XX节,祝大家点赞暴增,流量翻倍!你的点赞是最好的礼物”,通过“节日氛围+祝福绑定”,让点赞行为更具仪式感,提升用户参与意愿。

四、规避误区:警惕“伪互动”陷阱与算法反噬

在实际操作中,许多创作者因急于求成而陷入误区,不仅无法提升互动数据,反而可能导致账号权重下降。常见误区包括:

- 回复同质化:大量使用“沙发”“前排”“支持”等无意义回复,这类回复缺乏信息增量,会被算法判定为“低质互动”,甚至影响内容推荐。

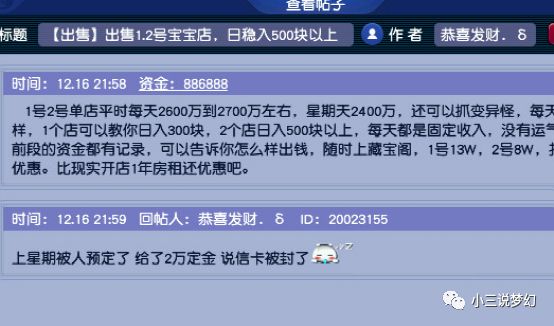

- 过度依赖“小号”:用多个小账号自导自演互动,但小号的行为模式(如登录时间、互动频率)与真实用户差异较大,易被算法识别为“异常流量”。

- 忽视数据反馈:只关注回复量、点赞量等表层数据,不分析互动背后的用户画像(如粉丝活跃时段、内容偏好),导致互动策略与用户需求脱节。

真正的“刷回复刷赞”不是“制造数据”,而是“激活用户”——当回复成为用户表达观点的载体,点赞成为用户认可内容的符号,数据便会自然增长。创作者需始终牢记:短视频平台的终极目标是“连接人与内容”,任何脱离内容价值的互动操作,终将被算法淘汰。

视频刷回复刷赞的正确操作方法,本质是创作者与用户之间的一场“价值共鸣游戏”。当回复不再是冰冷的数字,而是承载着真实体验与思考的载体,当点赞不再是机械的点击,而是对优质内容的集体认可,视频内容生态才能真正实现良性循环。对于创作者而言,与其纠结于“刷”的技术,不如深耕内容本身,用真诚的互动设计激发用户参与,让每一个回复与点赞都成为内容生长的养分,这才是短视频时代最持久的流量密码。