豌豆荚评论刷赞现象是真的吗?用户反馈与真相

近年来,随着移动互联网应用的爆发式增长,应用商店的评论区逐渐成为用户下载决策的关键参考。作为国内较早的安卓应用分发平台,豌豆荚的评论区本应是真实用户体验的集散地,但“评论刷赞现象”的质疑声却从未停歇。有用户反馈称,某些应用的评论区存在“点赞数虚高”“内容雷同”“账号异常”等问题,甚至直言“刷赞痕迹比比皆是”。这一现象是否真实存在?背后的真相究竟如何?用户反馈又是否具有普遍性?深入剖析这些问题,不仅关乎平台生态的健康发展,更影响着开发者的产品策略与用户的决策逻辑。

评论刷赞现象的存在性:技术实现与利益驱动下的“灰色产业链”

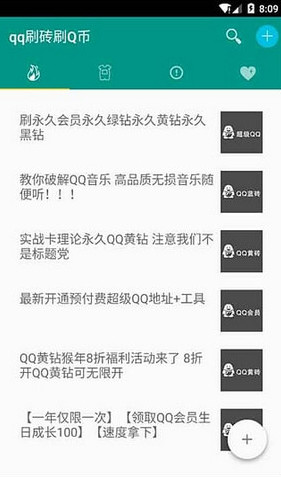

从技术实现路径看,评论刷赞并非难以操作。通过批量注册虚拟账号、利用自动化脚本模拟真实用户行为,或雇佣“水军”进行人工刷赞,短时间内即可为应用制造出虚假的点赞数据。某互联网安全行业从业者透露,一套完整的刷单工具包成本仅需数百元,可支持多平台评论、点赞、下载等数据的批量操作,且能规避基础的风控检测。这种低门槛的技术手段,为刷赞现象提供了温床。

利益驱动则是刷赞现象存在的根本原因。对开发者而言,高点赞评论能显著提升应用的下载转化率——数据显示,评论点赞数排名前10%的应用,其下载量比同类别平均高出30%以上。在流量竞争白热化的背景下,部分开发者选择通过刷赞“美化”数据,以期在应用商店推荐位中获得更多曝光。而豌豆荚作为用户量庞大的分发平台,其评论区的权重较高,自然成为刷赞行为的重点目标区域。

用户反馈中,对刷赞现象的质疑并非空穴来风。有用户指出,某些新上线应用的评论区在短时间内涌现大量“五星好评”,但内容却高度模板化,如“非常好用,强烈推荐!”“功能强大,体验流畅”等,缺乏具体的使用场景描述。更有甚者,部分点赞账号的头像、昵称、注册时间均显示异常,如“用户123456”“aabbccdd”等,明显不符合真实用户的命名习惯。这些细节在用户反馈中被反复提及,成为判断刷赞行为的重要依据。

用户反馈的真实性与局限性:情绪化表达与“幸存者偏差”

用户反馈是观察刷赞现象的重要窗口,但其真实性与局限性需要辩证看待。一方面,大量用户通过平台举报、社交媒体吐槽等方式,提供了具体的案例线索,如某教育类应用评论区中,连续20条评论的点赞数均在50以上,但内容几乎完全一致,这种“扎堆式”的异常数据很难用巧合解释。另一方面,用户反馈往往带有情绪化色彩,部分用户因遭遇恶意软件或体验不佳,会将“差评被刷”的猜测扩大化,形成“凡异常即刷赞”的认知偏差。

值得注意的是,用户反馈存在明显的“幸存者偏差”。愿意花时间反馈的用户,通常是体验感较强(极好评)或极差(极差评)的群体,而占比最大的“沉默大多数”——那些体验尚可但未主动评论的用户,其声音难以被捕捉。这意味着,仅凭公开的用户反馈,可能高估刷赞现象的普遍性。此外,不同用户对“刷赞”的敏感度存在差异:资深用户能通过评论时间、账号活跃度等细节快速识别异常,而普通用户则更关注评论内容本身,对点赞数的真实性质疑较少。

从平台数据来看,豌豆荚并非没有察觉评论异常。其官方曾公开表示,通过AI算法与人工审核相结合的方式,每月拦截超过10万条异常评论。但技术的局限性依然存在:例如,针对“真人模拟”的刷单行为(即真实用户手动点赞、评论),现有算法难以精准识别;而跨境刷单账号的隐蔽性更强,进一步增加了审核难度。这种“道高一尺,魔高一丈”的博弈,使得刷赞现象难以被完全根除。

真相的多维度解析:生态失衡与信任重建的挑战

评论刷赞现象的背后,是应用分发生态中多重矛盾的集中体现。首先,平台、开发者、用户三方存在利益博弈:平台追求流量与数据增长,开发者依赖曝光获取用户,用户则渴望真实信息辅助决策。当流量成为核心考核指标时,部分平台对数据真实性的监管难免放松,为刷赞行为提供了生存空间。其次,应用商店的推荐机制过于依赖“用户行为数据”,如下载量、评论量、点赞数等,这种单一的评价体系迫使开发者不得不通过“刷数据”来迎合算法,形成恶性循环。

用户对评论信任度的下降,是刷赞现象带来的直接后果。据第三方调研机构数据,62%的用户表示“不再完全相信应用商店的评论点赞数”,其中28%的用户会优先查看“中评”和“差评”以获取更客观的信息。这种信任危机不仅影响豌豆荚等平台的公信力,也波及优质开发者——即使某款产品体验真实出色,也可能因“不刷赞”而在评论区中黯然失色,形成“劣币驱逐良币”的风险。

然而,将评论刷赞现象完全归咎于平台或开发者,显然有失偏颇。在当前的市场环境下,用户对“即时反馈”的需求日益强烈,而应用商店的评论机制却未能及时迭代。例如,多数平台仍以“点赞数”作为评论热度的核心指标,却忽略了评论的“时效性”与“相关性”——一款一年前的热门评论,对当前用户的参考价值其实有限。此外,用户自身的信息辨别能力也有待提升,部分用户对“刷赞评论”缺乏警惕,容易受到虚假数据的影响,进一步助长了刷赞行为的蔓延。

破局之路:从技术拦截到生态共治

解决评论刷赞现象,需要平台、开发者、用户三方形成合力。对豌豆荚等平台而言,优化审核机制是当务之急:一方面,可引入更先进的AI模型,通过分析评论内容、用户行为、设备指纹等多维度数据,识别异常点赞模式;另一方面,应建立“评论信用体系”,对频繁发布异常评论的账号进行限权,从源头减少刷单行为。同时,平台需调整推荐算法,降低“点赞数”的权重,增加“评论质量”“用户留存率”等真实体验指标的占比,引导开发者回归产品本质。

开发者则需要树立长期主义思维。刷赞或许能带来短期流量增长,但虚假评论引发的信任危机,最终会反噬产品的口碑。与其在数据上“做手脚”,不如将资源投入产品优化与真实用户运营,通过提升服务质量积累自然好评。事实上,越来越多的头部开发者已意识到这一点,开始通过“内测邀请”“用户反馈计划”等方式,主动收集真实评价,构建健康的用户沟通生态。

对用户而言,提升信息辨别能力至关重要。在查看评论时,可重点关注“带图评论”“详细差评”以及账号历史记录——真实用户的评论往往更具个性化,且账号活跃度稳定。同时,用户应积极举报异常评论,通过平台反馈机制参与生态治理,毕竟,真实的声音永远是最有力的“净化剂”。

评论刷赞现象的本质,是流量焦虑与信任危机交织的产物。在应用分发行业从“增量竞争”转向“存量竞争”的今天,唯有坚守真实性的底线,才能构建可持续的生态。豌豆荚作为连接开发者与用户的桥梁,其评论区的价值不仅在于数据的堆砌,更在于每一份评价都承载着真实的用户体验。当刷赞的迷雾散去,留下的应是优质产品与理性用户的真诚对话——这,才是应用分发行业应有的真相。