刷视频赚钱,这个曾被视为“躺赚”新模式的互联网产物,近年来吸引了大量用户参与。随着参与者的增多,一个核心问题逐渐浮出水面:通过刷视频赚钱,“点赞”是否是赚钱不可或缺的条件?要回答这个问题,需深入剖析刷视频赚钱的底层逻辑、平台机制与用户行为,而非简单地以“是”或“否”作答。事实上,“点赞”在其中的角色远比“不可或缺”这一绝对化表述更复杂——它既可能是某些任务模式的直接入口,也可能是内容曝光的间接推手,甚至在部分场景下与赚钱本身并无必然关联。真正的“不可或缺”,从来不是点赞这一动作本身,而是用户行为与平台商业目标之间的价值匹配。

一、刷视频赚钱的多元模式:点赞并非“通用钥匙”

讨论“点赞是否不可或缺”,首先要明确“刷视频赚钱”的具体形态。当前市场上的刷视频赚钱模式大致可分为三类,而点赞在不同模式中的权重差异极大,甚至存在无需点赞的赚钱路径。

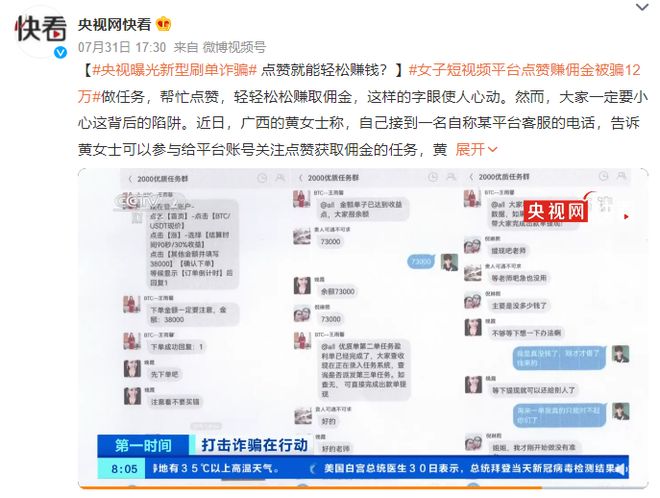

第一类是“任务奖励型”,这是最普遍的模式。平台以“看视频得现金”为噱头,要求用户完成指定任务(如点赞、评论、关注、分享等)以获取收益。在此类模式中,点赞往往是任务清单里的“基础项”——用户需对指定视频点击“赞”,平台才会记录任务完成并发放对应积分或现金。例如,某短视频平台要求用户“每日为5个三农视频点赞,可获得0.5元奖励”,此时点赞成了获取收益的直接动作,看似“不可或缺”。但需注意,这类任务的“标配”并非点赞,而是“完成指定互动动作”,点赞只是其中一种低门槛、易量化的行为。若平台将任务调整为“评论10字以上”或“观看完3分钟视频”,点赞便不再是必要条件。可见,在任务型模式中,点赞的“不可或缺性”本质是任务设计的产物,而非赚钱逻辑的必然。

第二类是“内容创作型”,主要面向视频创作者。创作者通过发布视频吸引点赞、关注,进而获得平台流量分成、广告收益或直播打赏。对创作者而言,点赞是衡量内容受欢迎程度的核心指标,高点赞能提升视频在算法推荐中的权重,带来更多曝光,从而间接提升赚钱效率。但这里的关键在于:点赞是“赚钱的助推器”,而非“准入门槛”。一个创作者即使初始点赞量低,只要内容质量过硬、符合平台调性,仍可能通过自然流量积累粉丝,最终实现变现。反观,若仅有高点赞而无实际转化(如广告点击、商品购买),创作者的收益也难以提升。因此,对创作者来说,点赞重要,但绝非“不可或缺”——赚钱的核心始终是内容价值与商业转化的闭环,而非单一的点赞数据。

第三类是“广告分成型”,常见于中长视频平台或资讯类APP。用户观看视频时,平台会插入广告,广告收益按用户观看时长、完播率等指标与用户分成。在此模式下,赚钱的核心是“有效观看”,即用户完整或部分观看广告视频,平台根据广告主的付费规则分配收益。点赞在这一过程中完全不涉及——用户无需对视频或广告点赞,只要满足观看时长,就能获得收益。例如,某资讯平台明确标注“观看广告60秒,得0.3元”,点赞与否与收益计算毫无关联。这类模式直接剥离了互动行为与赚钱的绑定,印证了“点赞”并非刷视频赚钱的普适性条件。

二、平台为何热衷“点赞任务”?商业逻辑下的“伪必需”

既然点赞在部分模式中并非必需,为何多数刷视频赚钱平台仍将其列为核心任务?这背后是平台的商业逻辑与用户行为管理的双重考量。

从平台视角看,点赞是最易实现的“数据繁荣”手段。短视频平台的竞争本质是用户时长的争夺,而高互动率(点赞、评论、分享)是平台向广告主证明“用户活跃”的核心数据。通过设置点赞任务,平台能快速提升整体互动数据:用户为赚钱而点赞,视频的点赞量虚高,创作者获得虚假反馈,平台则对外展示“高粘性社区”形象,吸引更多广告投放。这种“数据造假”虽被平台明令禁止,却因任务奖励的诱惑屡禁不止——点赞成了平台低成本“美化数据”的工具。

从用户行为看,点赞是低门槛的“即时反馈”,能有效提升用户留存。心理学研究表明,人类对“即时奖励”的敏感度远高于延迟奖励。点赞动作简单(一次点击),且能立刻看到数字变化,这种“被认可”的满足感会刺激用户继续完成任务。相比之下,“观看完3分钟视频”或“撰写50字评论”需要更高认知成本,用户完成意愿较低。因此,平台选择点赞作为任务,本质是利用用户心理降低参与门槛,提升任务完成率,从而维持平台的“赚钱”噱头,吸引更多新用户加入。

但需明确:平台将点赞设为任务,并非因为“点赞赚钱不可或缺”,而是因为“点赞能帮平台实现商业目标”。当平台发现其他行为(如视频完播率、评论质量)更能反映用户真实需求时,点赞的“任务优先级”便会下降。事实上,已有头部平台开始调整任务机制,将“点赞”替换为“观看完整视频”“转发至社群”等更贴近商业价值的动作,这进一步说明点赞的“不可或缺”只是平台阶段性策略,而非行业铁律。

三、用户视角:点赞与收益的“弱关联性”,警惕“为点赞而点赞”的陷阱

对普通用户而言,参与刷视频赚钱的核心诉求是“时间换收益”。那么,点赞这一动作与实际收益的关联度究竟有多高?多数情况下,这种关联是“弱”甚至“无”的。

在任务型模式中,点赞的“收益单价”极低。以某平台为例,完成一次点赞任务(点赞1个指定视频)收益约0.01-0.05元,而用户需完成10-20次点赞才能获得0.5元收益,相当于每分钟收入不足0.1元。这种收益水平远低于法定最低时薪,且用户需付出时间成本(寻找指定视频、完成点赞操作)。更关键的是,平台常通过“任务叠加”降低单次收益:例如,要求用户“连续点赞7天”“每日点赞不同类型视频”,用户为完成“不可或缺”的点赞任务,投入的时间与精力不成正比,最终沦为平台的“数据劳工”。

在非任务型模式中,点赞与收益更是脱钩。前述的广告分成型模式,收益仅与观看时长挂钩;创作者变现模式中,点赞虽影响流量,但最终收益依赖广告转化、带货佣金等复杂指标。用户若误以为“点赞=赚钱”,可能陷入“为点赞而点赞”的误区:盲目给低质视频点赞,浪费时间;或通过虚假软件刷赞,导致账号被封,最终得不偿失。

事实上,用户通过刷视频赚钱的“天花板”早已显现:一方面,平台需控制成本,不可能持续高收益;另一方面,单一互动行为(如点赞)创造的商业价值有限,用户难以通过重复劳动获得可观收入。真正的“赚钱核心”,始终是用户能否将刷视频的时间转化为更高价值的行为——无论是学习技能、发现内容创作机会,还是利用平台资源拓展副业,而非纠结于“点赞是否不可或缺”的伪命题。

四、行业趋势:从“点赞依赖”到“价值回归”,赚钱逻辑正在重构

随着刷视频赚钱模式的成熟,行业正经历从“数据狂欢”到“价值回归”的转型,这一趋势进一步削弱了点赞的“不可或缺”地位。

首先,监管趋严倒逼平台去“数据泡沫”。国家网信办等部门多次整治“刷单炒信”“虚假互动”行为,明确要求平台不得以虚假数据吸引用户。那些依赖点赞任务维持活跃度的平台,面临政策风险,不得不调整机制,减少对单一互动行为的依赖,转向更真实的用户行为指标(如视频完播率、用户停留时长、评论原创性等)。

其次,用户理性觉醒推动模式升级。早期用户被“点赞赚钱”吸引,但随着参与深入,逐渐意识到“低收益、高耗时”的本质。用户开始更关注“能否通过刷视频学到东西”“能否找到副业机会”,而非单纯完成任务。平台为留住用户,需提供更“有用”的内容——例如,将任务设置为“观看知识类视频并提交笔记”“分享生活技巧视频”,此时点赞从“必需项”变为“可选项”,用户的核心诉求从“赚快钱”转向“有价值地花时间”。

最后,商业逻辑从“流量收割”到“用户价值深耕”。平台意识到,单纯依赖点赞等互动数据难以实现长期盈利,唯有挖掘用户的真实需求(如购物、学习、社交),才能构建可持续的商业闭环。例如,某平台将“刷视频赚钱”与“电商带货”结合,用户通过观看带货视频、购买商品获得佣金,此时点赞仅是锦上添花的互动,赚钱的核心是“消费转化”。这种模式下,点赞的“不可或缺”地位彻底让位于“用户购买力”与“商品匹配度”。

刷视频赚钱中,“点赞是否不可或缺”的答案,早已藏在平台的设计逻辑与行业趋势中。它既非任务型模式的“铁律”,也非内容创作与广告分成的“刚需”,更多是平台在特定发展阶段为快速拉新、美化数据而采取的“伪必需”手段。随着行业走向规范、用户趋于理性、商业逻辑回归价值,点赞这一动作将从“赚钱核心”逐渐退居为“普通互动”,甚至与赚钱完全无关。对用户而言,与其纠结“要不要点赞”,不如思考如何将刷视频的时间转化为真正的价值——毕竟,任何依赖单一低门槛动作的“赚钱捷径”,最终都可能沦为平台的数据游戏。真正的“不可或缺”,永远是用户对自身时间的清醒认知与价值把控。