在数字流量时代,点赞与评论已成为衡量内容价值、用户粘性的核心指标,甚至直接影响创作者的收益分配与商业变现能力。然而,伴随这一需求滋生的“软件刷点赞评论”灰色产业链,正引发法律与道德的双重拷问:通过软件刷点赞评论是否违法?这一问题并非简单的“是”或“否”,而是需要结合技术手段、行为性质、法律条款与社会影响进行深度剖析。

一、法律层面的界定:从“不正当竞争”到“数据侵权”的多元追责

从现行法律框架看,通过软件刷点赞评论的行为已明确构成违法,其违法性主要体现在三个维度:违反《反不正当竞争法》、违反《网络安全法》及违反《消费者权益保护法》。

首先,《反不正当竞争法》第二条明确规定,经营者在生产经营活动中应当遵循诚信原则,遵守法律和商业道德。软件刷点赞评论本质是通过技术手段虚构交易数据,对其他经营者造成误导,破坏了公平竞争的市场秩序。例如,在电商直播领域,若商家通过刷单软件伪造高销量、好评,不仅挤压了合规商家的生存空间,还欺骗了消费者的知情权,属于典型的“虚假宣传”和“商业诋毁”。2021年北京互联网法院审理的“某平台诉刷量公司不正当竞争案”中,法院最终判决刷量公司赔偿平台经济损失及合理开支50万元,明确了“流量造假”属于不正当竞争行为。

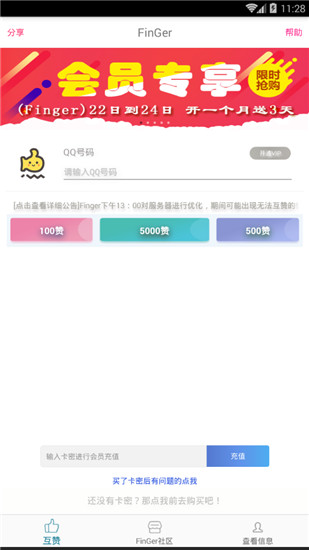

其次,《网络安全法》第二十七条禁止任何个人和组织从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动。刷量软件通常需要通过非正常接口(如破解API接口、模拟用户操作)绕过平台安全机制,这种行为已涉嫌“干扰网络正常功能”。同时,部分软件会非法收集用户账号信息,甚至窃取隐私数据,进一步触犯法律红线。例如,2022年某社交平台通报的“刷量黑色产业链”案件中,犯罪团伙通过开发恶意程序批量操控“僵尸账号”,不仅违反了平台服务协议,更因非法获取公民个人信息被追究刑事责任。

最后,《消费者权益保护法》第八条赋予消费者知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。若刷量行为用于商业推广(如网红虚假种草、商家伪造口碑),则直接侵犯了消费者的知情权。例如,某美妆品牌通过软件刷单伪造“万人好评”,导致消费者误购产品引发纠纷,最终被市场监管部门处以罚款并责令公开道歉。

二、危害性分析:从“个体利益”到“生态健康”的多重侵蚀

软件刷点赞评论的危害远不止于“违规”二字,其对个体、平台乃至整个数字生态的侵蚀具有隐蔽性和扩散性。

对个体而言,无论是个人创作者还是商家,依赖刷量看似能快速“镀金”,实则埋下长期隐患。一方面,平台算法已具备识别虚假流量的能力,一旦发现异常数据,轻则限流降权,重则封禁账号。例如,某短视频平台2023年清理的“刷量账号”超5000万个,其中不少因“刷量成瘾”导致真实内容失去曝光机会,最终“竹篮打水一场空”。另一方面,刷量行为会扭曲创作者的认知,使其沉迷于“数据造假”而非内容优化,丧失核心竞争力。

对平台而言,虚假流量会破坏生态平衡。平台的核心价值在于连接真实用户与优质内容,而刷量行为让劣质内容通过数据造假获得流量倾斜,挤压了优质内容的生存空间,导致用户信任度下降。例如,某社交平台曾因“刷量评论泛滥”,导致用户对评论区真实性产生质疑,日活用户一度下滑12%。此外,刷量行为还会增加平台的内容审核成本,消耗大量技术资源,这些成本最终可能转嫁给普通用户或商家。

对社会而言,刷量行为助长了“流量至上”的畸形价值观。当“点赞数”“评论数”成为衡量成功的唯一标准,创作者不再关注内容质量,而是钻研“刷量技巧”,导致网络空间充斥着“数据泡沫”。这种泡沫不仅误导社会认知(如虚假的“网红经济”“爆款商品”),还可能被用于操纵舆论,危害公共利益。例如,在公共事件中,通过软件刷量制造“虚假民意”,干扰正常的社会讨论秩序。

三、技术对抗与监管挑战:从“猫鼠游戏”到“系统治理”的进化

随着平台监管技术的升级,刷量软件与反刷量技术的对抗已进入“白热化”阶段,这种“猫鼠游戏”背后折射出监管的多重挑战。

从技术层面看,早期的刷量软件主要通过“模拟人工点击”实现,但平台通过引入行为分析(如点击频率、操作轨迹、设备指纹)可快速识别异常。为此,刷量团伙开发出“AI模拟真人”技术,通过深度学习模仿人类操作,甚至使用“真人养号”(长期模拟真实用户行为)降低被检测风险。例如,某刷量软件宣称能“通过99%的平台检测”,其技术核心在于动态切换IP、模拟随机操作时间,并植入“真人语音评论”功能。这种技术迭代给平台监管带来了巨大压力,需要不断升级算法模型,甚至引入区块链技术实现数据溯源。

从监管层面看,当前存在“多头管理”与“责任边界模糊”的问题。刷量行为涉及市场监管、网信、公安等多个部门,但不同部门的执法重点不同(如市场监管关注虚假宣传,公安关注数据犯罪),容易导致监管空白。此外,部分刷量行为跨境实施(如服务器设在境外),增加了执法难度。例如,某跨国刷量团伙通过境外服务器操控国内账号,国内平台难以直接取证,需通过国际司法协助才能打击。

从用户认知层面看,部分用户对刷量行为的违法性认识不足,甚至将其视为“营销捷径”。这种认知偏差导致刷量需求长期存在,为灰色产业链提供了生存土壤。例如,某电商卖家直言“不刷单就卖不过同行”,反映出部分市场主体对“公平竞争”的漠视。

四、破解路径:从“单一打击”到“多元共治”的系统重构

要彻底根除软件刷点赞评论的乱象,需构建“法律约束+技术反制+行业自律+用户教育”的多元共治体系。

法律层面,需进一步细化“流量造假”的认定标准和处罚力度。当前法律虽已明确其违法性,但对“刷量行为的界定”“损失计算方式”等仍存在模糊地带。例如,如何区分“正常用户互动”与“恶意刷量”?如何量化虚假流量对平台的损失?这些问题的解决需要通过司法解释或立法完善,为执法提供明确依据。同时,应加大对刷量产业链的“全链条打击”,不仅处罚刷量软件开发者,还要追究需求方(如商家、网红)的法律责任,形成“不敢刷”的震慑。

技术层面,平台需构建“事前预防-事中检测-事后追溯”的全流程防控体系。事前可通过“实名认证+设备绑定”提高刷量门槛;事中引入AI行为分析、图灵测试等技术,实时识别异常数据;事后建立“黑名单”制度,对违规账号、IP地址、支付账户进行联合惩戒。例如,某短视频平台推出的“清朗计划”中,通过“视频内容指纹+用户行为图谱”技术,已实现虚假评论的秒级识别,识别准确率超95%。

行业层面,需建立跨平台的“流量数据共享机制”。不同平台可共享刷量账号、恶意IP等黑名单数据,防止违规者“跨平台转移”。同时,行业协会应制定《流量数据真实性自律公约》,引导平台、创作者、广告商共同抵制虚假流量。例如,中国广告协会2023年发布的《互联网广告数据真实性规范》中,明确要求广告平台对流量数据进行第三方审计,从源头切断刷量收益链条。

用户教育层面,需通过媒体宣传、案例警示等方式,提升公众对“流量造假”危害的认知。例如,可曝光典型刷量案例,让用户了解“高赞好评”背后的虚假性;同时,鼓励用户主动举报异常数据,形成“全民监督”的氛围。

在数字经济的浪潮中,流量本应是优质内容的“助推器”,而非虚假繁荣的“遮羞布”。通过软件刷点赞评论的行为,不仅踩踏了法律红线,更背离了互联网发展的初心。唯有以法律为底线、以技术为支撑、以共治为路径,才能让流量回归真实,让内容赢得尊重。这不仅是平台与监管者的责任,更是每一个参与数字生态的个体应有的自觉——毕竟,真实的互动,永远比虚假的数据更有价值。