配音刷赞行为如何有效提升配音演员的粉丝数量?在当下流量为王的数字时代,配音演员的职业发展越来越依赖粉丝经济的支撑,而粉丝数量作为衡量其商业价值与行业影响力的重要指标,成为众多从业者竞相追逐的目标。在此背景下,“配音刷赞行为”作为一种看似快速提升数据的手段,被部分配音演员或其团队尝试采用,但其对粉丝数量增长的“有效性”实则存在多重悖论——短期数据膨胀可能带来曝光假象,却难以转化为真实的粉丝粘性,甚至可能因违背平台规则与观众信任而反噬长期发展。要真正理解这一行为的逻辑边界与潜在风险,需从其作用机制、行业生态本质及可持续增长路径三个维度展开深度剖析。

配音刷赞行为的核心逻辑与短期“有效性”

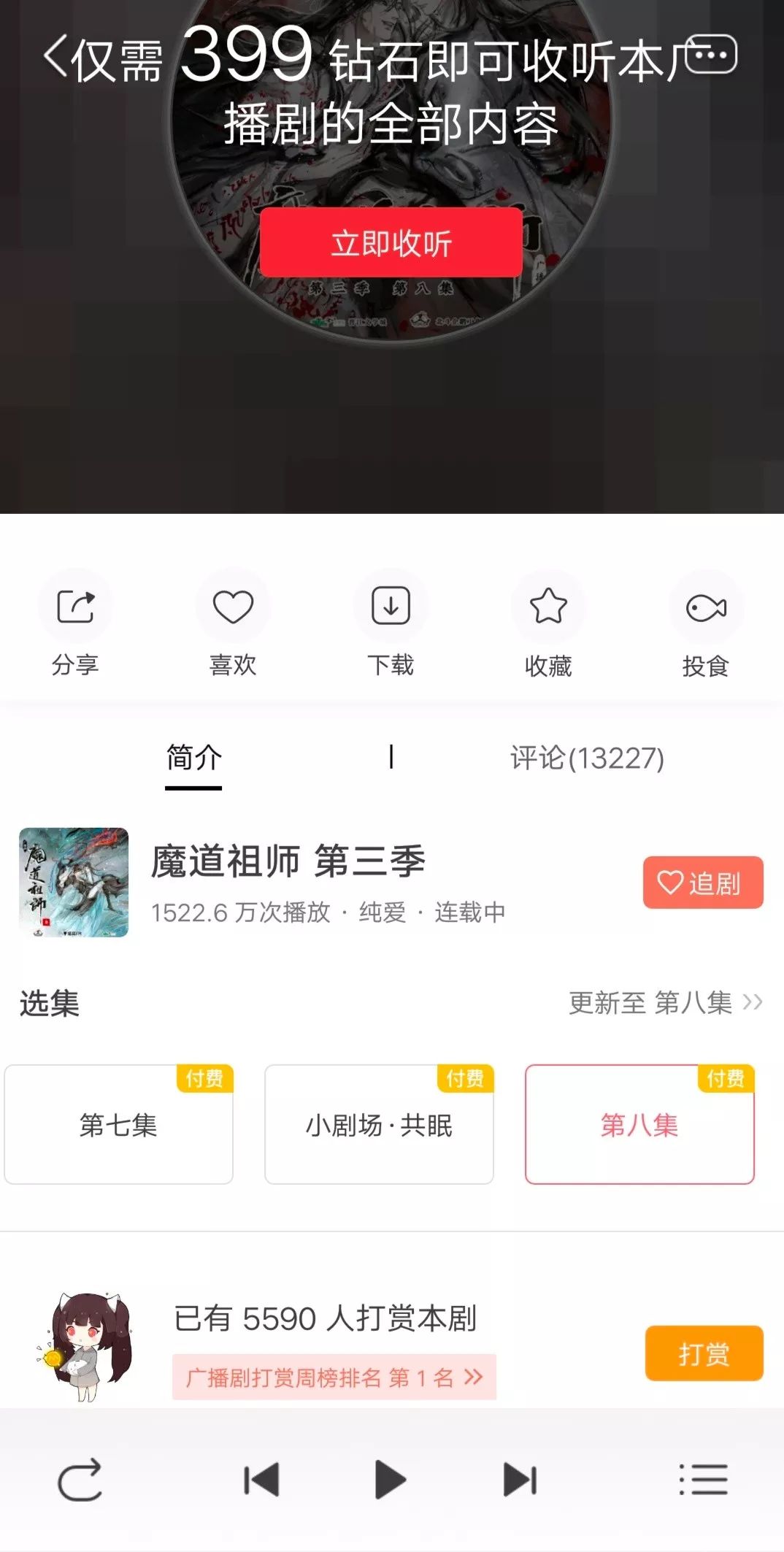

所谓“配音刷赞行为”,通常指通过技术手段(如机器程序、水军账号)或非正常流量干预,人为提升配音作品在音频平台、短视频平台或社交媒体上的点赞、评论、转发等互动数据。这种行为在配音行业的兴起,与平台算法逻辑密不可分:多数平台会根据互动数据优先推荐内容,高点赞作品更容易获得首页曝光,进而吸引自然流量进入。对于配音演员而言,尤其是新人或非头部从业者,初始作品缺乏自然流量基础时,刷赞行为看似能“撬动算法”,让更多人听到自己的声音。例如,一部动画角色配音片段若能在短时间内积累数万点赞,可能触发平台的“潜力内容”推荐机制,使曝光量从数千跃升至百万级别,而曝光量的提升直接关联粉丝数量的增长——观众因“高热度”产生好奇,进而关注账号,形成“数据→曝光→粉丝”的短期闭环。

从表面看,这种路径似乎具备“有效性”:某配音演员曾公开表示,其团队通过阶段性刷赞,使一条配音作品的点赞量从5000提升至5万,一周内粉丝增长量达到过往三个月的总和。这种“立竿见影”的效果,让部分从业者将刷赞视为“破局捷径”,尤其是在行业竞争加剧、优质配音内容供给过剩的背景下,数据差异直接决定了资源倾斜——平台优先合作高粉丝账号,品牌方更青睐“数据漂亮”的配音演员,刷赞行为由此成为应对生存压力的“非常手段”。

泡沫之下的长期悖论:虚假数据如何反噬粉丝增长

然而,配音刷赞行为的“有效性”仅停留在数据表层,其本质是“用虚假流量置换真实关注”,这种置换过程暗藏多重风险,最终会阻碍粉丝数量的可持续增长。首当其冲的是“粉丝粘性缺失”。刷赞带来的流量多为“算法驱动的围观者”,而非“内容认同的追随者”。观众在看到高点赞作品时,往往基于“大众选择”的心理点击关注,但若后续内容无法匹配前期数据营造的“高期待”——比如配音技巧粗糙、情感表达空洞、缺乏个人特色——便会迅速取关。数据显示,通过刷赞吸引的粉丝,月均留存率不足15%,远低于自然流量粉丝的40%以上。这意味着,刷赞看似“增加”了粉丝数量,实则拉高了“僵尸粉”比例,而真正能转化为消费、传播、二次创作的核心粉丝并未增长。

更深层的矛盾在于,刷赞行为会破坏配音演员与观众之间的“信任纽带”。配音艺术的核心是“以声传情”,观众对配音演员的喜爱,本质上是对其声音塑造能力、情感共鸣能力的高度认可。当数据造假被揭露(如点赞量与实际播放量严重背离、评论内容高度雷同),观众会产生被欺骗的感觉,这种信任危机的杀伤力远超数据本身——某知名配音演员曾因刷赞被平台通报,其粉丝在一周内锐减20万,且后续作品无论质量如何,始终被质疑“数据注水”,商业合作也因此陷入停滞。这印证了一个行业规律:在内容行业,虚假数据能带来短期曝光,却无法构建长期价值;观众或许会为“热闹”停留,却只会为“真诚”驻足。

此外,平台监管的收紧正在让刷赞行为的“有效性”荡然无存。近年来,各大音频与短视频平台持续升级反作弊系统,通过AI识别异常点赞行为(如短时内集中点赞、账号IP异常、互动模式机械化),对刷赞账号进行限流、降权甚至封禁处理。某平台运营人员透露,2023年配音领域因刷赞处罚的账号同比增长120%,其中不少是试图通过数据“弯道超车”的新人配音演员。这意味着,刷赞行为的“成本”正在远超“收益”——不仅无法实现粉丝增长,反而可能让多年积累的曝光机会毁于一旦。

回归本质:配音演员粉丝增长的可持续路径

既然配音刷赞行为难以真正提升粉丝数量,配音演员应如何实现健康、有效的粉丝积累?答案藏在行业本质中:配音是“声音的艺术”,粉丝增长的核心始终是“内容价值”与“情感连接”。具体而言,有三条路径值得深耕。

其一,以专业能力构建内容壁垒。观众关注配音演员,本质是为其“声音魅力”买单。这意味着,配音演员需在角色塑造、情感表达、声音辨识度上持续精进,通过差异化内容吸引精准受众。例如,为经典动画角色重新配音并加入个人解读,或用不同声线演绎诗词、散文等非配音类内容,既能展示专业度,又能拓宽受众圈层。某配音演员通过“一人分饰多角演绎名著片段”系列内容,未依赖任何刷赞,却在半年内收获50万粉丝,其核心在于“用声音讲故事”的专业能力让观众产生“追更”欲望。

其二,以垂直运营强化粉丝互动。粉丝数量的增长不仅是“量”的积累,更是“质”的提升。配音演员需建立与观众的深度连接,例如通过幕后花絮展示配音过程,让粉丝了解“声音背后的故事”;发起“角色配音挑战”,鼓励粉丝参与创作并翻牌优质作品;定期开展直播连麦,实时回应粉丝对角色的疑问与喜爱。这种“陪伴式”运营能将普通观众转化为“铁粉”,而铁粉的主动传播(如自发剪辑二创、在社交平台安利)带来的粉丝增长,远比刷赞更真实、更持久。

其三,以跨界联动打破圈层壁垒。配音演员的粉丝增长不应局限于“配音圈”,而需通过跨界联动触达更广泛的受众。例如,与游戏IP合作推出角色语音包,与动漫联名推出声音周边,或在影视、广播剧领域拓展角色类型,让不同圈层的观众因“喜欢某个角色”而关注配音演员本身。某游戏配音演员通过参与热门游戏角色配音,同时联动游戏主播进行直播互动,使粉丝从游戏玩家扩展至泛二次元群体,一年内粉丝量突破百万,这种增长源于“内容破圈”而非数据造假。

配音刷赞行为的“有效性” illusion,本质是行业浮躁心态的投射——在流量焦虑下,从业者试图用捷径取代积累,却忘了粉丝数量的核心意义从来不是数字本身,而是数字背后代表的“认可度”与“影响力”。当配音演员将精力从虚假数据的堆砌转向真实情感的传递,从追求短期曝光转向深耕内容价值,粉丝数量的增长便不再是需要“操作”的数字游戏,而是专业能力与观众共鸣的自然结果。这不仅是个人职业发展的正道,更是配音行业摆脱流量依赖、回归艺术本质的必然选择。