钉钉刷赞程序的开发,绝非简单的“点赞按钮+计数器”的功能堆砌,而是从需求洞察到技术落地、从合规边界到体验优化的系统性工程。其具体开发流程的每个环节,都需紧扣企业协作场景的实用性与技术实现的严谨性,最终在提升团队互动效率的同时,避免陷入“为刷赞而刷赞”的形式主义陷阱。以下从核心环节拆解,深入探讨这一流程的底层逻辑与实践要点。

需求锚定:从“为什么刷”到“为谁而刷”的场景穿透

开发任何程序的首要步骤,是精准定位需求本质。钉钉刷赞程序的需求锚点,并非单纯的“数字虚荣”,而是企业场景下“正向激励”与“社交认同”的复合需求。开发者需先回答三个核心问题:为谁开发(目标用户是企业管理者、团队负责人还是普通员工?)、解决什么痛点(是员工积极性不足、团队氛围沉闷,还是缺乏即时反馈机制?)、边界在哪里(是否需与绩效考核挂钩?是否需限制刷频以避免数据失真?)。

例如,针对企业管理者,需求可能是“通过点赞数据量化员工贡献”;针对团队负责人,可能是“用即时点赞激发成员参与感”;针对普通员工,则是“获得工作成果的可见性认可”。基于此,需求文档需明确功能优先级:基础点赞功能(谁可以赞、赞什么内容)、数据统计功能(点赞排行榜、趋势分析)、管理功能(权限配置、防刷规则)。这一阶段若脱离场景,易导致功能冗余或偏离实际价值,比如过度强调“刷量”而忽视激励的真实性,最终沦为无效工具。

技术选型:在钉钉生态与业务需求间找平衡

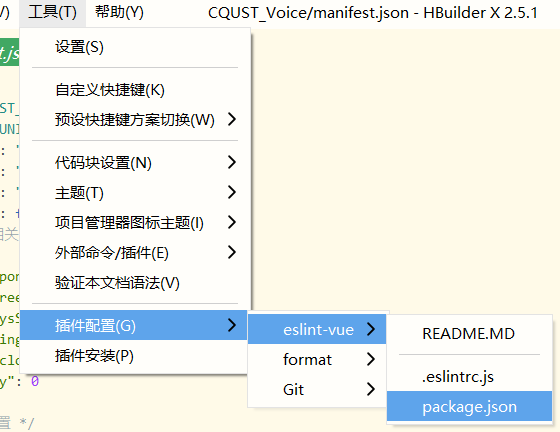

钉钉作为企业级协作平台,其刷赞程序的开发必须深度融入钉钉生态,这决定了技术选型的底层框架。首先,身份认证与权限管理需依赖钉钉开放平台的OAuth2.0协议,确保用户身份与企业组织架构的强关联——只有通过钉钉认证的员工才能操作,且权限需按部门、角色分级(如普通员工只能点赞,管理员可配置规则)。

其次,数据交互需打通钉钉的核心API:消息推送API用于触发点赞提醒(如“你收到了10个赞”),工作台API用于将刷赞功能嵌入钉钉首页,通讯录API则用于实现“指定人员点赞”(如跨部门协作时的成果认可)。后端技术栈的选择需兼顾性能与开发效率:Java/Python适合处理复杂业务逻辑(如防刷算法),Node.js则能快速响应高并发点赞请求;数据库方面,Redis可用于存储实时点赞数据(保证计数秒级更新),MySQL则需存储历史记录与用户行为日志,便于后续数据分析。

前端开发需遵循钉钉的设计规范(如DINGTalk UI组件库),确保界面简洁、操作路径短——毕竟企业用户更关注效率而非视觉炫技,复杂的动画或冗余的步骤反而会降低使用意愿。技术选型的核心逻辑是:以钉钉生态为“根”,以业务需求为“干”,避免为技术而技术,导致与平台脱节。

功能设计:从“单点点赞”到“激励闭环”的价值延伸

刷赞程序的核心价值,不止于“点赞”这个动作本身,而在于构建“行为-反馈-激励”的闭环。因此功能设计需分层展开:

基础层是点赞触发机制:支持对具体内容(如日报、项目文档、会议纪要)或行为(如按时完成任务、帮助同事)点赞,且需区分“公开赞”与“私密赞”——公开赞可强化团队认可,私密赞则适合管理者对员工的个性化鼓励。同时,点赞需关联具体场景,比如在钉钉审批流程中,审批通过后可触发“流程效率赞”,让员工感受到流程优化的正向反馈。

进阶层是数据驱动功能:通过API获取点赞数据后,需开发可视化模块(如折线图展示个人/团队点赞趋势、柱状图对比部门活跃度),帮助管理者识别“高贡献员工”与“低活跃团队”;还可设置“点赞任务”,如“本周获得20个赞解锁徽章”,将点赞与游戏化激励结合,提升员工参与度。

管理层是风控与配置功能:防刷机制是关键,需通过“单日点赞上限”“同一内容重复点赞冷却时间”“IP/设备异常检测”等规则,避免刷赞数据失真;管理员后台需支持“自定义点赞规则”(如哪些动作可获赞、点赞权重如何设置),并实时监控异常行为(如短时间内集中点赞某员工)。功能设计的终极目标是:让点赞从“自发行为”升级为“管理工具”,真正服务于企业文化建设。

开发实现:从“接口对接”到“体验打磨”的细节攻坚

开发阶段需将需求文档转化为可执行代码,其中钉钉API对接是难点,也是关键。以点赞触发为例:当员工在钉钉工作台点击“赞”按钮时,前端需通过钉钉JS-SDK获取当前用户身份(userId、部门Id),并将点赞对象(如文档ID、任务ID)与行为数据(点赞时间、内容类型)打包,通过HTTPS POST请求发送至后端。后端需验证请求的合法性(如签名校验),避免恶意请求,再将数据存入Redis(实时计数)和MySQL(历史记录),最后通过钉钉消息API向被点赞者推送提醒。

这一过程中,需处理多个细节问题:比如网络延迟导致的重复点赞(需通过Redis的原子操作实现“防重复提交”)、跨部门点赞的权限校验(需调用通讯录API验证用户关系)、高并发场景下的性能优化(如通过消息队列削峰填谷,避免点赞瞬间压垮数据库)。此外,前端交互需“轻量化”——点赞按钮需置于内容页显眼位置但不过于突兀,点赞后的反馈动画需简洁(如数字跳动+“已赞”提示),避免干扰用户阅读核心内容。开发实现的核心是“小步快跑”:先完成基础功能上线,再根据用户反馈迭代优化,而非追求一步到位。

测试与合规:让“刷赞”回归激励本质的底线思维

程序上线前,需通过多轮测试确保功能稳定与合规。功能测试需覆盖全场景:普通用户点赞、管理员配置规则、异常数据(如超量点赞、无效内容点赞)处理等;性能测试需模拟企业全员同时点赞的场景(如1000人同时点赞),验证系统响应速度与抗压能力;用户体验测试则需邀请真实员工试用,收集“点赞操作是否便捷”“数据统计是否清晰”“提醒频率是否合适”等反馈。

合规性是刷赞程序的“生命线”。一方面,需遵守钉钉平台规则,禁止开发“自动刷赞机器人”等违规功能,避免被钉钉封禁;另一方面,需符合企业数据安全要求,点赞数据中包含员工行为信息,需加密存储且仅对授权人员开放,防止隐私泄露。此外,需引导用户合理使用:在程序内设置“使用指南”,明确“刷赞≠绩效”,避免员工陷入“点赞竞赛”的误区,确保程序始终服务于“正向激励”的初衷。

部署与迭代:从“功能上线”到“持续进化”的价值闭环

开发完成后,程序需通过钉钉开发者后台提交审核,审核通过后发布至企业应用市场。部署后需建立数据监控机制,通过钉钉开放平台的接口监控用户活跃度(如日活、周活)、功能使用率(如点赞次数、数据查看次数),若发现使用率骤降,需及时排查是功能问题还是需求偏差——比如员工反馈“点赞门槛过高”,则需调整规则,降低任务难度。

迭代的核心是“以用户为中心”。例如,某企业发现员工更关注“团队协作”而非“个人点赞”,则可新增“跨部门协作点赞”功能;若管理者希望将点赞与绩效挂钩,则可开发“点赞数据导出”功能,便于HR参考。真正的刷赞程序,不是“一次性交付的产品”,而是“持续生长的工具”——随着企业协作场景的变化,不断优化功能边界,让点赞始终成为团队凝聚力的“催化剂”。

钉钉刷赞程序的开发流程,本质上是“技术逻辑”与“人文需求”的深度碰撞。从需求锚定的场景穿透,到技术选型的生态适配,再到功能设计的价值延伸,每一步都需以“解决企业实际问题”为出发点。最终,一个优秀的刷赞程序,不应只是数字的游戏,而应是让员工感受到“被看见、被认可”的温度,让团队协作从“任务驱动”走向“价值驱动”——这,才是技术赋能协作的真正意义。