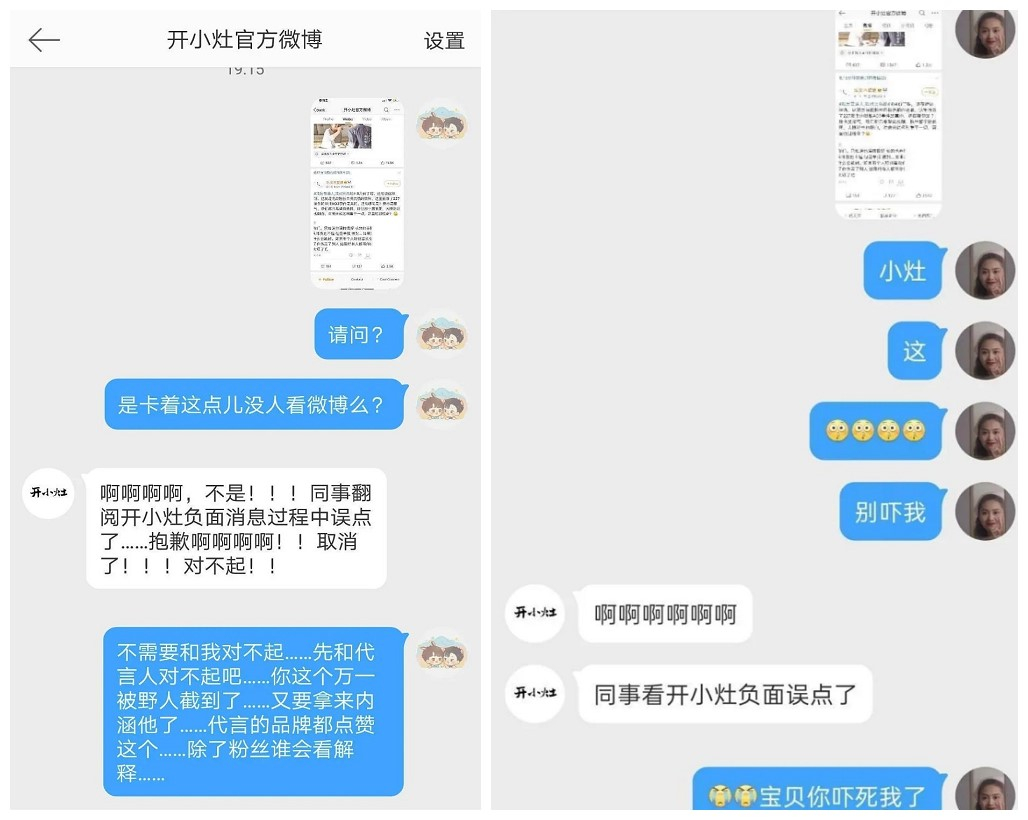

刷微博时,你是否有过这样的经历:手指在屏幕上无意识地滑动,突然发现一条几个月前的动态被自己点了赞,却完全不记得内容是什么?这种“无故点赞他人内容”的现象,在数字社交时代早已屡见不鲜。它并非简单的“手滑”,而是多重心理机制、平台交互设计与社交环境共同作用的结果。微博点赞行为的背后,藏着个体认知的盲区、算法的隐性引导,以及社交场域中的微妙压力,理解这些逻辑,或许能让我们在信息洪流中找回更多主动权。

无意识行为:当点赞成为肌肉记忆

从心理学角度看,“无故点赞”首先指向一种“自动化加工”的认知状态。现代人的生活被碎片化信息填满,刷微博时大脑常处于“低功耗模式”——我们快速浏览内容,却并未进行深度思考。此时,点赞按钮的位置、大小、颜色等视觉线索,可能成为触发行为的“条件反射”。微博将点赞按钮置于评论、转发之前,且采用红色高亮,这种设计符合“菲茨定律”:目标越大、距离越近,点击速度越快。当用户手指自然向下滑动时,拇指极易在无意间触碰到点赞按钮,而大脑尚未完成对内容的“价值评估”,便已完成了“点赞”这一动作。

更关键的是,重复会强化这种无意识行为。长期刷微博的用户,可能已经形成“滑动-点赞”的肌肉记忆:看到有趣或共鸣的内容时,点赞成为一种即时反馈的“条件反射”,即便后续忘记内容,行为本身已被记录。这种“无意识点赞”并非恶意或故意,而是认知资源有限时,大脑为了节省能量而选择的“自动化路径”。

平台设计的“点赞暗示”:算法与交互的双重引导

微博作为社交平台,其核心逻辑是“用户粘性”与“互动数据”。为了提升用户活跃度,平台在交互设计上暗藏诸多“点赞暗示”。例如,算法会持续推送用户可能感兴趣的内容——基于你的浏览历史、关注列表、地理位置等数据,当你看到“精准命中”你兴趣点的动态时,更容易产生“啊,这就是我想说的”的共鸣感,这种情绪会降低点赞的心理门槛,让你在未深入思考时便按下按钮。

此外,微博的“热门话题”“推荐关注”等功能,也在制造一种“社交在场”的压力。当你看到大量用户对某条内容点赞时,大脑会下意识认为“这是值得关注的内容”,从而产生从众心理,忽略内容本身的质量,仅因“别人点赞了”而跟进。这种算法构建的“信息茧房”,让点赞行为逐渐脱离内容价值,沦为对群体认同的迎合。

社交认同的隐性压力:点赞背后的“社交货币”

在社交场域中,点赞早已超越“喜欢”的原始含义,成为一种“社交货币”。微博用户的个人主页、粉丝数、互动量,都是社交形象的组成部分。当我们看到朋友的动态、大V的发言,甚至陌生人的优质内容时,点赞可能成为一种“礼貌性回应”——不点赞显得“不合群”,不互动会被算法判定为“低活跃”。这种隐性压力,让点赞行为带上社交义务的色彩。

尤其对于职场人士、KOL等注重社交形象的用户,点赞更是一种“关系维护”。比如,领导、客户、合作伙伴的动态,即便内容无感,也可能出于人情世故而点赞。这种“社交性点赞”并非“无故”,却因脱离内容本身,在后续回顾时显得“莫名其妙”。久而久之,用户可能混淆“真实兴趣”与“社交义务”的边界,导致点赞行为越来越“无意识”。

信息过载与注意力分散:点赞行为的“空心化”

互联网时代的信息过载,让我们的注意力成为稀缺资源。刷微博时,我们平均每条动态的停留时间不足3秒,大脑来不及处理信息的深层含义,便已滑向下一条。这种“浅层阅读”状态下,点赞行为极易“空心化”——我们可能被标题、图片、情绪标签吸引,却未理解内容的核心观点,甚至未完整阅读便点赞。

例如,一条关于社会事件的动态,可能因配图煽情或标题党引发点赞,但用户并未了解事件全貌;一条“伪科学”的健康知识,可能因“权威认证”的头衔获得大量点赞,而用户并未核实真实性。这种“信息过载导致的认知惰性”,让点赞从“价值判断”退化为“情绪宣泄”或“注意力转移”,最终在记录中留下“无故点赞”的痕迹。

如何与“无故点赞”和解?找回互动的主动权

理解“无故点赞”的成因,并非要批判这种行为,而是提醒我们在数字社交中保持清醒。首先,可以调整使用习惯:在刷微博时有意识地“慢下来”,对每条内容停留3秒以上,问问自己“我为什么点赞?”;其次,善用微博的“隐私设置”,关闭“公开点赞”功能,减少社交压力;最后,定期清理点赞记录,既能减少“手滑”留下的尴尬,也能通过回顾反思自己的兴趣偏好。

微博点赞行为的本质,是人与技术、人与人互动的缩影。它既反映了认知的局限,也暴露了设计的引导,更折射出社交的复杂。在算法与信息流裹挟的时代,或许我们无法完全避免“无故点赞”,但至少可以意识到:每一次点赞,都该是思想的印记,而非习惯的惯性。让互动回归真实,让点赞回归价值,或许才是数字社交最珍贵的“清醒剂”。