朋友圈点赞的流行,早已超越简单的社交互动,成为当代数字生活中一种微妙却普遍的文化现象。打开手机,随手滑动朋友圈,为朋友的动态点个赞,已成为无数人的下意识动作。这种看似微小的行为,为何能如此广泛地渗透进日常?其背后,是社交货币的价值重构、情感需求的隐性满足,以及数字平台的技术共谋,共同编织了一张让无数人沉溺其中的“点赞网络”。

朋友圈点赞首先成为一种新型社交货币,在虚拟社交场域中流通并积累价值。传统社会中,人际关系的维系需要面对面的交流、共同的经历或实质性的帮助,成本较高。但在数字时代,点赞提供了一种轻量化、低门槛的互动方式。它不需要 lengthy 的评论,也不需要复杂的思考,只需一次指尖轻触,就能完成对他人生活的“在场确认”。这种确认,本质上是一种社交资本的积累——当你为朋友的动态点赞,不仅传递了“我看到了”的信号,更在无形中强化了彼此的联结。对于发布者而言,点赞数量成为衡量社交影响力的直观指标,十个赞可能意味着“有人在关注”,一百个赞则暗示着“拥有不错的社交圈层”。这种量化反馈,让点赞从单纯的互动升级为社交地位的象征,驱动着人们不断刷朋友圈、渴望获得更多点赞,以维持或提升自己在社交网络中的“货币价值”。

更深层次看,刷朋友圈点赞的流行,植根于个体对“被看见”与“自我认同”的深层渴求。社会心理学中的“镜中我”理论指出,个体的自我认知很大程度上源于他人的反馈。朋友圈作为个人生活的“数字橱窗”,人们精心挑选照片、文字,塑造理想化的自我形象,而点赞则成为他人反馈的“数字镜子”。每一次点赞,都是对自我呈现的肯定,这种肯定通过视觉化的数字(点赞数)被放大,转化为即时的自我价值感。当一个人频繁刷朋友圈查看点赞时,本质上是在通过他人的“镜面反馈”确认“我是被喜欢的”“我的生活是有意义的”。尤其在快节奏的现代生活中,现实中的情感连接可能被稀释,朋友圈点赞提供了一种替代性的情感慰藉——即使只是虚拟的“被看见”,也能缓解孤独感,满足归属需求。这种心理机制,让点赞行为从社交工具演变为情感刚需,驱动着人们不断刷新、不断期待,形成一种难以割舍的数字习惯。

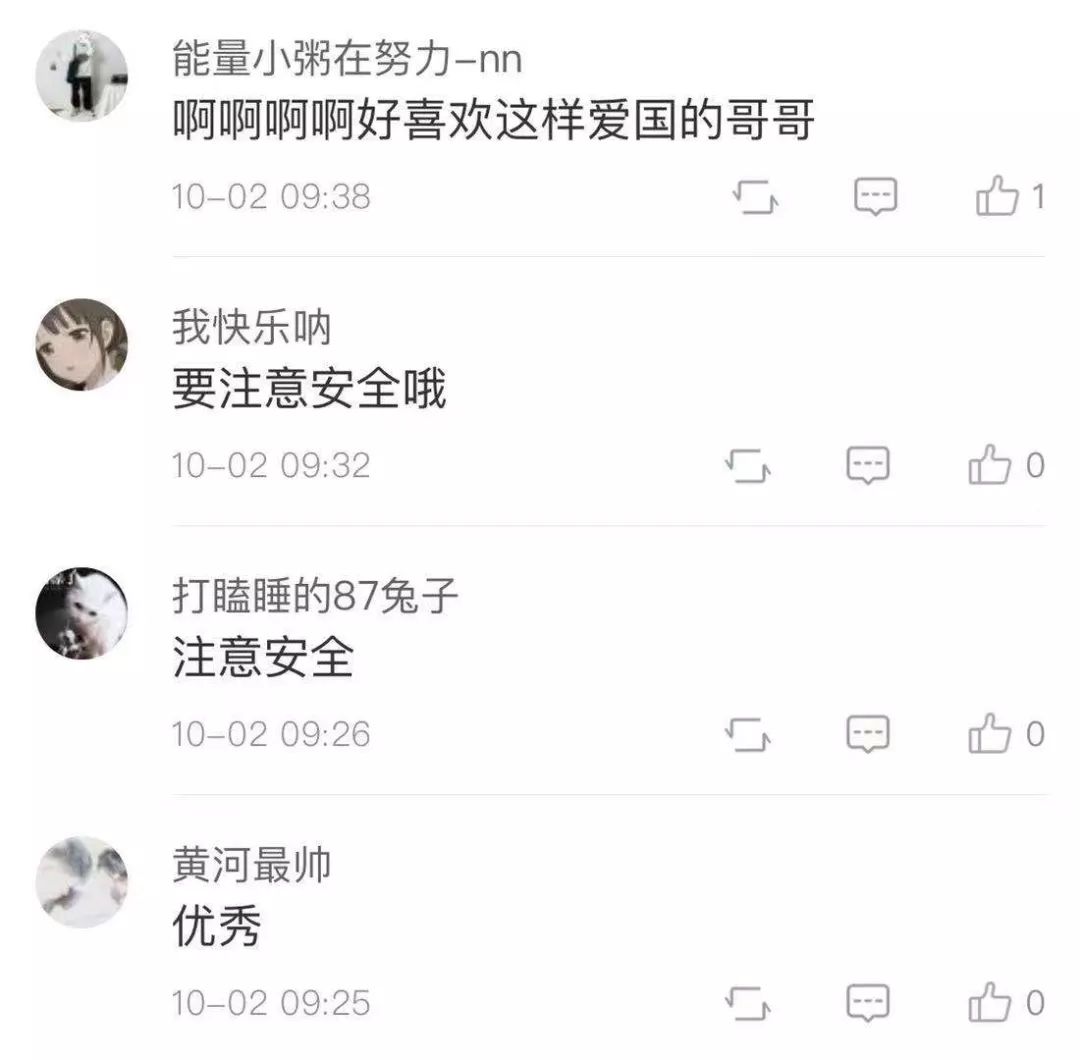

数字平台的技术设计,则通过算法与交互机制,将“点赞流行”推向了极致。微信作为国民级社交应用,其产品设计天然强化了点赞的权重:朋友圈的“点赞”按钮置于显眼位置,操作路径极简;动态下方点赞列表实时更新,让反馈触手可及;更重要的是,算法会优先推送高互动(点赞、评论)的内容,形成“点赞越多,曝光越多”的正向循环。这种机制下,发布者为了获得更多曝光,会倾向于发布更易引发点赞的内容(如美图、积极情绪、热点话题);而浏览者则因算法推荐的高赞内容,更倾向于点赞以“融入群体”。此外,朋友圈的“提醒”功能(如“你和XX共同赞了”)进一步强化了社交关联,让点赞行为从个人选择变为群体互动的一部分。平台通过这些设计,将点赞打造成用户粘性的“钩子”——人们刷朋友圈不仅为了看内容,更为了参与点赞互动,享受即时反馈带来的多巴胺快感。这种技术驱动的“点赞成瘾”,让流行从个体行为演变为群体现象,甚至成为数字时代社交的“默认语言”。

然而,朋友圈点赞的流行也暗藏隐忧,过度依赖可能带来社交异化。当点赞数量成为衡量关系亲疏的标准,真实的情感交流可能被简化为数字游戏。例如,一些人会因“点赞不够”而感到失落,甚至质疑友谊的价值;另一些人则为了获得点赞,刻意营造“完美生活”,陷入自我表演的焦虑。更值得反思的是,点赞的“低门槛”可能导致情感表达的浅层化——一个“赞”或许能传递“我支持你”,却无法替代一句“你最近还好吗”的真诚问候。在点赞的数字狂欢中,人们可能逐渐习惯了用符号代替情感,用量化指标掩盖真实的孤独。这种异化,提醒我们需要警惕:点赞是社交的润滑剂,而非替代品;维系关系的核心,永远是真诚的看见与深度的连接,而非指尖轻触的数字泡沫。

朋友圈点赞的流行,本质上是数字时代社交需求的缩影——它以最低成本满足了人们对联结、认可与自我价值的渴望,却在技术助推下逐渐演变为一种复杂的社交现象。理解其背后的心理机制与技术逻辑,并非为了批判,而是为了更清醒地使用这一工具:在享受点赞带来的社交愉悦时,不妨偶尔放下手机,给朋友一条真实的评论,或是一次面对面的交谈。毕竟,真正的社交温暖,永远无法被点赞数字完全量化。