在摄影创作者聚集的图虫社区,“刷赞群”的盛行并非偶然,其背后折射出创作者在内容生态中的深层需求与平台算法逻辑的隐性博弈。大量用户涌入刷赞群,本质上是流量焦虑与数据驱动创作下的理性选择——当点赞数成为作品曝光、商业合作乃至个人价值的量化标尺,刷赞群便以低成本、高效率的方式,为创作者提供了打破“算法黑箱”的临时解药。这种看似“走捷径”的行为,实则反映了数字时代创作者在内容过载与算法依赖中的生存策略,其吸引力源于多重维度的价值契合。

一、算法逻辑下的数据刚需:点赞是通往曝光的“通行证”

图虫作为视觉内容平台,算法推荐机制是其流量分配的核心逻辑。与文字平台不同,摄影作品的视觉冲击力需要在极短时间内抓住用户注意力,而点赞数作为最直观的“用户反馈信号”,直接影响算法对作品的初始判断。当作品进入推荐池后,高点赞数会触发算法的“热度加权”,使其在“发现页”“专题推荐”等位置获得更多曝光,形成“点赞越多→曝光越多→点赞更多”的正向循环。

然而,算法的“马太效应”也导致新创作者难以突围。一位人像摄影师坦言:“上传作品后,前24小时的点赞数决定了它能否进入推荐池。如果没有初始流量,再好的作品也可能沉没。”刷赞群恰好填补了这一需求空白——通过互助点赞快速提升作品数据,帮助作品“破冰”,获得算法的初步认可。这种“数据助推”模式,本质上是对平台算法规则的适应性策略,也是创作者在流量竞争中的无奈之举。

二、社交认同的心理补偿:点赞是创作者的“情感锚点”

摄影创作不仅是技术表达,更是情感寄托与身份认同的载体。在图虫社区,创作者通过作品分享审美理念、生活视角,而点赞则成为最直接的“回响”。这种“被看见”的渴望,与马斯洛需求层次理论中的“尊重需求”高度契合——当作品获得大量点赞,创作者会产生“我的创作被认可”的价值感,从而激发持续创作的动力。

刷赞群提供的不仅是数字,更是一种“群体认同感”。群内成员通过互助点赞传递“你的作品很好”的信号,这种低成本的情感支持,对缺乏初始关注的新创作者尤为重要。一位风光摄影师在采访中表示:“刚开始发作品时,只有零星几个赞,甚至怀疑自己的审美。加入刷赞群后,看到作品数字上涨,虽然知道有水分,但至少证明‘有人愿意看’,这种心理支撑比真实数据更重要。”这种“情感锚点”作用,让刷赞群超越了单纯的工具属性,成为创作者的心理慰藉空间。

三、群体互助的低成本捷径:从“单打独斗”到“抱团取暖”

传统提升点赞的方式,如主动社交、参与平台活动,需要投入大量时间精力,且效果难以保证。相比之下,刷赞群通过“互助机制”实现了成本与效率的平衡:成员只需每日花几分钟为他人点赞,即可积累“赞点”,再用赞点兑换自己作品的点赞。这种“付出-回报”的即时反馈,降低了参与门槛,让创作者从“单打独斗”变为“抱团取暖”。

更重要的是,刷赞群的“群体规模效应”放大了其吸引力。在百人、千人规模的群组中,单次点赞可带来数十甚至上百的初始数据,这种“杠杆效应”是个人努力难以企及的。一位商业摄影师算了一笔账:“自己手动推广,一天可能带来几十赞;加入刷赞群,半小时就能收获上百赞,节省的时间可以用来拍更多作品。”这种“时间换数据”的逻辑,契合了创作者追求效率的核心诉求,也成为刷赞群用户激增的关键推力。

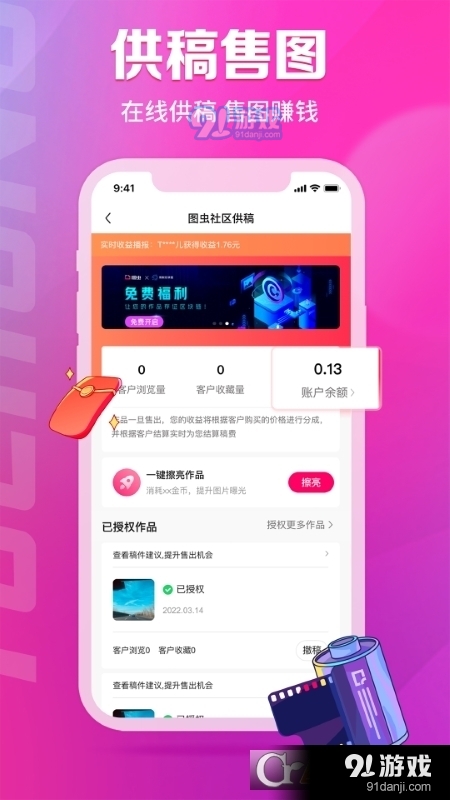

四、社区生态的隐性激励:数据是商业合作的“硬通货”

在图虫社区,点赞数不仅是流量指标,更是商业价值的“通行证。品牌方在选择合作摄影师时,往往会以点赞数、粉丝量作为初步筛选标准,认为高点赞代表作品质量与受众认可度。尽管这种“以点赞论英雄”的方式存在争议,但在缺乏更客观评价体系的当下,数据成为创作者与品牌方之间最直接的“信任凭证”。

刷赞群为创作者提供了“数据包装”的可能。通过快速提升点赞数,创作者可以优化个人主页的“数据形象”,吸引品牌方注意,进而获得商业合作机会。一位婚纱摄影师透露:“去年接了个本地商单,对方就是看了我图虫主页的作品点赞数——虽然后来知道有刷赞,但至少让他们觉得‘我受欢迎’。”这种“数据变现”的潜在收益,让刷赞群从“辅助工具”升级为“商业跳板”,吸引了更多有商业化需求的创作者加入。

刷赞群的盛行,本质上是创作者在算法规则、社交需求与商业价值多重压力下的适应性产物。它既反映了平台生态中“数据至上”的冰冷现实,也暴露了创作者对“被认可”的渴望。然而,随着平台对刷赞行为的打击力度加大(如图虫已推出“异常点赞监测”功能),以及用户对“真实内容”的追求,刷赞群的生存空间正在被压缩。未来,创作者或许需要回归内容本质——用真正的审美与情感打动用户,而非依赖数据的“虚假繁荣”。毕竟,点赞可以刷,但作品的灵魂无法复制。