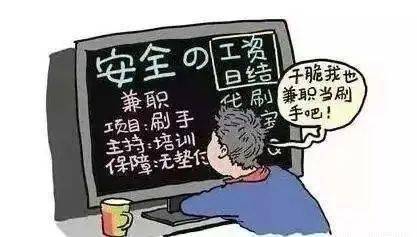

在刷单活动的灰色地带里,每一次指尖的滑动都可能成为虚假数据的帮凶。当商家在后台催促“帮忙点赞”的消息弹出,我始终选择按下拒绝键——这不是固执,而是对商业生态最朴素的捍卫。刷单行为早已不是秘密,从虚假交易到刷单好评,再到“帮忙点赞”这种看似无伤大雅的操作,本质上都是对市场信任机制的系统性破坏。而选择在刷单活动中不点赞,并非简单的“不配合”,而是基于对商业价值、个人权益和社会责任的清醒认知。

刷单活动中的“点赞”从来不是孤立的行为,它是虚假数据链条上的一环,与刷销量、刷好评共同构成了“流量造假”的完整闭环。商家要求点赞,往往不是为了获取真实反馈,而是为了营造“热门”“受欢迎”的假象,误导消费者做出非理性决策。当一条商品下方的点赞数被人为堆砌到上万,却鲜有真实用户的详细评价时,这种“点赞”早已失去了作为“用户偏好表达”的原始意义,沦为了商家包装产品的营销工具。更隐蔽的风险在于,刷单点赞背后往往藏着个人信息泄露的陷阱。为了完成“点赞任务”,用户常常需要授权社交账号、提供手机号,甚至下载不明插件,这些操作都可能让个人数据沦为黑产交易的标的。选择不点赞,首先是对这种“数据造假”链条的主动切割,也是对个人信息安全的底线守护。

从商业伦理的角度看,参与刷单点赞本质上是对其他消费者的不负责任。市场经济的核心是公平竞争,而虚假点赞破坏了这一基础:当劣质产品通过刷单获得虚假热度,真正用心打磨产品的商家反而会被淹没在流量泡沫中。这种“劣币驱逐良币”的现象,最终损害的是整个行业的生态。我曾见过一个案例:某手工陶瓷店铺因坚持真实评价,自然销量长期低迷;而隔壁同类型店铺通过刷单点赞,将一款粗制滥造的工艺品推上“热销榜”,最终导致大量消费者投诉维权。选择不点赞,是对这种“逆向淘汰”的无声抗议——拒绝成为虚假繁荣的共谋者,让市场回归“产品说话”的本质。消费者的每一次真实点赞,都应该是对优质服务的肯定;而每一次对虚假点赞的拒绝,都是对公平竞争环境的维护。

更深层的考量,是对“真实价值”的坚守。在信息过载的时代,消费者的注意力是最宝贵的资源,而点赞作为“轻量化互动”,本应成为快速筛选有效信息的工具。但当点赞数可以被轻易购买,这条信息筛选渠道就彻底失效了。我曾尝试在购物时关注“低点赞但高评价”的商品,反而多次发现“宝藏单品”:一款只有几十个点赞的护手霜,却因真实用户提到“滋润不油腻”而让我长期回购;而另一款拥有上万点赞的网红面膜,评论区却充斥着“过敏”“无效”的吐槽。这些经历让我意识到,虚假点赞制造的“信息噪音”,只会增加消费者的决策成本。选择不点赞,不是否定点赞本身的价值,而是拒绝让这一行为沦为商业欺骗的道具——唯有真实的数据,才能让好产品被看见,让消费者少踩坑。

有人或许会说:“只是帮忙点个赞,又不涉及交易,何必较真?”但这种“小事论”恰恰模糊了刷单行为的危害边界。刷单点赞的泛滥,会逐渐侵蚀社会信任的根基。当“点赞”不再代表真实意愿,“好评”不再反映真实体验,消费者对整个商业体系的信任都会动摇。更值得警惕的是,刷单活动往往形成“需求-供给”的恶性循环:商家为了竞争而刷单,消费者因刷单而对商家失去信任,进而要求更多“保障”,最终推高整个社会的交易成本。选择不点赞,是对这种“信任赤字”的主动防御——从拒绝一次虚假互动开始,逐步重建商业领域的诚信体系。这种看似微小的个人选择,实则是推动社会向更健康方向发展的微观力量。

在数据驱动的商业时代,真实的价值永远无法被虚假数据掩盖。刷单点赞或许能带来短暂的流量红利,但长远来看,只有靠产品品质、服务体验和真实口碑赢得的市场,才是可持续的。选择在刷单活动中不点赞,不是消极的“不作为”,而是积极的“价值选择”:它既是对个人数据权益的保护,也是对公平竞争的捍卫,更是对真实商业生态的参与。当越来越多的人拒绝成为虚假数据的“帮手”,市场自然会回归理性,那些真正用心做事的商家,也将在真实反馈中找到生长的力量。这或许就是“不点赞”背后最朴素的意义:用指尖的拒绝,为真实点赞。