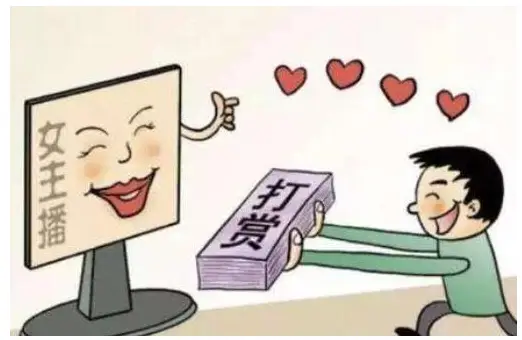

在点赞比赛刷礼物的骗局中,无数用户抱着“小投入高回报”的心态涌入,最终却落得人财两空。这类骗局并非简单的“贪小便宜吃大亏”,而是利用了人性弱点、技术漏洞与信息差构建的数字狩猎场——表面是热闹的互动竞赛,实则是精心设计的资金收割陷阱。要拆解其背后的骗术逻辑,需从运作模式、心理操控、技术手段与社会代价四个维度层层深入。

点赞比赛的“流量诱饵”:虚假奖励下的资金闭环

点赞比赛的内核,本质是“以奖励为饵,以刷礼为钩”。平台或个人常以“点赞榜前三送手机”“流量扶持”“现金红包”等噱头吸引用户参与,营造“公平竞争”的假象。用户误以为通过点赞、分享、邀请好友就能获得真实回报,却不知所谓“奖励”从一开始就是虚构的。例如某短视频平台曾发起“家乡人气王”点赞赛,承诺冠军奖励万元旅游基金,实则前十名均为“托儿”,真实用户无论投入多少精力,永远无法超越虚假数据。当用户为冲榜开始“刷礼物”——购买虚拟币、打赏主播或平台指定道具时,资金便进入骗子的口袋,而所谓的“奖励”不过是诱骗持续投入的幌子。这种模式通过“小额试错+大额收割”闭环设计:初期让少数用户获得小恩小惠(如虚拟徽章、小额红包),制造“可信”假象;待用户投入增大后,便以“数据异常”“未达标准”等理由拒绝兑现,甚至直接失联。

心理杠杆:从虚荣心到侥幸感的精准拿捏

骗术成功的核心,是对用户心理的精准拿捏。点赞比赛天然契合了人性中的虚荣心与从众心理:用户渴望在榜单上“脱颖而出”,获得群体认可;看到他人不断刷礼物冲榜,便误以为“不跟就要输”。更致命的是骗子对“侥幸心理”的利用——他们常设置“差一点就能赢”的陷阱,比如“再刷100元礼物即可反超”“距离奖励还差10个赞”,让用户误以为“再加把劲就能成功”,从而陷入“沉没成本谬误”,越陷越深。青少年群体尤其易受其害:他们社交需求强烈,渴望通过“人气值”证明自己,却缺乏对风险的辨别力。曾有中学生为在班级点赞赛中夺冠,偷偷用父母手机刷万元礼物,最终不仅没拿到奖励,还导致家庭矛盾。这种心理操控的本质,是将用户的情感需求转化为消费冲动,让“点赞”从互动异化为“攀比工具”,最终沦为骗局的燃料。

技术黑箱:虚假数据与资金池的无痕收割

点赞比赛的骗局离不开技术手段的“黑箱操作”。一方面,数据造假已成行业潜规则:通过机器人刷量、虚假账号点赞、后台篡改排名等手段,让“托儿”长期霸占榜单,普通用户的真实努力瞬间化为泡影。例如某些直播平台使用“刷票软件”,可在1分钟内为指定账号增加上万点赞,且数据看似“真实”,普通用户根本无法辨别。另一方面,资金池的隐蔽性让骗子能全身而退:用户刷礼物的资金通常通过第三方支付平台分散流转,或直接进入个人账户,缺乏监管。一旦收割完成,骗子便迅速关闭平台、注销账号,资金早已被转移。更隐蔽的是“复合型骗局”:部分平台以“刷礼物返佣金”为诱饵,让用户成为“代理”,拉人头刷单,形成“传销+诈骗”的混合模式,不仅骗取参与者资金,还利用其社交关系扩大受害者范围。技术的匿名性与隐蔽性,让这类骗局难以追踪,维权成本极高。

社会代价:信任透支与网络生态的恶化

点赞比赛刷礼物的骗局,代价远不止个人经济损失。从社会层面看,它透支了用户对网络互动的信任:当点赞、分享等基础行为沦为“金钱游戏”,用户对平台、对他人、对网络环境的信任度会急剧下降。曾有调查显示,超六成受访者因遭遇类似骗局“减少社交平台互动”,甚至对“点赞”产生抵触心理。从网络生态看,这类骗局助长了“流量至上”的浮躁风气:平台为追求活跃度,默许甚至纵容虚假比赛,导致劣币驱逐良币——真正优质的内容被淹没在“刷礼物”的喧嚣中,创作者被迫卷入“数据竞赛”,形成恶性循环。更深远的是对价值观的扭曲:尤其对青少年而言,长期接触“花钱买排名”“走捷径成功”的案例,容易让他们误以为“结果可以造假”“努力不如投机”,这与社会主义核心价值观倡导的“诚信”“奋斗”背道而驰。

当点赞的数字褪去虚假的光环,留下的应是真实互动的温度,而非被收割后的冷寂。防范点赞比赛刷礼物的骗局,既需要用户擦亮双眼——警惕“天上掉馅饼”的奖励,拒绝为虚拟排名盲目消费;也需要平台压实责任——建立真实数据审核机制,严惩虚假竞赛;更需要监管部门加强监管,斩断“刷礼物-资金池-跑路”的黑链。唯有如此,才能让“点赞”回归其本质:是心与心的连接,而非数字的游戏。