小红书作为国内领先的UGC内容社区,近年来“恶意刷赞事件”频发,从素人笔记到头部KOL内容,均出现异常点赞数据,不仅扰乱了平台的内容生态秩序,更削弱了用户对“种草”信息的信任基础。这一现象的背后,并非单一因素驱动,而是平台特性、商业逻辑、技术漏洞与用户心理等多重因素交织的结果。要理解为何恶意刷赞屡禁不止,需深入拆解其背后的底层逻辑与共生关系。

一、内容社区的“流量焦虑”:点赞作为核心指标的异化

小红书的生态本质是“流量驱动型”社区,其算法分发机制高度依赖用户互动数据,其中点赞量是衡量内容质量与传播潜力的核心指标之一。无论是素人创作者希望笔记获得初始曝光,还是品牌方追求内容“爆款”效果,点赞量直接关系到内容能否进入更大的流量池。这种“以点赞论英雄”的生态,催生了强烈的“流量焦虑”——当自然增长难以满足需求时,“恶意刷赞”便成为低成本、高效率的“捷径”。

值得注意的是,小红书的用户群体以年轻女性为主,她们对“种草”内容的需求旺盛,但也容易陷入“数据崇拜”:高赞笔记往往被默认为“优质内容”,进而引发跟风点赞与消费。这种认知偏差进一步放大了点赞的价值,使得刷赞行为从“隐性操作”变为“公开的秘密”。从“为什么小红书频繁发生恶意刷赞事件”这一核心问题出发,可见平台对互动数据的过度依赖,已让点赞指标从“用户真实反馈”异化为“生态竞争工具”,为刷赞行为提供了生存土壤。

二、商业变现链条的“数据造假冲动”:从种草到转化的利益驱动

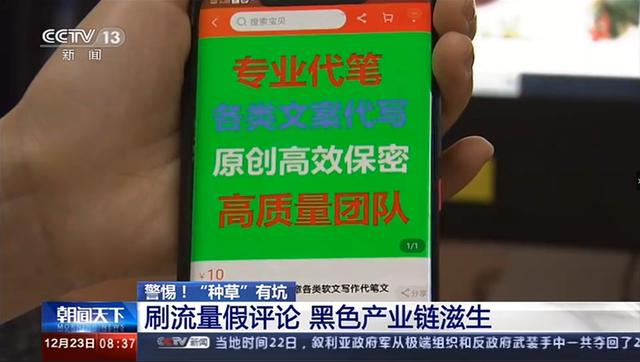

小红书的商业价值高度依赖“种草转化”,而点赞量、收藏量等数据是品牌方评估合作效果的重要依据。在MCN机构、品牌方与创作者构成的商业链条中,“数据好看”往往比“内容真实”更具优先级。例如,品牌方在选择KOL/KOC合作时,会参考历史笔记的点赞量来判断“种草能力”;创作者为获取更多商单,可能通过刷赞伪造“爆款”履历;甚至部分MCN机构会将“刷赞服务”包装成“流量优化套餐”,形成规模化产业链。

这种“数据造假冲动”的背后,是商业效率与真实性的矛盾。一方面,品牌方追求“投入产出比”,希望用最短时间实现种草效果,而高点赞数据能快速建立用户信任;另一方面,创作者面临激烈的商业竞争,若不“优化数据”,可能被市场淘汰。当商业逻辑与内容生态产生冲突,“恶意刷赞事件”便成为必然产物——它不仅是个人行为,更是整个商业链条在“唯数据论”驱下的集体妥协。

三、平台监管的“技术博弈滞后”:从识别到拦截的困境

面对频发的恶意刷赞事件,小红书并非没有尝试监管。平台通过AI算法识别异常账号、限制非自然流量、公示违规处理结果等手段,持续打击刷赞行为。然而,刷赞技术也在不断迭代,从早期的机器批量操作,到如今的“真人模拟刷赞”(通过兼职平台组织真人点赞,模拟用户行为轨迹),再到利用境外IP与分布式代理规避检测,技术与监管的博弈从未停止。

平台监管的核心困境在于“成本与效率的平衡”。一方面,要精准识别恶意刷赞,需要投入大量技术资源进行数据建模与行为分析,这对中小型平台是巨大挑战;另一方面,过度严格的监管可能误伤正常用户(如亲友互动、自然传播),影响用户体验。例如,当用户通过社群分享笔记引发集中点赞时,算法可能误判为刷赞行为,导致内容限流。这种“技术滞后性”使得恶意刷赞事件难以根除,平台始终处于“道高一尺,魔高一丈”的被动局面。

四、用户认知偏差与“破窗效应”:刷赞行为的自我强化

恶意刷赞事件的频发,还与用户的认知偏差及“破窗效应”密切相关。部分用户认为“刷赞只是行业潜规则”,甚至将其视为“内容运营的必要手段”;而普通用户在面对高赞笔记时,往往缺乏辨别能力,默认“点赞多=内容好”,这种信任被数据造假不断透支,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

更关键的是,当刷赞行为未被及时遏制,会引发“模仿效应”:若某创作者通过刷赞获得流量与商业收益,其他创作者便会效仿,形成“不刷赞就吃亏”的集体焦虑。这种“破窗效应”让恶意刷赞从个别行为演变为普遍现象,最终破坏整个社区的内容生态——当用户发现“高赞笔记可能是刷的”,对平台的信任度会急剧下降,种草内容的商业价值也随之衰减。

回归真实:构建健康内容生态的破局之路

恶意刷赞事件的频发,本质是内容社区在快速发展中“效率”与“真实”失衡的体现。要破解这一难题,需从平台、用户、商业三方协同发力:平台需优化算法逻辑,降低单一数据指标的权重,引入内容质量评估体系;商业链条应建立数据真实性标准,将“用户真实反馈”作为合作核心依据;用户则需提升媒介素养,理性看待数据,拒绝“数据崇拜”。

唯有当“真实内容”取代“虚假数据”,成为社区竞争的核心,恶意刷赞事件才会失去生存土壤。小红书作为内容生态的构建者,其责任不仅是“打击刷赞”,更是重建用户对“种草”的信任——这不仅是平台可持续发展的关键,更是内容社区回归本质的必然要求。