微信公众号评论区刷赞行为早已不是秘密——打开一篇十万加文章,评论区点赞数动辄破万,却鲜见真实互动,这种“数据繁荣”背后,是创作者、用户、平台与商业逻辑共同编织的复杂网络。刷赞行为普遍,本质是数字时代“数据崇拜”与“流量焦虑”交织的产物,其蔓延不仅反映了内容生态的畸形需求,更暴露了平台机制、用户心理与商业变现链条中的深层漏洞。

一、平台算法的“数据依赖”:互动指标成为内容价值的“伪标尺”

微信公众号的推荐机制虽历经多次调整,但互动数据(点赞、在看、评论)始终是衡量内容热度的核心参数。早期算法中,点赞数直接影响文章的“打开率”和“推荐权重”——高赞内容更容易被系统判定为“优质”,从而推送给更多用户。这种“数据至上”的逻辑,让创作者陷入“点赞竞赛”:即便内容本身缺乏价值,也要通过刷赞制造“热门假象”,以换取算法的青睐。

更关键的是,平台对“互动数据”的过度强调,形成了“马太效应”。头部账号凭借资源优势刷赞巩固地位,中小创作者则因数据劣势难以突围,最终被迫加入“刷赞大军”。即便微信后来弱化点赞权重,转而关注“阅读时长”“转发率”等指标,但“点赞数”作为最直观的“社交货币”,早已成为广告主、读者判断内容价值的重要参考。这种“路径依赖”让刷赞行为从“可选项”变成了“必选项”。

二、创作者的“流量焦虑”:数据成为生存的“通行证”

在内容过剩的时代,公众号打开率持续下滑——2023年行业数据显示,公众号平均打开率已不足3%,头部账号也难逃“流量瓶颈”。创作者面临“不刷赞等死,刷赞找死”的困境:不刷赞,数据惨淡可能影响广告合作、涨粉计划;刷赞,虽能短期美化数据,却可能面临平台处罚。但多数创作者仍选择铤而走险,因为“数据真实性”在生存压力面前变得次要。

企业号的需求更为迫切。品牌方通过公众号发布内容时,点赞数直接关系到“营销效果”——高赞数据能向客户证明内容影响力,甚至作为报价依据。某MCN机构从业者透露:“客户看不懂内容质量,但看得懂点赞数。一篇阅读10万+、点赞1万+的文章,报价能比阅读量相同但点赞只有2000元的高50%。”这种“数据=价值”的商业逻辑,让企业号成为刷赞的“重灾区”。

个人创作者同样难逃焦虑。自媒体人李默坦言:“我坚持原创半年,每篇都用心打磨,但点赞数始终惨淡。看到同行刷赞后涨粉飞快,自己也开始动摇——毕竟,没有数据支撑,内容再好也只是‘自嗨’。”这种“流量焦虑”让刷赞从“个别行为”演变为“行业潜规则”。

三、用户心理的“从众陷阱”:虚假点赞制造“热门幻觉”

人类天生具有“从众心理”,倾向于相信“多数人的选择”。评论区高赞数会形成“热门假象”,引导用户产生“这篇文章一定很好”的心理暗示,从而主动点赞或阅读。刷赞者正是利用这一心理,通过虚假数据制造“热门幻觉”,吸引真实用户参与。

更值得警惕的是“点赞攀比”现象。部分用户将“点赞数”视为社交身份的象征——给高赞内容点赞,能让自己显得“有品位、在潮流”;而给小众内容点赞,则可能被视为“不合群”。这种“社交货币”心理,让用户对刷赞内容产生“无意识追捧”,进一步助长了刷赞行为的蔓延。

此外,“点赞机器”的泛滥也加剧了问题。通过技术手段生成的机器人账号,能在短时间内给同一篇文章点赞数千次,评论区瞬间被“赞”刷屏。真实用户看到后,会误以为内容广受欢迎,从而跟风点赞,形成“虚假繁荣→真实跟风→更多刷赞”的恶性循环。

四、产业链的“灰色便利”:低成本的“数据造假”生态

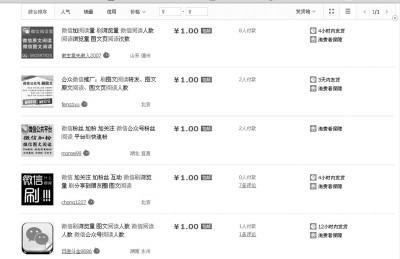

刷赞行为的普遍,离不开成熟的灰色产业链支撑。如今,在电商平台、社交媒体上,“公众号点赞服务”已明码标价:100个点赞仅需5-10元,1000个点赞50-100元,甚至有“包月套餐”(每月1万个点赞300元)。这些服务通过“真人兼职+技术手段”实现,真人点赞来自兼职用户,技术点赞则通过模拟器或机器人完成,难以被平台完全识别。

产业链的分工精细化,进一步降低了刷赞门槛。上游是“数据供应商”,提供点赞、在看、评论等“一条龙服务”;中游是“中介代理”,将服务打包卖给创作者;下游是“技术支持方”,开发刷赞软件和工具。某刷赞平台客服透露:“我们支持‘精准刷赞’,可以按地域、性别、兴趣标签定向投放,让点赞数据看起来更‘真实’。”这种“定制化服务”,让刷赞行为更具隐蔽性。

更关键的是,微信对刷赞行为的打击存在“滞后性”。平台虽通过算法识别异常点赞(如短时间内集中点赞、账号无关注记录等),但刷赞方不断更换技术手段(如IP代理、分散操作、真人矩阵),导致“猫鼠游戏”持续上演。同时,部分平台对“轻微刷赞”睁一只眼闭一只眼,因为高互动数据能提升公众号活跃度,间接增强用户粘性——这种“默许态度”,让刷赞产业链有了生存空间。

五、监管与理性的双重缺失:从“数据崇拜”到“价值回归”的困境

刷赞行为的普遍,本质是“数据崇拜”与“监管缺失”共同作用的结果。平台虽出台规则打击刷赞,但执行难度大、成本高;创作者因生存压力被迫妥协;用户则因信息不对称难以辨别真伪。这种“三方失守”的状态,让评论区沦为“数字秀场”,真实的声音被虚假数据淹没。

更深远的影响在于,刷赞行为正在破坏公众号生态的信任机制。当读者发现“高赞=刷赞”,会对平台内容产生普遍怀疑,最终导致“劣币驱逐良币”——真正优质的内容因数据不佳被埋没,而靠刷赞维持“虚假繁荣”的内容却能获得更多资源。这种“逆向选择”,不仅损害创作者的积极性,更会让公众号失去作为“内容平台”的核心价值。

打破这一循环,需要平台、创作者与用户共同努力。平台需重构评价体系,降低点赞数据的权重,转而关注“内容质量”“用户反馈”等核心指标;创作者需回归内容初心,用优质内容而非虚假数据吸引读者;用户则需建立“数据理性”,不盲目追捧高赞内容,学会辨别真实价值。唯有如此,公众号评论区才能从“刷赞的剧场”回归“交流的广场”——毕竟,真正有价值的内容,从来不需要靠点赞数来证明。