微信推文留言区的点赞数,本应是读者真实情感与观点的投射,如今却常常出现“异常繁荣”——一条普通留言能在短时间内收获数百甚至上千点赞,远超内容本身的传播热度。这种“微信推文留言被刷点赞”的现象,早已不是偶然的个体行为,而是演变为一种渗透内容生态、影响用户认知的系统性问题。究其根源,它交织着用户心理的微妙变化、平台算法的隐性引导、商业利益的驱动,以及内容创作逻辑的异化,每一个环节都在共同催生着这种“虚假互动”的蔓延。

从众心理与社交认同:点赞背后的“羊群效应”

人类作为社会性动物,对“群体认同”有着本能的追求。在微信推文的留言区,一条留言的点赞数往往成为判断其“价值”的直观指标——当用户看到某条留言获得大量点赞时,会下意识认为“这条留言代表了多数人的观点”,从而产生“不点赞就落伍”的从众心理。这种心理机制被形象地称为“羊群效应”,而刷点赞的行为正是对这种效应的刻意放大。

例如,一篇关于职场话题的推文,若有一条留言吐槽“加班文化”,短时间内突然涌现大量点赞,后续读者即便没有相同经历,也可能因“觉得这是普遍现象”而跟风点赞。久而久之,留言区的点赞数逐渐脱离内容本身的质量,沦为一种“社交货币”:点赞不再是表达真实想法,而是融入群体的“通行证”。更深层来看,这种行为还暗含着用户对“被看见”的渴望——当一条留言拥有高赞,用户在转发或评论时引用它,能借助其“高人气”增强自身观点的说服力,形成“借势传播”的循环。这种对社交认同的过度追求,让刷点赞有了生存的土壤:通过伪造点赞数据,制造“群体共识”的假象,引导真实用户跟风,最终实现流量与影响力的虚假繁荣。

平台算法的隐性激励:数据权重下的“互动崇拜”

微信作为内容分发平台,其算法机制虽未完全公开,但“互动数据对内容曝光的影响”早已成为行业共识。阅读量、点赞、在看、转发、留言……这些互动指标构成了算法判断内容“质量”的核心参数,其中留言区的点赞数,作为“用户对留言内容认可度”的直接体现,往往被赋予较高权重。

对创作者而言,高互动意味着更高的推荐量,进而吸引更多粉丝与商业合作。这种“数据驱动”的创作逻辑,催生了“为互动而互动”的畸形需求:当内容本身难以引发自然互动时,刷点赞便成为“捷径”。例如,一篇知识科普类推文,若核心观点较为专业,自然留言可能寥寥无几,创作者便会通过刷赞让某些“引导性留言”获得高亮,刺激其他用户参与讨论。对平台而言,高互动数据能证明内容的“用户价值”,吸引更多创作者入驻,形成内容生态的繁荣表象——但这种繁荣建立在虚假数据之上,长期来看会扭曲算法的判断逻辑,让真正优质的内容因“互动数据不足”而被埋没。

更值得警惕的是,算法对“互动数量”的偏爱,正在倒逼创作者忽视内容质量,转而钻研“如何让留言更容易被点赞”。例如,刻意设计争议性观点、煽动性语言,甚至雇佣水军发布“站队留言”,通过制造对立与冲突吸引点赞。这种“流量至上”的导向,让留言区逐渐从“交流空间”异化为“点赞竞赛场”,刷点赞则成为这场竞赛中最隐蔽的“作弊手段”。

商业利益的驱动:流量变现链条上的“数据造假”

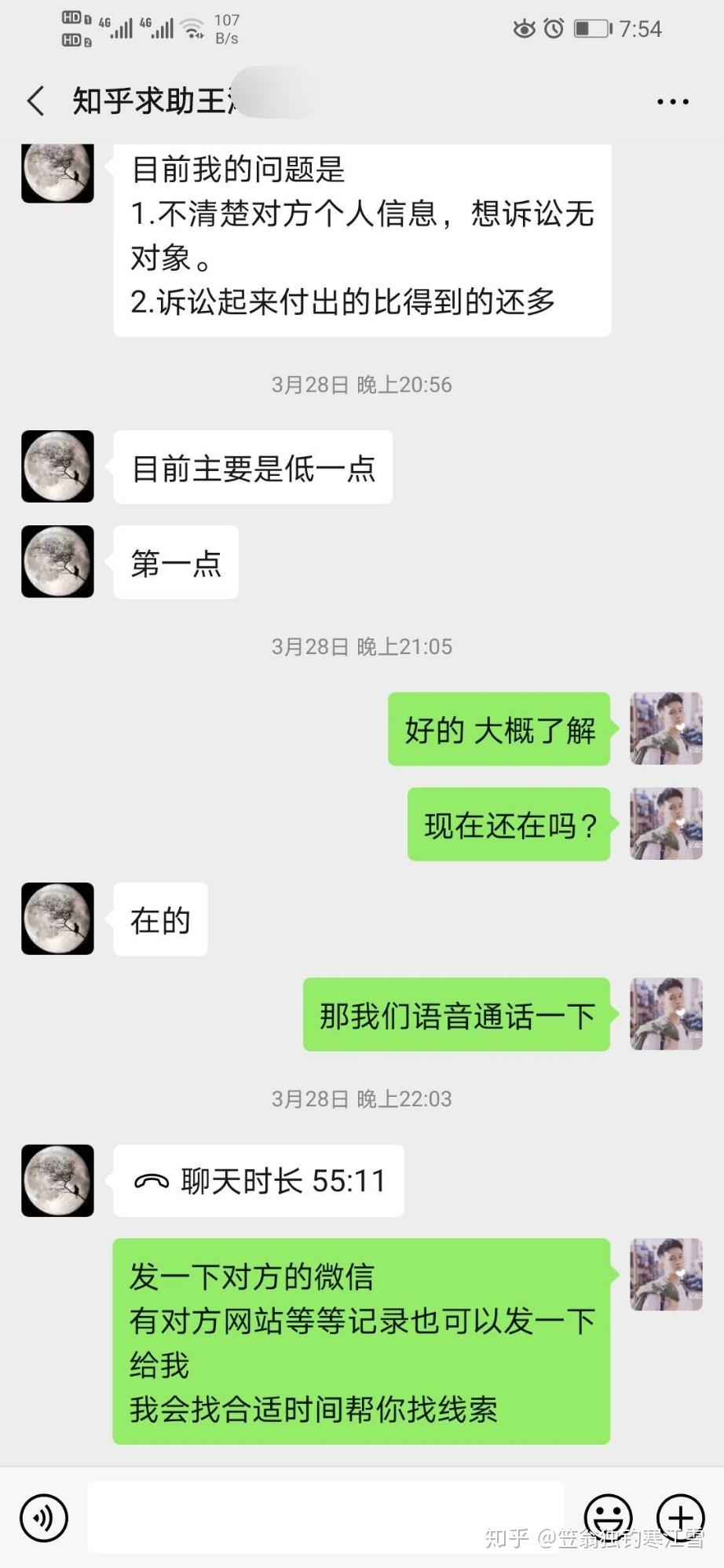

当微信推文从“内容分享”演变为“流量生意”,留言点赞的商业价值便被无限放大。对于广告主、品牌方而言,推文的互动数据是衡量投放效果的核心指标——一条拥有高赞留言的推文,意味着内容具备更强的用户粘性与传播力,广告转化率自然更高。这种“数据崇拜”催生了庞大的“刷赞产业链”:从个人兼职刷手到专业MCN机构,提供“微信留言点赞”服务,价格低至0.1元/个,甚至可以根据“点赞时间分布”“账号权重”定制“真实感”数据。

商业驱动下的刷点赞,呈现出“精准化”“场景化”的特点。例如,电商类推文会在留言区刷“求链接”“已买,好用”等高赞留言,营造“爆款”假象;情感类推文则通过刷“感动哭了”“说到心坎里”等评论,增强内容的感染力,吸引粉丝关注账号。对账号运营者来说,这不仅是“提升数据”的手段,更是“流量变现”的必要步骤:高互动数据能吸引广告合作、带货佣金,甚至账号交易——一个拥有10万粉丝、平均留言点赞超200的账号,其估值远高于同级别但互动惨淡的账号。

这种商业逻辑的恶性循环,导致刷点赞从“个别行为”发展为“行业潜规则”。当大多数账号都在通过刷赞提升数据时,“不刷赞就意味着落后”,创作者被迫加入这场“数据造假”的军备竞赛。最终,虚假的点赞数据不仅误导了广告主的投放决策,也让用户陷入“信息茧房”——他们以为看到的是“大众观点”,实则是商业利益精心设计的结果。

内容生态的异化:从“真实交流”到“流量表演”

微信推文的留言区,本质上是创作者与读者、读者与读者之间的“公共对话空间”。但当刷点赞成为常态,这个空间正在逐渐失去其交流的本质,异化为“流量表演”的舞台。

一方面,刷点赞扭曲了留言区的价值排序。真正有深度、有见地的观点,可能因“不够讨喜”而无人问津;而那些刻意迎合大众情绪、甚至煽动对立的“口水留言”,却因刷赞而占据前排。这种“劣币驱逐良币”的现象,让优质创作者失去表达动力——当认真写下的评论不如一条“段子”获得点赞,谁还愿意投入精力进行深度思考?

另一方面,刷点赞加剧了用户的“认知疲劳”。当读者发现留言区的点赞数与内容质量严重不符,会对平台的真实性产生怀疑,逐渐降低对留言区的关注度。长期来看,这将破坏微信内容生态的信任基础——用户不再相信“点赞即认可”,创作者不再相信“互动即反馈”,最终导致整个内容生态的“空心化”。

更深层的危机在于,刷点赞背后反映的是“内容创作价值观”的扭曲。当创作者将精力放在“如何让留言获得更多点赞”而非“如何输出有价值的内容”时,微信推文正在从“信息载体”退化为“流量工具”。这种异化不仅损害了用户体验,更让微信作为“国民级应用”的社会价值大打折扣——它本应成为连接人与人、促进理性对话的平台,却可能因虚假互动而沦为“情绪放大器”与“数据造假温床”。

回归真实:让留言点赞回归交流的本质

微信推文留言被刷点赞的现象,并非单纯的技术问题或道德问题,而是数字时代内容生态困境的一个缩影。要破解这一难题,需要创作者、平台与用户共同回归“真实”的初心。

对创作者而言,应摆脱“数据至上”的执念,将重心放在内容质量的提升上——真正有价值的内容,自然会引发用户的真实互动。对平台而言,需优化算法机制,降低“互动数据”在内容推荐中的权重,引入“内容质量评估体系”,同时加强对虚假数据的监测与打击,切断刷点赞的产业链条。对用户而言,则需提升媒介素养,理性看待留言区的点赞数,不被“数据假象”所误导,让每一次点赞都成为真实情感的流露。

唯有当留言点赞不再成为流量的“道具”,而是观点的“共鸣”、情感的“连接”,微信推文的留言区才能真正回归其交流的本质。这不仅是内容生态健康发展的需要,更是数字时代对“真实”的坚守——在算法与流量编织的迷雾中,唯有真实,才能穿透喧嚣,抵达人心。