微信朋友圈点赞数量被刷高,早已不是秘密。从微商精心包装的“爆款”推广,到普通用户刻意营造的“高人气”日常,那些远超实际互动量的点赞数,正悄然扭曲着社交关系的真实性。这一现象并非偶然,而是技术漏洞、心理需求与商业利益交织的产物。点赞数据造假背后,本质是社交货币贬值与信任体系崩塌的微观缩影,其背后逻辑值得深入剖析。

技术驱动:从“人工点赞”到“智能脚本”的产业链升级

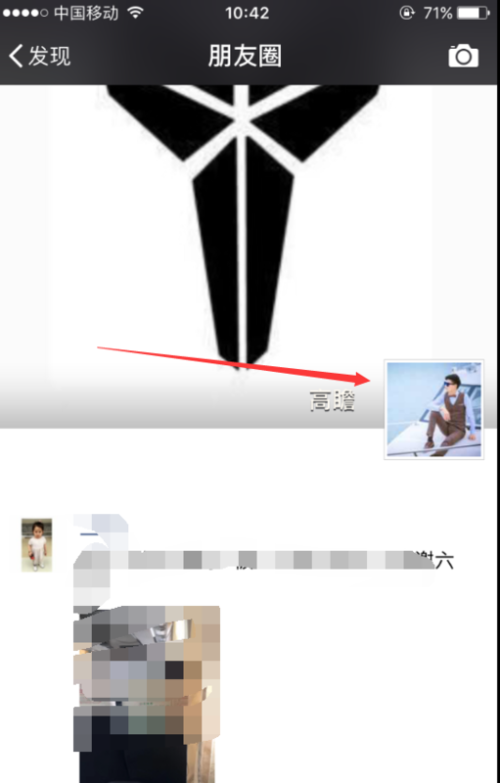

朋友圈点赞刷高的技术实现,经历了从“人力密集”到“自动化操作”的迭代。早期依赖“兼职点赞员”,通过人工点击赚取佣金,效率低下且成本高昂。随着移动互联网技术的发展,第三方工具和脚本程序逐渐成为主流。这些工具通过模拟用户行为——如自动识别头像、滑动屏幕、触发点赞按钮,甚至能根据发布时间精准“卡点”互动,在几分钟内为一条朋友圈刷出数百点赞。

技术门槛的降低是关键。如今,市面上大量“朋友圈点赞助手”“流量大师”类APP,打着“提升社交影响力”的旗号,提供“包月点赞”“定向刷赞”(如仅刷好友或特定群体)等定制服务,甚至宣称“防封号”。这些工具利用微信接口的漏洞,通过虚拟IP地址或批量注册的“小号”规避平台检测,形成了一条从技术开发、流量供应到需求变现的完整产业链。技术的普及化,让普通用户也能以低成本“操作”点赞数据,进一步助长了造假行为。

社交心理:“点赞焦虑”与“社交货币”的畸形需求

点赞在朋友圈中早已超越“简单互动”的功能,异化为一种“社交货币”。用户通过点赞数量衡量内容的受欢迎程度,甚至将其与个人价值绑定——高点赞=高认同=高社交价值。这种认知催生了普遍的“点赞焦虑”:当看到好友动态收获数百点赞,而自己发布的动态仅寥寥数个时,心理落差会驱使用户通过刷赞来“维持体面”。

社会比较理论在此体现得淋漓尽致。朋友圈作为“熟人社交场”,用户不自觉地陷入与他人比较的漩涡。微商需要高点赞证明产品“火爆”,职场人士用它塑造“人脉广”的形象,普通用户则借此获得“被关注”的满足感。点赞数据造假,本质上是对真实社交能力不足的补偿,也是对“数字面子”的过度追求。当虚假点赞成为常态,真实的情感表达反而被稀释,社交关系逐渐异化为“数据表演”。

商业逻辑:流量变现与信任经济的灰色博弈

商业利益是点赞刷高的核心驱动力。在微信生态中,朋友圈是私域流量运营的重要场景,点赞数量直接影响内容的传播效率和商业价值。对于微商、KOL(关键意见领袖)和品牌方而言,高点赞意味着更高的用户信任度——一条“获赞500+”的朋友圈,能显著提升潜在客户的购买意愿,甚至成为广告报价的“议价筹码”。

由此催生了“流量造假”的灰色产业链。部分MCN机构(多频道网络)和中介公司,专门为商家提供“刷赞+刷评论+刷转发”的“一条龙”服务,通过制造虚假热度,帮助客户打造“爆款”假象。这种数据造假不仅误导消费者,更破坏了平台内的信任经济——当用户发现“高赞”背后可能是水军操作,对真实内容的信任度会大幅下降,最终损害整个社交生态的商业价值。

平台监管:技术对抗与治理困境

微信平台从未放松对朋友圈点赞刷高的打击。通过AI算法识别异常行为(如短时间内集中点赞、同一IP多账号操作、非好友精准点赞等),平台会对违规账号进行警告、限制功能甚至封禁处理。然而,技术对抗始终存在:开发者不断更新脚本,模拟“真人级”操作(如随机间隔、模拟点击轨迹),甚至利用境外服务器规避检测,导致平台监管陷入“道高一尺,魔高一丈”的困境。

监管难点还在于“界定模糊”。用户出于“面子需求”的小范围手动互赞,与商业化的批量刷赞,在技术上难以区分。过度严格的监管可能误伤正常用户,而宽松则放任造假蔓延。这种两难,使得平台需要在“用户体验”与“生态净化”之间寻找平衡,但根治点赞刷高问题,仅靠技术手段远远不够。

破局之路:从“数据崇拜”到“真实回归”

点赞刷高现象的蔓延,折射出数字时代社交关系的异化。当点赞数成为衡量社交价值的唯一标准,我们是否正在遗忘朋友圈的初心——分享生活、维系情感?真正的社交影响力,从来不是靠虚假数据堆砌,而是源于内容的真实性与互动的真诚度。

对用户而言,需警惕“数据崇拜”陷阱,理性看待点赞数量,关注内容本身的价值;对平台而言,需升级风控技术,建立更精准的造假识别模型,同时完善用户举报机制;对社会而言,应倡导“真实社交”的价值观,让朋友圈回归“连接人心”的本质。唯有如此,才能遏制点赞刷高的歪风,让社交货币重新找回其应有的温度。

朋友圈点赞数被刷高,看似小事,实则是数字时代信任体系的一面镜子。当虚假数据成为常态,我们失去的不仅是真实的互动,更是对社交关系的敬畏。唯有剥离数据的伪装,让点赞回归“我看到了,我认同”的本真,朋友圈才能真正成为记录生活、传递温暖的社交空间。