微博账号被盗后会被恶意刷赞,这一现象看似只是数字游戏,实则是黑产链条中精心设计的变现环节。当用户发现账号异常时,往往首先关注私信泄露或财产损失,却忽略了那些被强行塞入的“赞”——这些虚假流量不仅是对个人数字足迹的污染,更是黑产团队将“被盗资源”转化为经济利益的关键操作。

恶意刷赞的核心动机,在于将盗号账号包装成“高价值资产”。微博账号的价值本质是其社交影响力,而点赞数、转发量等互动数据是衡量这种影响力的直观指标。黑产团队盗取账号后,不会立即销毁,而是通过“养号”操作提升账号“身价”。其中,刷赞是最快见效的方式:一个原本只有几百真实粉丝的账号,可能在几小时内被刷出上万点赞,让其在平台算法中获得“高活跃用户”的标签。这种“数据注水”后的账号,在黑产市场上能以更高价格转卖——营销号需要它来发布推广内容,水军团队需要它作为“流量矩阵”的一环,甚至某些机构会购买这类账号进行“舆情操控”,伪造大众对某事件的关注度。

从操作层面看,恶意刷赞依赖成熟的技术工具和平台漏洞。黑产团队通过撞库、钓鱼等手段获取账号密码后,会利用自动化脚本批量操作。这些脚本能模拟用户行为,避开微博的反作弊系统:比如分散IP地址、随机切换点赞时间段、模拟不同设备的操作轨迹,让虚假点赞看起来更“真实”。更有甚者,会结合“养号”策略——先用少量真实内容积累一定粉丝,再突然对大量历史动态或新发布内容集中刷赞,制造“账号突然爆火”的假象。这种操作不仅提升了账号的权重,还可能触发微博的“推荐机制”,让被盗账号的内容进入更多用户的信息流,进一步扩大黑产的影响力。

恶意刷赞的背后,是完整的“盗号-洗号-变现”黑产闭环。盗号只是第一步,如何将“死账号”变成“活资产”才是关键。刷赞是洗号过程中的“基础操作”,后续还会包括刷转发、评论、粉丝等,全方位伪造账号活跃度。例如,一个被盗的美妆博主账号,会被刷赞后伪装成“高互动美妆博主”,转卖给推广面膜的商家;企业账号则可能被刷赞后,用于发布虚假招聘信息或产品测评,从中收取推广费。值得注意的是,这类操作往往与“刷量产业链”深度绑定——黑产团队会同时控制大量盗号账号,形成“矩阵”,通过互相点赞、转发,进一步降低平台识别风险。这种规模化操作,使得单个盗号账号的恶意刷赞行为,成为整个黑产生态的“毛细血管”。

对账号原主而言,恶意刷赞的危害远不止于“数字异常”。首先,它会严重破坏账号的信誉体系。当好友或粉丝发现账号突然对无关内容疯狂点赞,会立即意识到异常,导致社交关系破裂;其次,平台算法可能将异常互动判定为“作弊行为”,对账号进行限流甚至封禁,原主需花费大量时间申诉解封;更严重的是,被盗账号可能被用于刷赞虚假信息,如诈骗链接、谣言内容,一旦涉及违法,原主可能因“账号管理不当”承担连带责任。

从平台生态看,恶意刷赞是对数据真实性的系统性破坏。微博的推荐算法依赖用户互动数据判断内容质量,而虚假点赞会污染数据池,让优质内容被淹没,低质或恶意内容却因“高互动”获得曝光。这不仅损害用户体验,还会降低广告主的投放信心——当品牌方发现推广内容的“点赞量”来自盗号账号,对平台的信任度将直线下降。长期来看,这种数据造假会动摇微博作为社交媒体平台的公信力,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

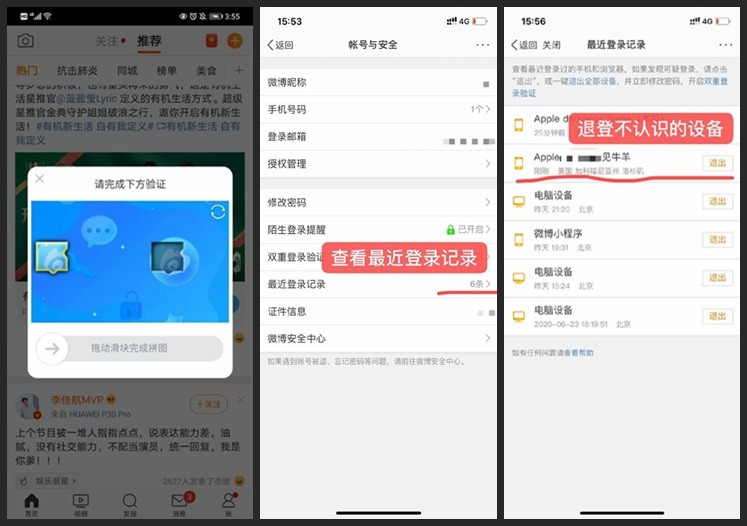

要遏制微博账号被盗后被恶意刷赞的现象,需从技术、监管、用户教育三方面协同发力。技术上,平台需升级反作弊系统,通过AI识别异常点赞模式,如短时间内集中对同类型内容点赞、IP地址与用户历史行为不符等;监管层面,应加强对黑产链条的打击,特别是对刷赞工具开发者和账号买卖平台的查处;用户则需强化安全意识,启用双重验证、定期更换密码,避免点击可疑链接。

账号安全不仅是个人数字生活的“防火墙”,更是平台生态健康的基础。当微博账号被盗后被恶意刷赞,看似只是冰冷的数字游戏,实则是对社交信任的侵蚀。唯有让每一个“赞”都回归真实互动的本质,才能构建清朗的网络空间——而这,需要每个用户的警惕,也需要平台与监管的持续守护。