2015年免费q币刷赞手机版软件真的有效吗?这个问题在当年曾困扰无数渴望低成本提升社交价值或获取虚拟资源的用户。这类软件打着“一键免费领q币”“批量刷赞无门槛”的旗号,在移动互联网野蛮生长的初期迅速占领应用商店的灰色地带,但其所谓的“有效性”,实则是一场精心设计的数字陷阱——表面是免费午餐,暗藏数据窃取、账户安全与法律合规的三重风险。

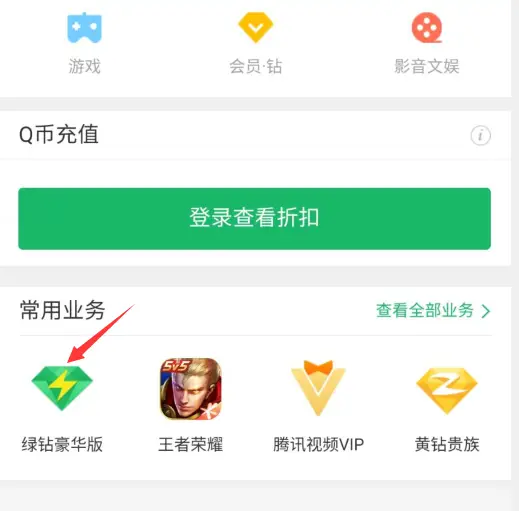

从表象看,2015年免费q币刷赞手机版软件确实抓住了用户的核心痛点:q币作为腾讯生态的“硬通货”,可用于会员充值、游戏道具购买、虚拟礼物赠送等,而“刷赞”则能直接提升QQ空间、微博等社交平台的互动数据,满足用户的虚荣心或商业推广需求。彼时,不少软件宣称“无需root/越狱,手机直连服务器”“每日可领100q币,无限刷赞”,并通过截图展示“成功到账”“点赞暴涨”的案例,吸引大量用户下载。然而,这些“成功案例”往往是通过技术手段伪造的界面截图,或诱导用户完成“观看广告”“分享朋友圈”等任务后的“小额返利”,目的是建立虚假信任,为后续收割埋下伏笔。

深入技术层面,这类软件的“有效性”建立在脆弱且危险的基础之上。所谓“免费q币”,本质是通过“模拟点击”“接口调用”等非正规手段尝试触发腾讯系统的奖励机制,但腾讯平台的风控系统早已识别此类异常行为——绝大多数情况下,用户不仅无法真正到账q币,反而会因频繁触发风控导致账户被临时冻结甚至永久封禁。而“批量刷赞”则依赖“云控手机矩阵”或“脚本模拟人工”,即通过控制大量手机设备(多为二手手机或模拟器)批量访问目标用户主页并执行点赞操作。这种模式看似“高效”,实则存在致命缺陷:一是点赞来源的账号多为“僵尸号”,互动质量极低,对用户社交形象的提升毫无意义;二是操作行为高度雷同,极易被平台识别为作弊,导致点赞数据被清空,甚至牵连目标用户被判定为“刷量参与者”。

更严重的是,2015年免费q币刷赞手机版软件的安全性几乎为零。为了绕过手机应用商店的审核,这类软件通常通过“第三方链接下载”“二次打包”等方式传播,安装包中普遍植入恶意代码:有的会读取用户的通讯录、短信、通话记录等敏感信息,用于精准诈骗或数据贩卖;有的会在后台偷偷扣费,订阅用户不知情的付费服务;还有的会开启“远程控制”权限,使黑客可以随意操控手机,盗取支付账户资金。2015年国家互联网应急中心(CNCERT)的报告曾明确指出,这类“刷量类”恶意软件是当年手机用户信息安全事件的主要源头之一,无数用户因轻信“免费”二字,最终付出远超q币价值的代价。

从平台规则与法律视角看,使用2015年免费q币刷赞手机版软件更是一种“无效”且违规的行为。腾讯早在2010年就出台《QQ号使用规则》,明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非官方手段获取虚拟物品或提升数据”,并保留对违规账户封禁的权利。2015年,随着《网络安全法(草案)》的公开征求意见,对“非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全行为”的打击力度不断加大,这类软件的开发者与传播者已涉嫌违反《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》。而用户作为使用者,虽然多为“被动违规”,但一旦被平台识别,轻则功能受限,重则账户作废,更可能因参与“刷量”产业链被卷入法律纠纷——例如,曾有用户因使用此类软件为商业账号刷赞,被竞争对手举报并面临虚假宣传的法律指控。

事实上,2015年免费q币刷赞手机版软件的“有效性”悖论,本质是“短期利益”与“长期风险”的失衡。用户追求的“免费q币”“快速刷赞”,看似节省了金钱与时间,实则牺牲了账户安全、个人数据甚至法律合规性。而随着腾讯、微博等平台风控技术的迭代升级,这类软件的生存空间被不断压缩:从简单的“设备指纹识别”到“行为序列分析”,再到“AI反作弊模型”,平台已能精准拦截90%以上的刷量行为,使得“刷赞”数据毫无价值,q币到账更是天方夜谭。

回望2015年,免费q币刷赞手机版软件的盛行,折射出移动互联网初期用户对“免费红利”的盲目追逐,也暴露了行业规则与安全意识的滞后。但时至今日,随着数字经济的规范化发展,用户已逐渐意识到:真正的“有效性”,从来不是依靠破坏规则的捷径,而是建立在合规、安全与价值创造的基础上。对于q币获取,腾讯官方渠道(如任务中心、会员福利)早已提供安全合法的获取方式;对于社交互动,优质内容与真实互动才是提升影响力的核心。当2015年的“免费软件”热潮退去,留下的不仅是被窃取的数据与被封禁的账户,更是对数字时代“免费”本质的清醒认知——任何试图绕过规则获取利益的行为,最终都会付出远超预期的代价。