2016年刷赞软件免费版现在还能正常使用吗?答案已非常明确:这类软件早已无法在当前社交平台环境下正常运作,其失效背后是平台风控体系的全面升级、技术逻辑的根本迭代,以及用户行为生态的深刻变迁。对于曾依赖这类软件追求“虚假繁荣”的用户而言,认清这一现实并转向合规路径,才是社交运营的明智选择。

2016年刷赞软件的时代逻辑与技术底色

回顾2016年,刷赞软件的流行并非偶然。彼时,微信朋友圈、微博、QQ空间等社交平台正处于用户增长红利期,内容生态相对简单,“点赞数”成为衡量内容热度、社交影响力乃至商业价值的核心指标之一。个人用户希望通过高点赞数获取存在感,商家则将其视为产品推广的“捷径”,催生了庞大的刷赞需求。当时的免费刷赞软件多基于“互助点击”或“模拟点击”逻辑:用户通过软件加入“互助群”,为他人点赞换取积分,再用积分兑换自己账号的点赞;或通过脚本模拟人工操作,在短时间内批量完成点赞任务。这类软件的技术门槛较低,通常只需简单适配平台基础接口,便可实现“一键刷赞”,且多数以免费形式吸引用户,通过广告植入或数据牟利。然而,这种“短平快”的模式从诞生起就带着致命缺陷——依赖平台规则的漏洞,缺乏对用户行为真实性的模拟。

平台风控升级:从“漏洞利用”到“全链路识别”

如今,2016年刷赞软件免费版之所以彻底失效,核心原因在于各大社交平台的风控体系已实现“从点到面”的全面覆盖。2016年的平台风控更多依赖“事后拦截”,比如检测到单账号短时间内点赞数量异常,可能仅做临时限制;而现在,风控系统已升级为“事中预警+事后追溯+行为建模”的全链路防御。以微信、抖音、小红书等主流平台为例,其风控逻辑已实现三个维度的深度进化:

一是设备与环境的指纹识别。2016年软件多通过固定IP段、模拟设备ID规避检测,但现在平台可通过硬件参数(如手机型号、屏幕分辨率、传感器数据)、网络环境(IP地址、运营商、MAC地址)构建“设备指纹”,即使切换账号或网络,也能识别出同一设备关联的异常行为链。刷赞软件常用的“模拟器集群”或“云手机矩阵”,在精细化指纹识别面前几乎“无所遁形”。

二是用户行为建模与AI分析。平台通过机器学习分析真实用户的点赞行为模式:点赞前是否有浏览、评论、分享等互动行为?点赞时间是否符合用户日常活跃规律?点赞对象是否与用户历史兴趣标签匹配?2016年软件的“无差别批量点赞”在这些精细化模型面前,会被直接判定为“机器行为”。例如,一个账号在1分钟内为50个不相关内容点赞,且无任何停留或互动,风控系统会立即触发拦截机制。

三是跨平台数据联动与信用体系。如今各大平台已逐步建立用户信用体系,同一手机号、身份证号注册的跨平台账号行为会被关联分析。若某账号在A平台因刷赞被封禁,B、C平台可能同步限制其功能。这种“一处违规,处处受限”的机制,让依赖“多账号切换”的刷赞软件彻底失去操作空间。

技术代差:旧软件的“生态脱节”与“功能失效”

除了风控体系的升级,2016年刷赞软件免费版自身的技术滞后性也导致其无法适配当前环境。从技术架构看,这类软件多基于2015年-2016年平台的公开接口或未修复的漏洞开发,而平台方早已完成接口升级、加密协议迭代(如从HTTP升级到HTTPS+SSL证书验证),旧软件的请求包格式、加密算法与新接口完全不兼容,甚至无法正常连接平台服务器。例如,2016年某款流行的微信刷赞软件,其核心脚本依赖微信旧版朋友圈接口,而微信在2018年后已全面重构接口体系,旧软件发送的请求会被服务器直接拒绝,返回“接口无效”错误。

从功能设计看,2016年软件仅满足“基础点赞需求”,而现在的社交平台已发展出“点赞+评论+收藏+转发”的复合互动生态,平台算法更关注“互动质量”而非“互动数量”。旧软件无法模拟评论内容、收藏行为等深度互动,即使能刷出高点赞数,也无法形成有效的用户粘性,反而会因“点赞-评论”比例异常暴露痕迹。此外,现在多数平台已限制“非好友可见点赞列表”,刷赞带来的“虚荣数据”对他人完全不可见,进一步削弱了这类软件的使用价值。

使用风险:从“账号封禁”到“法律合规”的底线失守

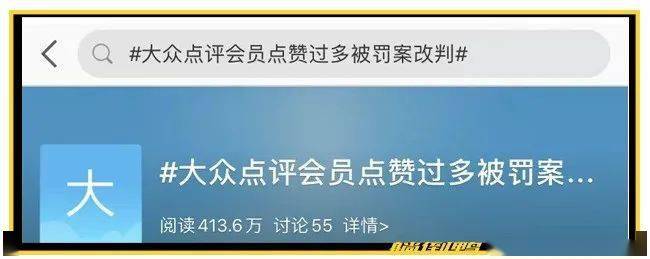

即便存在极少数“更新换代”的刷赞软件,其使用风险也已远超2016年。对普通用户而言,账号封禁是最直接的代价:平台一旦检测到刷赞行为,可能限制朋友圈可见性、推荐流权限,甚至永久封禁账号,用户多年的社交积累(如好友关系、内容数据)将清零。对企业或商家而言,刷赞更可能面临法律风险:2021年《数据安全法》《个人信息保护法》实施后,通过非法软件获取平台数据、破坏平台规则的行为,可能被认定为“不正当竞争”或“侵犯公民个人信息”,面临行政处罚或民事赔偿。2023年,某MCN机构因使用刷赞软件为网红数据造假,被平台起诉并赔偿200万元,这类案例已敲响警钟。

更隐蔽的风险在于隐私泄露。2016年刷赞软件免费版多通过“捆绑广告”或“窃取数据”盈利,用户在安装软件时,可能被恶意插件获取通讯录、聊天记录、支付密码等敏感信息。近年来,公安机关已多次破获“刷赞软件木马”案件,不法分子通过这类软件控制用户手机,实施电信诈骗或数据贩卖,用户沦为“数据韭菜”却浑然不觉。

替代路径:从“虚假数据”到“真实价值”的生态回归

刷赞软件的失效,本质是社交平台从“流量至上”向“价值优先”转型的必然结果。如今,平台算法已更倾向于推荐“真实互动、优质内容”,用户与其耗费精力追求“虚假点赞”,不如转向合规的社交运营:对个人而言,通过分享生活感悟、专业见解积累真实粉丝,点赞数自然会水到渠成;对商家而言,通过内容营销(如短视频、直播)、社群运营提升用户参与感,远比“刷赞”更能带来商业转化。

值得注意的是,部分平台已推出官方“推广工具”(如微信广告、抖音DOU+),用户可通过付费投放精准触达目标人群,这种“阳光化”的推广方式,既符合平台规则,又能保障数据真实性,已成为替代刷赞软件的主流选择。

2016年刷赞软件免费版的退出,标志着“数据造假”时代的终结,也倒逼用户回归社交的本质——真实连接与价值传递。在平台风控日益严格、法律规范持续完善的今天,任何试图通过捷径获取“虚假繁荣”的行为,最终都会付出远超收益的代价。唯有尊重规则、深耕内容,才能在社交生态中立足,这才是2016年刷赞软件留给我们的真正启示。