qq刷赞王软件作为社交生态中的灰色工具,其核心功能“批量获取QQ点赞”的实现,并非依赖单一技术突破,而是基于对QQ平台点赞机制的深度拆解、多层级技术协同与用户数据的间接利用。这种实现逻辑背后,是开发者对平台规则的敏锐洞察与持续规避,也是社交平台反制能力与技术合规边界的持续博弈。

QQ点赞功能的实现,本质上是用户行为与平台服务器交互的结果。当用户点击某条动态、图片或视频的“赞”按钮时,客户端会向QQ服务器发送包含用户身份标识(如QQ号、设备ID)、目标内容ID及操作类型(点赞/取消点赞)的结构化数据包。服务器收到请求后,会校验用户身份的有效性(如登录状态、设备合法性)、操作的合规性(如是否重复点赞、是否违反频率限制),并通过数据库更新该内容的点赞列表及用户互动记录。这一过程中,平台通过多重校验机制确保点赞行为的真实性,包括用户行为轨迹分析(如点赞前是否浏览内容)、设备指纹识别(防止同一设备批量操作)及风控模型拦截异常流量——这些机制构成了刷赞软件必须突破的第一道技术壁垒。

为绕过平台校验,qq刷赞王软件的首要技术路径是模拟真实用户操作行为。开发者通过逆向工程解析QQ客户端的通信协议,复刻用户点赞时的数据包结构,并借助自动化脚本或虚拟环境(如Android模拟器、iOS越狱环境)实现批量操作。例如,在移动端场景下,软件会模拟用户点击屏幕的物理动作(通过坐标定位)、触发QQ客户端的点赞接口调用,并伪造用户行为轨迹(如先浏览目标动态再点赞),以规避平台的“异常行为检测”。部分高级版本甚至能适配QQ的UI更新,动态调整脚本操作逻辑,确保在不同版本客户端中均能触发点赞请求——这种“动态适配”能力,是刷赞软件维持有效性的关键。

除了模拟操作,qq刷赞王软件的另一核心技术是对平台API接口的间接调用。部分开发者通过分析QQ开放平台或第三方插件的漏洞,获取非公开的点赞接口权限,直接向服务器发送结构化请求,绕过客户端的校验逻辑。例如,利用QQ早期的“动态发表接口”漏洞,可构造虚假点赞数据包,无需用户真实操作即可完成点赞。此外,为规避平台对单一IP或设备的流量监控,刷赞软件通常采用分布式节点架构:通过控制大量“肉鸡”设备(被植入恶意程序的普通用户手机)或虚拟私有服务器(VPS),构建虚假流量池,使点赞请求分散在不同IP、不同设备、不同地理位置,模拟真实用户的分布式互动场景。这种“去中心化”的请求模式,能有效降低被风控系统识别的概率。

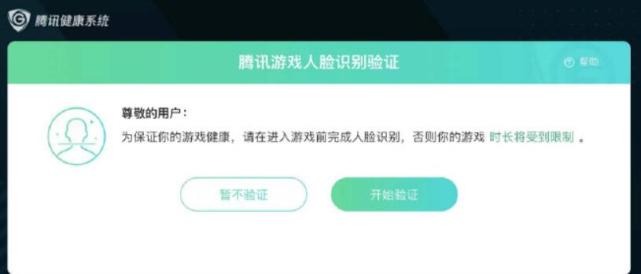

随着QQ平台风控系统的升级,qq刷赞王软件的技术实现面临持续挑战。平台通过引入机器学习模型分析用户行为特征(如点赞频率、内容偏好匹配度、设备异常活跃度),结合实时数据流监控,可快速识别批量点赞的异常模式。例如,同一设备短时间内对大量非关联内容点赞、同一IP下多个设备同时触发点赞请求、或用户账号无内容浏览却突然大量点赞,均会被标记为可疑操作并触发二次验证(如滑块验证、短信验证码)。面对这些反制措施,刷赞软件开发者则不断迭代技术:通过“随机化操作参数”(如随机间隔时间、随机选择内容)、“模拟真实用户画像”(如根据账号历史互动数据选择点赞目标)、“使用代理IP池”等方式,持续优化规避策略。这种“猫鼠游戏”式的攻防,构成了社交平台生态中技术合规与灰色产业的持续拉锯。

qq刷赞王软件的技术实现,往往以牺牲用户数据安全为代价。为获取大量“肉鸡”设备或模拟用户身份,部分软件会恶意收集用户的QQ账号密码、通讯录、设备信息等敏感数据,甚至通过木马程序远程控制设备,成为流量池中的“节点”。这种数据滥用不仅违反《网络安全法》,更可能导致用户隐私泄露、财产损失。此外,批量刷赞行为破坏了社交平台的互动公平性:当点赞数据成为衡量内容价值的虚假指标,优质内容的自然传播空间被挤压,用户对平台的信任度也会随之下降——这种技术实现背后的伦理失范,值得行业警惕。

qq刷赞王软件的技术实现,本质上是开发者对平台规则的“技术解构”与“规则套利”,其背后折射出社交平台生态中技术合规与用户需求的复杂博弈。然而,无论技术手段如何迭代,突破平台规则、滥用用户数据的“刷赞逻辑”,终将与健康、真实的社交生态背道而驰。对于用户而言,理性看待点赞数据的价值,拒绝使用灰色工具;对于平台而言,持续优化风控模型、完善数据保护机制,是维护社交信任的必由之路。唯有技术向善、规则透明,才能让“点赞”这一简单的互动,回归其传递真实情感的本真价值。