在数字化社交生态中,QQ作为国民级通讯工具,其名片功能已成为用户展示个人形象、拓展社交圈的重要载体。随着社交竞争的加剧,“QQ批量刷名片赞软件”逐渐进入大众视野,宣称能“快速提升社交影响力”“打造高人气人设”。然而,当技术手段介入社交关系的量化表达,一个核心问题亟待厘清:这类通过算法堆砌的点赞数据,真的能转化为真实的社交互动质量吗?答案或许藏在社交互动的本质逻辑中。

社交互动的本质:从数字增长到价值共鸣

社交互动的核心是“人”与“人”之间的信息交换与情感连接,而非冰冷数字的简单叠加。QQ名片赞作为浅层社交反馈,其本意是对用户动态、兴趣标签或个人简介的认可,但当“批量刷赞”将其异化为纯粹的数字竞赛时,便背离了社交互动的初衷。真实互动往往源于内容价值、情感共鸣或利益关联——比如一条引发共鸣的动态会带来评论与私聊,一次专业的行业分享能吸引同频好友,这些互动背后是真实的需求匹配与信任建立。而刷赞软件制造的“虚假繁荣”,如同在沙滩上建城堡,看似热闹却缺乏根基,无法沉淀为可持续的社交资本。

技术异化:刷赞软件的“无效提升”陷阱

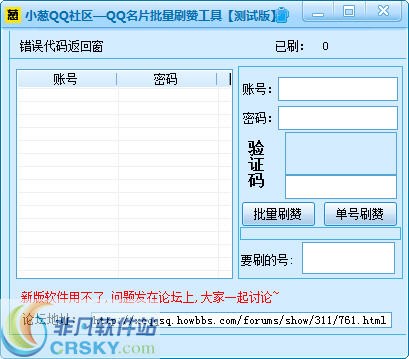

“QQ批量刷名片赞软件”通常通过模拟用户行为、利用平台接口漏洞或第三方数据接口实现批量操作,其本质是“数据造假”。这类软件往往以“一键百赞”“千赞套餐”为卖点,却刻意回避一个关键问题:社交互动的“质”永远优先于“量”。例如,某用户通过刷赞将名片赞数从50提升至1000,看似社交影响力倍增,但若其动态仍无实质内容,新增的点赞者既无兴趣了解其背景,也缺乏进一步互动的动力。更关键的是,QQ平台已逐步升级反作弊算法,异常点赞行为可能导致账号被限流、降权,甚至封禁,用户反而为“虚假提升”付出了真实代价。

需求错位:虚荣心驱动下的社交幻觉

用户选择刷赞软件的深层动机,往往是“社交焦虑”与“虚荣心”的交织。在“点赞即认同”的社交语境下,部分用户将名片赞数等同于受欢迎程度,试图通过数字优势获得群体认同。但这种认知存在明显偏差:社交关系的本质是双向奔赴,而非单向展示。试想,一个拥有千赞名片却从未参与群聊、不回复私信的用户,如何能与他人建立深度连接?正如社会学家欧文·戈夫曼提出的“拟剧理论”,社交平台本就是“前台表演”,而刷赞软件不过是给这场表演加了“虚假滤镜”,滤镜褪去后,用户仍需面对真实的社交场景。

信任成本:虚假数据对社交关系的隐性损耗

长期依赖刷赞软件,可能形成“数据依赖症”,让用户误以为社交互动可以“走捷径”。但现实是,任何虚假数据都会侵蚀社交信任。当好友发现你的名片赞数与实际互动量严重不符,或通过平台检测到异常点赞记录时,不仅会降低对你的评价,更可能质疑你的人格诚信——这种信任损耗,远比“点赞数字”的损失更难弥补。职场社交中,一个靠刷赞塑造“高人气”形象的人,可能在合作机会中失去竞争力;兴趣社群里,虚假数据会让用户被边缘化,反而错失同频交流的机会。

破局之路:回归真实社交的建设性路径

与其追逐虚假的点赞数字,不如通过优化“社交资产”实现真正的互动提升。首先,完善个人名片内容:清晰的职业标签、真实的兴趣描述、有价值的动态分享,能精准吸引目标人群;其次,主动参与社交场景:在QQ群聊中输出专业见解,通过文件传输功能分享实用资源,利用“一起玩”等功能发起互动游戏,这些行为能自然引发他人点赞与回应;最后,注重关系维护:定期与好友私聊问候,参与线下活动(若关联QQ群),将线上互动延伸至线下信任。这些方法虽见效较慢,但积累的社交资本更具价值。

归根结底,“QQ批量刷名片赞软件”或许能短暂满足用户的虚荣心,却无法撬动真实的社交互动质量。社交的本质是“真诚”,而非“数据”。在算法与数据充斥的时代,唯有放下对“虚假繁荣”的执念,用心经营每一次内容输出与情感连接,才能让社交互动从“数字增长”走向“价值共鸣”。毕竟,真正的高人气,从来不是刷出来的,而是“聊”出来的、“处”出来的、“信”出来的。